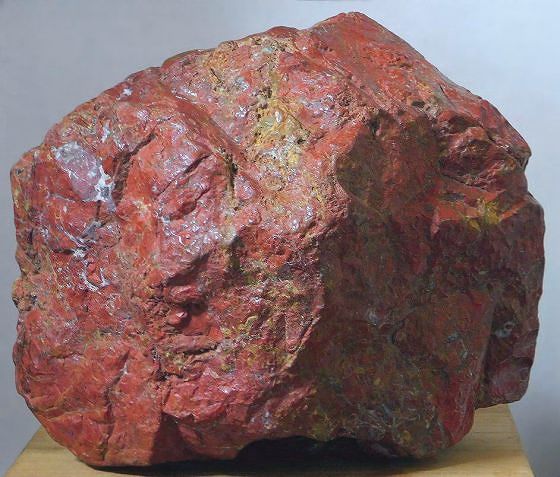

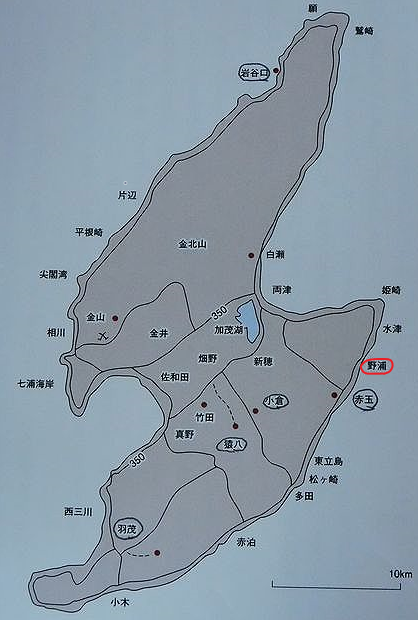

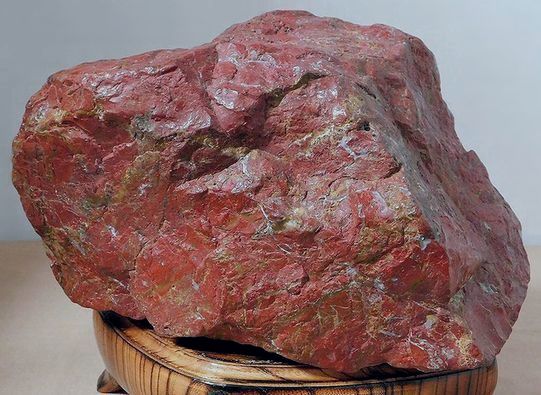

佐渡 赤玉石 島津光夫著 佐渡の赤玉 (佐渡名石協会発行)によると 佐渡の赤玉、青玉は、縄文時代中期(3千年前頃)から 矢じりとして利用され 弥生時代(2千年前頃)には、勾玉などの 玉作りが盛んになされていたといいます それらの遺跡は数十カ所で発掘され、佐渡新穂(にいぼ)玉つくり遺跡群 と呼ばれています 勾玉は魔除けとされたとも言われています しかし、その後、赤玉、青玉の利用は歴史の舞台から消え 江戸時代は煙管(きせる)の根付などに利用されるだけだったそうです 江戸時代末から明治初期になると 舟運が開け、大きな赤玉が海を渡って 庭園の石として利用されるようになったそうです また、佐渡の赤玉石は、約2300万年前の変質した 安山岩や凝灰岩の中に脈状に出ていて おそらく、含金銀石英脈をつくった熱水溶液(約200℃)よりも低い シリカや鉄分の多い熱水溶液が 岩石の割れ目に入って固まったものであろう ということです シリカとは、二酸化ケイ素および 二酸化ケイ素によって構成される物質の総称で 自然界でもっとも最も一般的な形状が石英です 石英鉱物は、目に見えるほど大きく結晶しているもの つまり顕晶質(けんしょうしつ)のものを「水晶」と呼びます 一方、ミクロサイズの結晶が集まった潜晶質(せんしょうしつ)のものは 「カルセドニー」(玉髄)、「瑪瑙」(アゲート)、「ジャスパー」(碧玉)に分けられ 「カルセドニー」(玉髄)と「瑪瑙」(アゲート)は、半透明なモノ 「瑪瑙」(アゲート)は、カルセドニーのなかで模様の美しいモノをいいます これに対し、ジャスパーは不透明なモノを指します 日本ではジャスパーでもとりわけ美しく透明感のあるジャスパーを 五色瑪瑙(佐渡の錦紅石)、羽茂瑪瑙(佐渡の羽茂五色) 出雲瑪瑙(花仙山のジャスパー)などと呼び メノウは、美しいジャスパーの「美称」にもなっていますが 基本、これらはジャスパーですし、世界的には瑪瑙はありふれた石です 赤玉は、碧玉(ジャスパー)に微細な赤鉄鉱がはいっているもので 黄玉は褐鉄鉱を含むもの 青玉は淡緑色の粘土鉱物(セラドナイト またはセリサイド)を含むものだそうです  佐渡で唯一の磨き職人の高野さんによると かつて、赤玉のとなりの村の野浦で 道を拡張したさい、赤玉らしきが出て 大騒ぎになったことがあったそうですが 磨いてみると野浦の石は、柔らかく 色も若干劣るので 佐渡では、赤玉とは認めていないらしいです クリックすると写真が拡大表示されます 台座に据えると見栄えがよくないので 自由な置き方で観賞しています 佐渡で名人と言われた方の作ですが 石の見方はセンスの問題で 別のことです  横26×高さ14×奥21 およそ10.5㎏

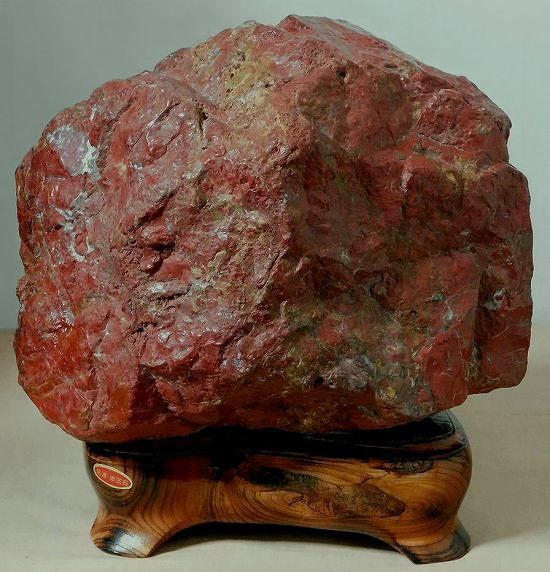

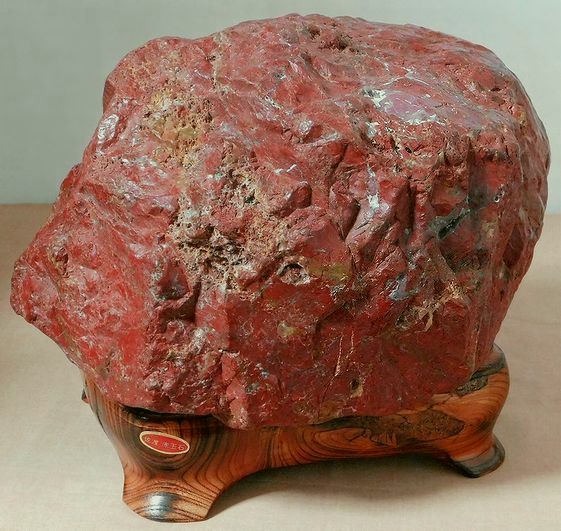

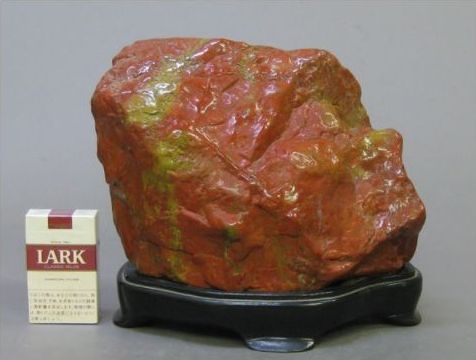

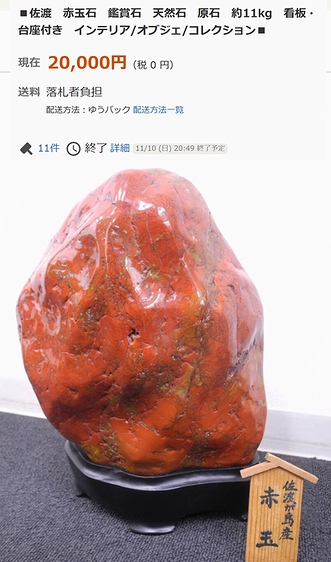

樽磨きによるもの 樽磨き、樽ころがしとは 同質の硬さの石(大きな石と小さな石を混ぜるようです)と一緒に コンクリートミキサーのような機械でころがし 研磨することをいいます 糸魚川の翡翠でいうバレル研磨です 「樽磨き」とは、何百年、何千年、何万年とかけてなされる 「川ずれ」の雰囲気を 機械的に短期間につくり出す方法と言えます どれだけ樽をかけたかで仕上がりが違うものとなります 糸魚川の翡翠の場合はかなりかけたものが多いようです 佐渡の場合、ふつう1週間程度、樽にかけ あとは手仕上げで形を整えて完成させるとききます (現在ただ一人、佐渡で 原石から仕上げまでする石磨き職人 高野さんのお話) バレル研磨は 日本では、当初、鋳型でつくられた 鉄製品などの バリ(はみ出した薄いヒレ状の部分)取り専門に 使われていたという話を聞きました そこで バレル研磨機を調べてみると 回転形バレル、振動形バレル、遠心流動形バレルなどがある 研磨材、コンパウンド(研磨助剤)、水を使って研磨する湿式バレルと 水を使用しない 乾式バレルに分類される コンパウンドには、液体と粉末のものがあり 用途目的(研磨力向上/光沢/清浄/防錆)により使い分ける とありました  研磨材 転写 また その昔、樽を使って宝石の原石を磨いていたことに由来している 回転バレルが最も古いタイプの研磨機で、槽(おけ)の形も似ている ともありました なお、バレル(バーレル)とは ヤード・ポンド法における体積を表す単位で 語源は「樽」であり、樽の容積に由来するものであるそうです バレル研磨は 主に切削(金属を切ること)加工・プレス加工品のバリ取りや 鋳物の表面仕上げに使用されているそうです 翡翠なんかを磨くときは、最初、大きな研磨材で粗く仕上げて 徐々に、研磨材を細かくしていくと ピカピカに仕上がるらしいです また、石と石が、ぶつかると割れてしまうので ぶつからないように、研磨材をたくさん使用すると聞きました 外国人なら、石をまる磨きにして テカテカに光らせることしか知りません つまりそうした美意識しか持ちあわせていないのです 半磨きにするところに日本人独特の感性があります 半磨き(樽磨き)にすると、でこぼこした石の表面だけが磨かれて へこんだところは磨かれずに自然風に仕上げるわけです そして、光が石に当たるとチラチラとした輝きを こちらに投げかけてくるわけです 長野の月水苑の 月水先生のいうところの「チラリズム」です 500㎏(1mくらい)もある大きな庭石でも樽磨きはなされています 私の知り合いの友人が 庭石として名高い 三波石(さんばせき)の業者で 庭石も丸みがないと売れないので樽磨きをするそうです 樽をかけ終えた当初は、石が削れた表面が白っぽくても しばらく外に置いておくと、それがなおり、川ずれ石のようになるそうです 雨にあてると、表面が自然石のようになるということです  三波石 転写 なお、高野さんから「樽磨き」について とても面白い話を聞きましたので紹介しておきます 先代の高野さんの時代 石を磨く石屋さんがたくさん存在したようです 「樽磨き」が知られていなかった当時は 女性の今でいうパートさんを何人か雇い 段階ごとに石を研磨していったそうで 石を仕上げるのはとても手間や時間がかかったと言います ところが、石屋さんの1人は、なぜか石が仕上るのが早い 聞いてもその石屋さんはとぼけるので みんな「なんでだろう?」 と不思議がったそうです のちに、従業員の1人がぽろっと 「樽磨き」について語ってしまい 外国から研磨機を購入し それによって石を仕上げていたことが明らかになったそうです 横25.5×高さ(台込)22.5×奥13 およそ8.6㎏ 富山の骨董商の古玄社さんからいただいた赤玉です 赤と朱色の中間的な色で、とても鮮やかです じつは、この色の大きさのあるものがなかなかなくて やっと入手できた石です  佐渡銘石協会のえらい方のサイトのトップページに 載っていた石を買ったことがあります そのさいこの方から 「この石の赤は、佐渡の赤でも最高レベルの赤です」 という確認をとって購入したにも関わらず 到着したら、茶赤で 叩き返したことがありましたが 古玄社さんの写真は ラークの赤と比べることができたので 確信をもって買うことができました (ラークの赤がちゃんとした色ならば 石もそのままの石と信じて買えます) 横19×高さ(台込)13×奥11.5 2774g 以前は、この程度の多色であれば 赤玉五色と呼ばれていたそうです 現在ただ一人、佐渡で、原石から仕上げまでする石磨き職人 高野さんによると 先代(高野さんの父)の時代 昭和30代後半から昭和40年代はじめに水石ブームがあり 当初、ちょっと色が混じったモノはなんでも「赤玉五色」と称され あれもこれも「赤玉五色」という状態があったそうです 古い水石の本をみると、羽茂(はもち)五色石も「赤玉五色」として記載されています その後、【五色】の名称は 「五色メノウ」(岩谷口五色・錦紅石)と 「羽茂五色」にのみに統一され ≪赤玉五色≫という名称は消滅したといいます 横16.5×高さ(台込)16×奥10 およそ3㎏ 樽磨き 横9.5×高さ.5×奥6 313g 海ずれ 小品 横13.5×高さ(台込)15.5×奥8.5 2645g 佐渡の石は原石地より海岸まで河川の距離が短いので 川ずれという石はなく 海に入って磨(す)れて、海岸で打ち上げられた「海ずれ」となります 以前は、海女が、海にもぐって小さな海ずれ石拾い それが土産店で売られていたといいます 横6×高さ.5×奥3.5 154g 小品 キレイな赤 横15.5×高さ(台込)22.5×奥11.5 およそ4㎏ 黄玉 原石 横22×高12.5×奥16 およそ5.5㎏ 樽磨き 横14×高さ(台込)11.5×奥8 1385g 横14.5×高さ(台込)15×奥11 2810g 横18×高さ(台込)27.5×奥14.5 およそ5.5㎏ この石は、たてわきさんから購入しました たてわきさんは、先代が佐渡の石のマニアだったそうで そのコレクションを中心にネットで佐渡の石を販売しているそうです 横32×高さ(台込)21×奥13.5 およそ7㎏ 裏は、磨いていません 肩の右の方に見える黒い点は、穴でなく、石がつまっています 何十年に渡って蒐集してきた物品を,整理しながら終活に向けて出品 という東京の方からヤフオクを通して入手 写真の青のの樽磨きは翡翠です 大阪の別の方(リサイクルショップ)よりヤフオクを通して入手 両石が同日(赤が午前、青が午後)に届きました 緋山は5年も石から離れていたわけですが そのあいだに、どちらかがヤフオクに出品され売れてしまっていたら 両石が同日、緋山のもとに届くということはなかったわけですから 両石が5年を待って、緋山のもとで出会いたかったのかな? なんて思っていて 両者を兄弟の石、また夫婦の石としました 左は、油腐石(小倉石)です 緋山はヤフオクでなされているような 画像処理をして、実物より極端によく見せる 鮮やかな色に見せる などといったことはしませんが そのままだと全く違った色彩に写るので なるべく実物の色に近づけるための加工をします なので、むしろ実物に近づけるために 撮れた写真よりも色を悪くすることが多いです この石は、ヤフオクを通して リサイクルショップ?(色々なものを出品している方)から この金額で入手しました  石の専門家でないから 色石の評価が、ほぼ色彩(色の鮮やかさや透明感、照り、艶)で 決まってくることを知らないので おそらく、適当に写してそのまま(写真を加工せず) 載せたのが、ヤフオクの写真だと思います およそこういうことは、想定内で落札するので 宅配便が届き、箱をあけるとき 実際、どんな色なんだろうとわくわくするとともに 「鮮やかな色であってくれよ」と祈る気持ちで開封するわけです プチプチ、新聞紙を破き、この石が肌を覗かせたとき 「これは、めちゃくちゃ綺麗だ」「やった!!」でした この石は、緋山が収集してきた赤石の中で抜群に美しいです 佐渡名石協会の副会長の市川さんから 「一級品の赤石」として送ってきた石が茶っぽかったので 送り返したこともある緋山です (替わりに購入したのが小倉五色) 今回は2万円ですごい石を手にする幸運に恵まれました 横19×高さ(台込)16×奥11 およそ7㎏ 横33.5×高さ(台込)20.5×奥12 およそ5.5㎏ 青森県東津軽郡外ヶ浜町の えびす錦石店さんから購入

|