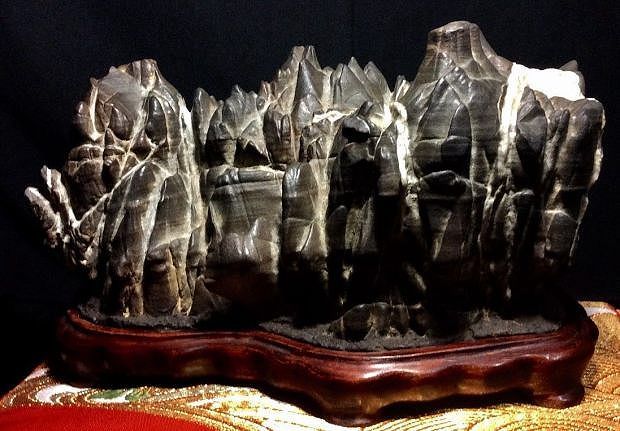

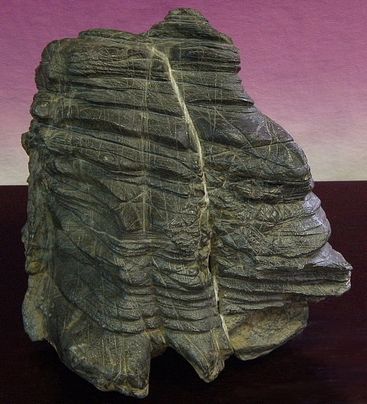

古谷石 川石の王が、神居古潭石なら 山石の王は古谷石(ふるやいし)でしょう 古谷石は、和歌山県田辺市周辺に産し その産出場所は江戸時代すでに 徳川御三家の一つ紀州藩のお止めの山 すなわち現在でいう天然記念物とされいて 一般には採石がかたく禁じられていたそうです 山水の景を示す多くの名石が世に出ていて 頼山陽の愛した石としても知られています また、加茂川石とともに、古来から日本の観賞石の代表格で 歴史は加茂川石よりむしろ古いといいます 田辺市岩代川上流付近の山より産出されますが 現在は採掘禁止となっています また、南部川系のものは、瓜渓石(うりだにいし)と呼ばれます なお、砂や泥などと炭酸カルシウムが混ざった石灰岩の場合 詳しくは、砂質石灰岩、石灰質砂岩、泥質石灰岩、石灰質泥岩と細分化され 古谷石、丹波紫雲石 などといった水石となる硬質の石灰岩は こうしたもののようです クリックすると写真が拡大表示されます 横25×高さ14.5×奥27 5.5㎏弱 この石は、著名な石の収集家 静岡県在住の一刻爺さんこと 田旗さん(故人)のもとに行ってゆずってもらったものです 当初、台座も作っていただく約束でしたが 一刻先生はご高齢で、大病をした経験もあって 1年経っても台座作りに入れず 今後も作れるかどうかさだかでないということでしたので そのままいただいてきました なので台座は、撮影のためにのせた仮のものです またこの石は、ワックスを塗らず観賞しています 古谷の命ともいうべき皺(しゅん)が縦にならび 「韻」を与えています 横32×高さ(台込)11.5×奥14.5 およそ4.5㎏ この石も、一刻爺さんこと 田旗さん(故人)のもとに行ってゆずってもらったものです やはり皺(しゅん)が縦にならびいい感じです 台座は、田旗さんの作 横32×高さ(台込)12.5×奥12 およそ3㎏ この石は、瓜渓(うりだに)石の大家と称される 故 樫山俊三氏に師事された 北海道の水石業者の今井さんよりいただきました 樫山さんは「私の収集した石は、古谷石でなく 瓜渓石と呼んでください」と今井さんに語るほど 瓜渓にこだわられたそうです なお晩年の樫山さんは車椅子で生活をなされていたそうで この石は原石のまま、樫山さんからいただいてきて 今井さんが台座をつけたとのことでした なので台座はよくありませんが、なんなかよいい景に恵まれています 遠山石の理想は、左右 3対7あるいは7対3の位置に 山が配置されることとされます 多摩川石 ちなみにシンメトリー(左右対称)の美を具現化したものには 宇治の平等院や、国会議事堂がありますが 3対7の美、中心をずらした美については 長野の月水苑の月水先生はブログで バレリーナの写真をもって説明されています   この石(千仏)は、中心となる主峰が中央に位置し 5対5になっています 先の古谷も中心となる剣ヶ峰が中央に位置し 5対5になっています しかし、千仏が単独峰的な様相なのに対し 古谷は、連峰的な様相しています 連峰的な様相の場合、修正が効きます

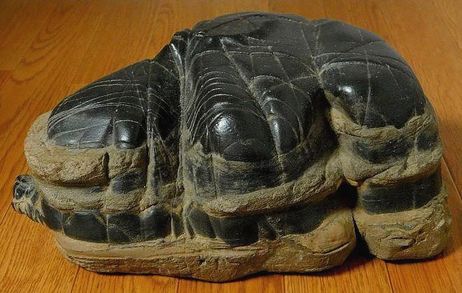

これらの写真のように 縦走路によって山をつなぐことが可能だからです つまり、左右どちらかを手前に出し 一方を後ろに下げる遠近法によって 景色をよくできるということです 右の峰を手前に、左の峰を後ろに下げました 左の峰を手前にし、右の峰を後ろに下げました 横31.5×高さ(込)14.5×奥19.5 11㎏弱  この石は、和歌山県の方がヤフオクに出品していたものを落札しました 瓜渓(うりだに)石です 商品説明には 古谷石の出る地層は、泥岩から出来ていて 地表の岩石は風化により砂状になっている 砂状を取り除けば、岩に無数のひび割れが 縦横無尽にかなりの深さまで走っている 此の地層は、みなべ町、ここから上南部~田辺市上芳養(古屋谷)を通り 秋津川一帯に広がる 「瓜谷層」と呼ばれる 地層には黒っぽい硬い塊が交じっていて 磨けば深山渓谷の景色を思わせる盆石になる 田辺では「古谷石」、みなべでは「瓜谷石」と呼ばれ、全国的に知られている とありました なお、和歌山の古谷の場合、この石のように「盤」があるものが多いです そして多くは、盤切りしてありますが 盤の上は自然ということで 盤切りの場合はそれほど価値が下がらないようです また盤は、クツと呼ばれ 自然のものばかりでなく、作って大きくしたものもみられます  転写 横20×高さ(台込)8.5×奥11.5 1042g 小ぶりながら、なかなか景に恵まれ また山容も日本人好みです さらに古谷の命というべき皺相が素晴らしいです 横22.5×高さ(台込)11.5×奥9 962g この石は、長野の月水苑の月水さんからいただきました 【秀峰群遊】の銘がついていました 紀州西牟婁郡~日高郡の山中から沢で産出 クツ(石底の土)は後付処理されている とのことでした 申し分のない景ですね 横25.5×高さ(台込)16×奥14 およそ5.5㎏ 岩峰の景としては最高です 長野の月水苑の月水さんからいただきました 【峨々山】の銘がついていました 秩父の古谷石の場合、以下の写真のように 砂岩質の石灰岩から、泥質の石灰岩まで、とても種類が多いです  一番、粗いタイプの砂岩質の古谷石  標準タイプの砂岩質の古谷石  やや粗いタイプの泥質の古谷石  しっとりタイプの質の古谷石 なかには下の写真のように 上が砂岩質っぽく、下が泥質なんていうものもあります  四国の抹香の場合は、完全な砂岩質と思われるものはみかけたことはないです 但し、泥質に、やや砂岩質が混じったような質のものはよくみます 紀州の古谷石の場合は、もっぽら泥質ですね また、秩父の赤古谷系統の砂岩には「横筋」が入るものもあります  但し、このようにはっきりと入るものが多いです 本石は、やや砂岩質が混じったような質 また、横筋の様子からすると 抹香ではないかとも思われます しかし、形をつくったものがほとんどの抹香石に これほどの景のものがあるのか? という疑問がおきます いずれにせよ 紀州の古谷だと 珍しい石質のものだと思います (地元の人間でないのではっきりしたことは言えませんが) 月水先生によると 樫山師は、大家です このお方の旧蔵なので、古谷なんでしょう~ 岩峰~そうですね! いわゆる【仙味】があると言えます 手放すのに難儀しました とのことです なお、瓜渓(うりだに)石の大家と称される 故 樫山俊三氏に師事された 北海道の水石業者の今井さんによると 樫山さんは「私の収集した石は、古谷石でなく 瓜渓石と呼んでください」と語るほど 瓜渓にこだわられたそうです のちに、今井さんがヤフオクに出品されたときの画像を発見  樫山氏に師事した今井さんが、樫山氏から古谷として譲り受け それが月水先生に伝わり、私のもとにきた となると、古谷に間違えないところでしょう 静岳石 静岳石は、静岡県 安倍川の支流 足久保川流域の土中から採掘されるといいます 土中石といっても、土砂が崩れたところに露出しているようでい 静岳石は、古谷と並ぶ土中石の代表です しかし、地元静岡県の著名な水石収集家の一刻爺さんこと田旗さん(故人)は 「三倉石(同じ静岡の土中石)に比べ、静岳は安っい」と言っておられました これは、1つはやたらと数があること 1つは、世に名品として出ている静岳のなかには 墨汁で黒く色づけされているものも多いこと (墨汁に接着剤を混ぜたものを温めてぬるようである) そしてなんといっても古谷のような皺相(しゅんそう)をもたないからだと思います 横27×高さ(台込)12.5×奥14 2271g 質はよく指ではじくとキンキン音がします  裏妙義 谷急(やきゅう)山 P2より見る表妙義 金洞山 妙義山は全体として日本200名山に選ばれています  日本200名山 浅間隠(あさまかくし)山より、200名山妙義山全景 手前が表妙義、奥が裏妙義。右端奥に富士が見えます 岩上の鷹 横13.5×高さ(台込)22×奥7 静岳石 底は自然、右が磨いてあります 富士 横16×高さ11×奥11 2608g 多摩菊花石 なすび 横9.5×高さ6.5×奥8.5 768g 安倍川の鉄丸石(てつがんせき) 雨生山石 (うぶさんいし) 静岡県浜松市の東名高速道路三ヶ日JCT先の宇利トンネル上の 雨生山付近に産出するようです 土中石系の蛇紋岩だそうです 独特の雰囲気を持ちます 横18×高さ14×奥6 1628g 三倉石 静岡県の太田川の上流にある三倉川付近(周智郡森町)の山や沢 でとれる土中石だそうです 横35×高さ(台込)27×奥32 11㎏ この石は、三倉石を専門的に収集していて 地元では三倉に関しては有名なかたから 静岡県在住の一刻爺さんこと田旗さん(故人)が譲りうけたもので そのとき瀬田川の名石2つと交換したとか・・・ 多くの石を所有する田旗さんがとりわけ大事にしていた石の1つでした 田旗さんもご高齢で大病を患ったりしたことで 手放す気になり、私のもとにきました 基本、私は山形石専門でこうした抜け石は集めないのですが この石だけは「いい石だなぁ」と感じ ちょっと高かったんですがいただいたわけです なお、奇岩、奇石好みの中国には 良石の条件として 皺(しゅん)・秀(しゅう)・痩(そう)・透(とう)という言葉があります 皺とは皺相で、石の表面にシワがきいているか? 秀は、全体の景が秀でているか? (気品があるか? とも) 痩は、石(景)が痩せた感じをうけるか? 透は、ヌケがあるか? ということです よく、この 皺・秀・痩・透を、古谷石にあてる人がいます しかし、穏やかな形の山を心象風景にもち 土坡(どは・平野のこと)をもつ石を愛でる日本人と 奇岩石を好む中国人とでは観賞する世界が違うのはあたりまえですよね とはいえ、皺・秀・痩・透をもつ石も名石であることには異論はなく この石はまさにその条件を備えた名品と言えます 三倉石 〔メロン石〕 横11×高さ(台なし)10×奥6 905g この石は、三倉石のメロン石というもので 肌が面白く、地元では名の知れた人気の石のようです 一刻先生のところで、三倉メロン石なるものを見ましたが 特別欲しいとも思わず忘れさっていたところ たまたま先日、ヤフオクにメロン石が出たので およそ8000円で落札しました

|