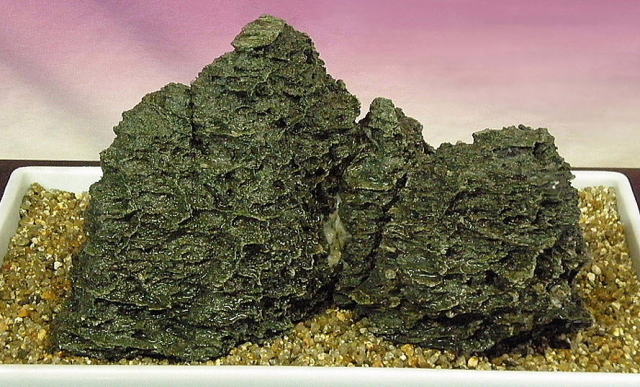

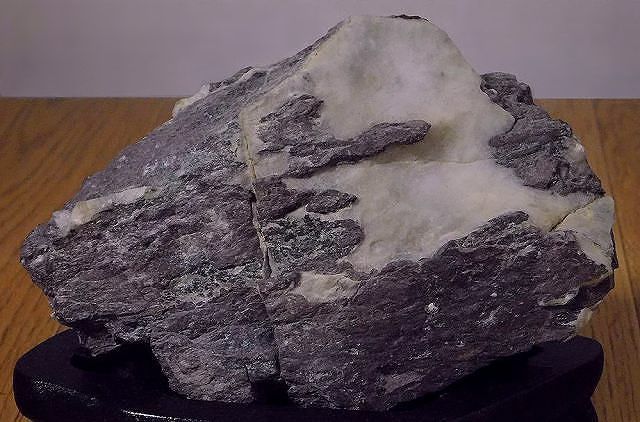

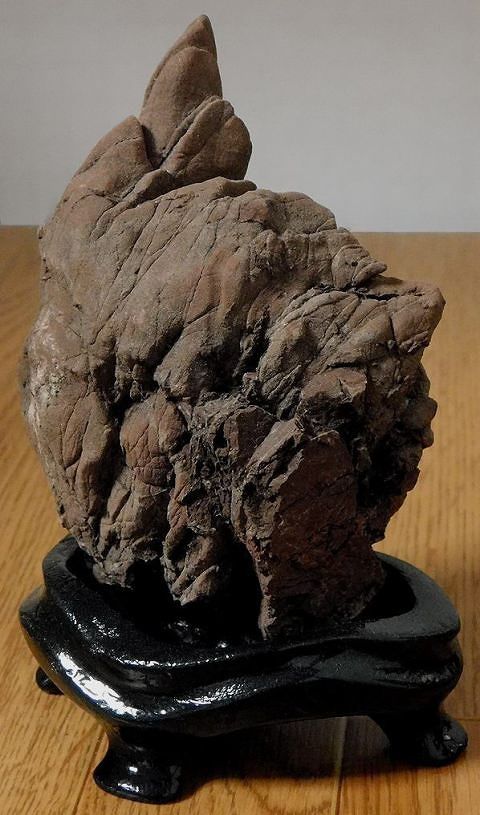

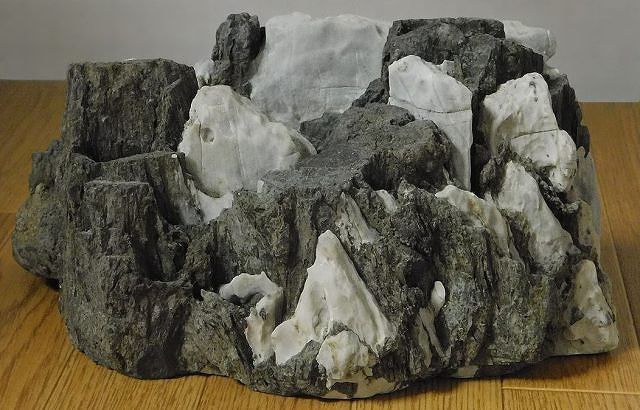

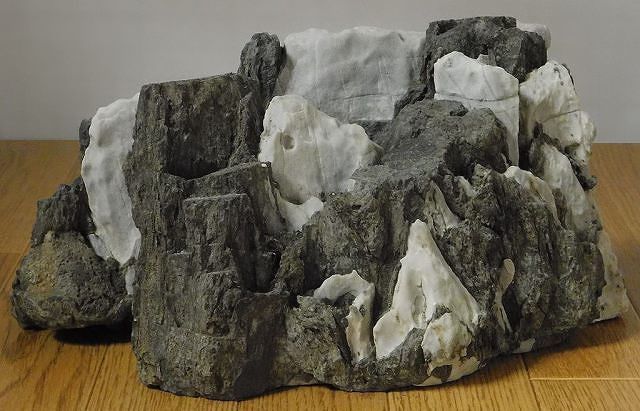

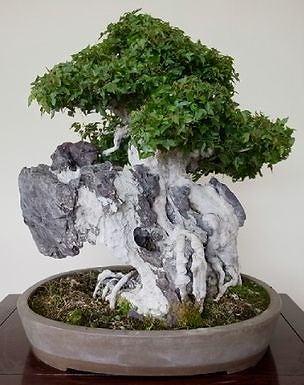

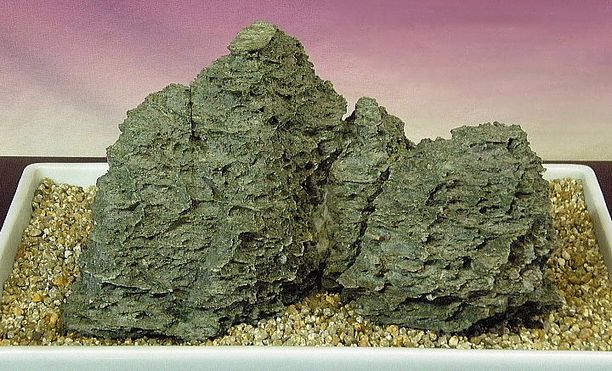

日野竜眼 竜眼とは、岩に石灰岩が入り込んだ石を言います 竜眼の語源については調べましたが分かりませんでした 形を竜に見立てて「竜岩」と呼んでいたものが 「竜眼」と表記されるようになったのでしょうか? 竜眼の代表である揖斐石は、石づき盆栽にする石としては 最高の評価を得ています 竜眼は、石灰岩の出るところにあるので各地で拾えますが とくに揖斐石、丹波の竜眼、そして秩父の日野竜眼が名高いです また秩父ではあちこちで竜眼は出るようですが 日野のものが最も著名です 盆栽を石づきで懸崖(けんがい)に仕立てると実に風情があります  石付き盆栽の懸崖づくり 転写 このように、石に松やさつきなどの根を添えて、細い針金でしばっておくと 根が自然と石にたかります  竜眼の石付き 楓 転写   岩松をたけた龍岩 転写 日野竜眼は、石づき盆栽の石の他に かつて業者がシャベルカーを使って庭石として切り出していたことから 秩父の名家の庭で大きなものを見かけることがあります 武州日野の安谷川(あんやがわ)沿いの山中より産出することから 安谷川の竜眼とも呼ばれます かつて業者が採石していた場所での採石は現在禁止なうえ そこでは水石になるようなものを拾う可能性はゼロに近いです そこよりはるか奥に拾える場所がありますが 沢登りの経験のない一般の者にはとても入ることはできません またそこは距離にしてわずか7、800メートルの急斜面で 台風で荒れないと水石になるような石はなかなか得られません 日野竜眼の母岩の色は赤(赤紫)と緑のものがありますが 母岩にかむ石灰は、赤が白であるのに対して、緑のものは灰色です また、緑のほうは形のよいものができにくいので 水石観賞としては、赤のものになります  緑の母岩のもの 台に接着してあります 以下の写真の秩父日野の龍眼石は 全て自採石で、底切りしたものはありません 以下のような大きなものも拾ってきましたが 庭のある方にお譲りして 今は所有していません  横42、高さ22、奥行き30 25.2キロ  横36、高さ17、奥行き29 15.9キロ 赤富士 クリックすると写真が拡大表示されます クリックすると写真が拡大表示されます 横73、高さ23、奥行き25 谷からしょってくるのにギリギリの大きさでした  青(緑)の系統 横23、高さ15、奥行き19 珍しいものとしては 以下の石が拾えましたが 今は手放しています  黄金色 横23センチ、高さ15センチ、奥行き19センチ  クリックすると写真が拡大表示されます 滝石 横23.5、高さ13、奥行き18.5 クリックすると写真が拡大表示されます 横22×高さ12.5×奥11.5 2614g  横19×高さ8.5×奥11 843g ソフトクリームみたいでちょっと面白い 横8.5×高さ7×奥5.5 276g 横14×高さ23×奥13.5 およそ4.5g 横23×高さ22.5×奥11 およそ6㎏ この石は、赤でも緑でもないタイプです 写真では灰色にみえますが、実際は青味がかった灰色です ジャグレをもち、なかなかの景です 横13.5×高さ9×奥4.5 538g  王岳より見る富士。王岳は富士の眼下に西湖が望めます  御坂山塊最高峰 黒岳より富士。眼下に河口湖 左の石は、荒川の梅林石  十枚山(身延線周辺の山)より見た富士 木々には霧氷。霧氷は溶けてなくなるのではなく、風でハラハラと落ちます  日本200名山 毛無(けなし)山より見る富士 毛無山は富士周辺の山では一番高いです 富士の肩より旭日。木々には霧氷があります  チョコレート竜眼 秩父の代表的な石の1つで 岩松(岩ヒバ)をたけたり、石づき盆栽に用いるのに人気な石です 水石になるものは少ないです 母岩に石灰岩がかむ本来の竜眼とは違いますが 竜眼と同様に草花をたけるのに使うこと 赤い岩が混じったものがあること から竜眼と呼ばれるようになったと思われます 以下の写真のチョコレート竜眼石に底切りしたものはありません 横20×高さ12×奥12 およそ4㎏ 横9.5×高さ13×奥5 473g   日本200名山 北アルプス 烏帽子岳 横7.5×高さ(台込)12×奥4 343g 丹波の竜眼 横23.5×高さ12.×奥12.5 2911g この石はずっと前に、私が手作りパンの店をしていたころ お客さんからもらった石で 石のブームのときに地元で購入したとのことでした 底切りですが、大きさが手頃でなかなか景色がいいので 手放さずとってあります 外に置いておいたので 底がなんとなく自然風になりました

|