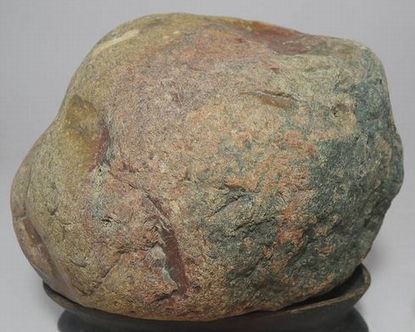

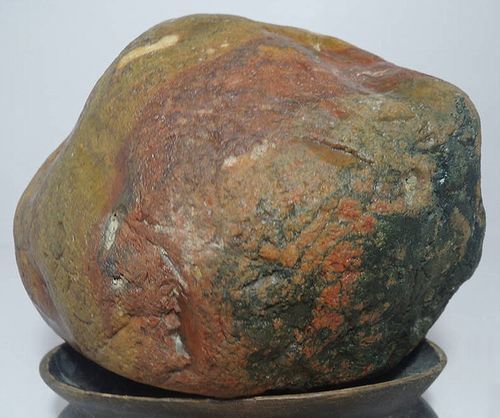

土岐石 土岐石は、土岐川(庄内川)を産地とします 庄内川は、庄内川水系の本流で 岐阜県南東部および愛知県北西部を流れ伊勢湾に注ぐ河川とあります 岐阜県内では「土岐川」と呼ばれています 土岐石の定義は、ちゃんと決まっていて ウッドジャスパー(木がジャスパー化されたもの) 樹木の碧玉(ジャスパー) および、350万年前にできた土岐砂礫層という同じ地層で採れる チャートのうちの紋石、すなわち梅花、桜、孔雀、景色のよいもの だといいます 〔土岐石の世界ではレジェンドの方のお話〕 なので、壷石のように 土岐砂礫層よりも新しい地層で採れた石は 土岐石に含めないし 珪化木も土岐石とは認めていないそうです およぴ、チャートも、ジャスパーほどの硬度をもちます そもそも、チャートとは堆積岩の一種で 主成分は水晶、メノウ、ジャスパー同様の石英です この成分を持つ放散虫・海綿動物などの動物の殻や 骨片(微化石)が海底に堆積してできた岩石と言われています 土岐砂礫層を調べてみました 土岐砂礫層は、瀬戸層群の上部層を構成 東濃地方の広大な東濃準平原を形成した河川が運び込んだ 大量の礫により形成された砂礫層で、かなり広範囲にわたって分布する https://geo-gifu.org/tour/9_tour/tour_9_7.html 土岐砂礫層は、主に礫層からなり、砂層・粘土層・火山灰層が しばしば挟まっています 広い範囲に分布することもあって、場所によって礫の種類に差があります 堆積年代はまだ明確にはなっていませんが 新第三紀鮮新世(500万年前~300万年前)頃に堆積したようです  https://minotigaku.com/travel/geology/mino-38/ 美濃地学 瀬戸層群は、東海層群のうち濃尾平野の地下を含めて 伊勢湾以東の地域に分布する地層群で 岐阜県地域では東濃地方に分布し 下部層をなす土岐口陶土層と上部層をなす土岐砂礫層からなる https://geo-gifu.org/geoland/gaikan/3_toukaisou/toukaisou_1_setosougun.html それと、鉱物学的には、珪化木とは、珪酸成分が多くなった木の化石 =ジャスパー化された木の化石 と言えますが しかし、土岐石の鑑賞においては 赤や青や黄色といったキレイな色のついたものだけを土岐石とし ジャスパー化に至っていない白っぽいものを「珪化木」としているようです なので、土岐石は、東北や北海道でいうと ≪錦珪化木≫と言えます また、ホンモノのウッドジャスパーか、チャートなのか よほどの熟練者でもなかなか見分けのつかない石がたくさんあるそうです これは、生物の遺骸が層状に堆積したものが あたかも木目に見えるかららしいのです 横15×高さ(台込)12.5×奥10.5 2352g この石は、地元の収集家である 川合さんから購入した土岐石の紋石です 磨いてあります 岐阜の桜石に似ていますが 質はチャートかと思われます 横11×高さ8×奥9.5 410g 壺石(つぼいし)です この石は、川合さんよりおまけでいただきました 調べてみたら、岐阜県土岐市南西部の丘陵地帯で産出する 国の天然記念物に指定された石 とありました 【 成因は、小さな石や砂、及び粘土(カオリン)の塊を包みこむようにして 珪質物や鉄分の溶液が大小の石・砂を徐々に膠着させ 外殻をつくってできたものである 堅い外殻の中一杯に乾燥した内容物が詰まっており 殻の一ヶ所の石を取り除けば内容物は容易に取り出すことができる 壺のように中空の球塊となり、外殻は一輪差しなどとして 現在も用いられている 】 https://www.city.toki.lg.jp/kanko/bunkazai/1004852/ 1004853/1006503/1003294.html 美濃の石 要は、カオリンが、小さな石や砂をくっつけるように 固まったもののようです 空洞を楽しむため1つ石をはずすそうですが その際、破損してしまわないように 手に持った状態で、ハンマーで叩く らしいです 土岐石がなぜ丸いのか? 佐渡の赤玉石は、約2300万年前の変質した 安山岩や凝灰岩の中に脈状に出ていて おそらく、含金銀石英脈をつくった熱水溶液(約200℃)よりも低い シリカや鉄分の多い熱水溶液が 岩石の割れ目に入って固まったものであろう と考えられています シリカとは、二酸化ケイ素および 二酸化ケイ素によって構成される物質の総称で 自然界でもっとも最も一般的な形状が石英 とありました 珪化木は、鉱物学的にいうと 珪酸成分が樹木に浸透し、ジャスパー化 あるいはメノウ化された木の化石です ジャスパーの色は、赤は、酸化鉄(ヘマタイト) 青は、緑泥石(クローラライト) 黄色は、鉄、酸化鉄、黄銅鉱(チャルコパイライト) とありました それと、原石状態のジャスパーは 佐渡でも、蘭渓でも このように、鉈でかち割ったような状態にあります 蘭渓石 22㎏ さて、そこで、土岐石で考えなければならないのは なぜ、土岐石は、みな丸い形をしているのだろうか? 樹木状の珪化木が、なぜ丸い形をしているのだろうか? ということです 土岐砂礫層は、東濃地方の広大な東濃準平原を形成した河川が 運び込んだ砂礫によって形成された ということですので、河川で運ばれることで、丸くなったのでしょうか? 総合して述べると 約650万年前に知多半島地域が沈み始め そこに川が流れ込み礫層を堆積させた その後、沈降が進み淡水湖が形成され、これが東海湖である 東海湖の堆積物が、土岐砂礫層である 地殻変動の影響で湖は移動し 約80万年前に干上がって消滅した ということになります 台風や大水があると 川は荒れるし、川が流れ込む湖も当然、荒れます 土岐石の世界ではレジェンドの方のお話では この東海湖の中で、石が動くことで 土岐石は、丸くなった ということです 土岐石は土岐砂礫層から産出されたといいます 樹木が火山灰に埋まり、火山灰には珪酸が多く この珪酸成分が樹木に染み込んでいったとされます そして地熱の影響で炭化され、さらに碧玉化されていったようです 土岐石の二酸化ケイ素が火山灰に由来する という話の信憑性を確かめるため調べました ≪瀬戸層群は、下部層をなす土岐口陶土層と上部層をなす土岐砂礫層からなる この地域では火山灰層がほとんど含まれないために 内部層序あるいは地層対比がむずかしく 近接した地域でも堆積物相互の関係が明確にできない≫ (https://geo-gifu.org/geoland/gaikan/3_toukaisou/ toukaisou_1_setosougun.html) ≪主には礫層でできており、砂層、粘土層、火山灰層が しばしば挟まっています。礫層に含まれる礫は かなり広い範囲に分布していることもあって 場所によって礫の種類に差異があります 全体的には、10cm前後の径をもつ濃飛流紋岩や 数cm~20cmの径をもつチャート・泥岩・砂岩が主体で ほとんどが丸みを帯びた礫からなります≫ (美濃地学 https://minotigaku.com/travel/geology/mino-33/) ≪土岐砂礫層は,中新世中期(約2303万年前から533万2千年前まで)末の値を示す 基底部の火山灰層の一例を除き すべて鮮新世前期(約500万年前から約258万年前まで)を指す≫ (産総研地質調査総合センター https://www.gsj.jp/data/50KGM/PDF/ GSJ_MAP_G050_11008_1999_D.pdf) ≪土岐砂礫層の中部の細粒土層にはガラス包有物を含む 火山灰起源の石英が含まれ、そのガラス包有物の主成分化学組成から 南谷I火山灰であることが判明した≫ (日本原子力研究開発機構 https://jopss.jaea.go.jp/ search/servlet/search?5031915) よく判りませんが、いちおこんな感じです この土岐石の魅力は、石を磨かずに 自然のままの石を飾る という独特の文化性をもつところにあります また、佐渡では青玉は赤玉より安いです ところが、土岐石では青(緑)がとびぬけて高いです ただ、赤のほうが数が少ないといいます なお黄色のジャスパーは、佐渡では「黄玉」と呼ばれ それなりの価値をもちますが 土岐石の場合、黄色のもの(黄碧)や茶色のもの(ヤニ碧)は 紋様や赤でも入らない限り、ただのような値段です ちなみに「碧」という言葉は 本来は、青や緑を意味することから 土岐石の世界ではレジェンドの方のお話では もともとは、青というか緑の土岐石は単に「碧」 赤い土岐石は「赤碧」、黄色い土岐石は「黄碧」と呼び 茶色の土岐石は「碧」をつけずに「ヤニ」と言っていた ということでした なので、これが正しい呼称となります 土岐石は、静岡から愛知、岐阜あたりだと熱狂的に好まれているようですが 東京のほうだと収集する人は少ないかもしれませんね 私も以前は 「佐渡の石のほうが全然いい」なんて思っていましたが 実際、手にすると、ジャスパーなので 土岐は土岐で素晴らしいものです また、面白いのは八海山石同様、今なお地元の愛石会が元気です 地元に愛好家が多いということです なお、現在 、土岐石は「全く拾えない」 石となっています 土岐石には、独特の観賞様式が存在し 「腐れ」「虫食い」「コブ」「皮目」「年輪」「ホケ」などといった言葉を用います 「コブ」「皮目」「年輪」「虫食い」は、言葉の通り、樹木のときのそうした痕跡です 皮目は、木の皮がジャスパー化した部分です 腐れは、ジャスパー化が不十分な部分をいい 石になる以前に、その部分が腐っていて軟らかくなっていたことが原因とされます  「腐れ」「虫食い」「コブ」「皮目」「年輪」といったものは 土岐石、すなわちウッド―ジャスパーの証拠として喜ばれているのです また、永い年月、土岐石が地表近くにあり 表面の色が風化により淡く変質したものを 「ホケ」と呼ぶようです なお、錦珪化木は 1つあるいは1種類の樹木によって形成されているとは限らないようです (小田切錦石研究所のご主人の話から) 様々な樹木が折り重なって埋没し、熱変性を起こし 谷川などに転がって小さくなったものもあるわけです 写真の石は、津軽錦石の錦珪化木ですが 木目の方向がぐじゃぐしゃです  小田切錦石研究所より購入 天然石大好きの水谷さんより聞いた話です 土岐石は、川で拾えるものもあるにはあるそうですが ほとんどは、山で拾う石だそうです 川で拾うものは、表面が白っぽくなっていて 色調がよくないということです  また、山といっても、人里離れた山とか 里山とかいうのではなく 街の近くにあって、業者が崩している山で その残土から 拾ってくるものなのだといいます 平日は、業者が採掘しているので 土日に、現場に入って拾ってくるのだそうです とはいえ、今では全く拾えなくなっている といいます 即売を目当てに、展示会にくる人も多いようです 土岐石の会に入っておられる水谷さんから 「朝早くにきて、石を買っていく人も多いのよ 「(展示した)石なんかろくに見やしない(笑)」 なんていう興味深いお話も聞けました なかには、ネットで転売することを目的に 即売にくる人もいるそうです クリックすると写真が拡大表示されます 横16.5×高さ(台込)8×奥9.5 1362g 滝石 台座は、薄いモノと厚いものをあつらえてあります 白山紋石庵の山下さんよりいただきました 後ろ側 裏側(底) 横15.5×高さ(台なし)10.5×奥5 996g 柿赤の鮮やかな土岐です 横12×高さ(台なし)13×奥6.5 1183g 横14×高さ(台なし)10×奥4.5 935g 水色の土岐で 中央部分が、まだ完全にジャスパー化されておらず 「腐れ」がいい感じに入っています 横10×高さ(台込)7×奥6 388g 横15.5×高さ(台込)14×奥8.5 2435g 紫色の土岐です 横13.5×高さ(台込)12×奥6 1391g えび赤の土岐です  横14×高さ6.5×奥11 1157g  横16×高さ(台なし)13.5×奥9 2105g 紅葉の山を想わせます 横15.5×高さ(台なし)9×奥5.5 880g 銘 うずしお  横11×高さ(台込)12.5×奥5 919g 横9×高さ(台込)12.5×奥5.5 717g 横10×高さ(台込)14×奥6.5 1484g 横10.5×高さ(台込)12×奥.5 848g 横8.5×高さ(台込)8×奥5.5 370g 小品ですがなかなかの名品 両面どちらもいいです 白山紋石庵の山下さんの自採の石をいただきました 横11×高さ9×奥7 1003g この石は、チャートかと思われますが 一部、メノウと見まごう透明度の高い部分を含みます いずれにせよ ピンク色の石として、マンガンよりもずっと硬さはあります 横13.5×高さ(台なし)8.5×奥6.5 1038g 五色の土岐石です  この石は、川採りで、表面が白っぽいので オイルを塗りました  横14.5×高さ(台なし)13.5×奥6 1720g 白山紋石庵の山下さんの自採の石をいただきました 横9×高さ(台込)17×奥6.5 1619g 虫食いの土岐石の決定版と言える素晴らしい石です 石質、石肌がよく 「なんとも表現しがたいこの質感」 「鮮やかさと渋みが同居し気品が漂う」 という土岐石のよさを教えてくれるような石です 日本人でないと理解できないであろう 独特の気品 この感覚を理解する日本人がいる限り 日本は日本としてまだまだ存続しうることができると感じました 白山紋石庵の山下さんよりいただきました 裏側 横17×高さ(台なし)26×奥13 およそ9.5㎏ 土岐石としては珍しい大型のもので、磨いてあります 実物は写真よりやや茶赤ですが木目が美しいです 「ニュウ(乳)が多い」という菊花石をはじめとする根尾谷石の特徴を もつことから、岐阜の根尾谷の錦珪化木かもしれませんが いずれにせよいい石だと思います 土岐石の紋石、ついに入手 以下の5石は、七里さんより購入 なんでも鉱物、翡翠、土岐石の世界では五指に入るレジェンド 有名人の方が所有していた石だとのことです そのレジェンドは80歳を越えてもいまだ山に採石に行っているといいます 以下の6石のうち、1石は、根尾の赤倉山で「御殿桜」と呼ばれる石ですが レジェンドの自採石であることと、自然石の花の紋石シリーズ ということで、ここに掲載しました なかなかに入手困難な土岐石の一級品の紋石が 今回5つも入手できました 七里さんのお話 土岐石の紋石の不思議 友禅梅 横13×高さ(台込)19.5×奥13 3550g 今回、激レアのコランダムや、別格の小矢部川のジャスパーなど レジェンドの石を、七里さんから色々といただきましたが 一番、欲しかったのがこの石です レジェンドのつけた銘は、「友禅梅」(ゆうぜんばい)  加賀友禅をイメージして付けられたそうです 裏も見どころがあるのに気づきました 枝ぶりのよい白梅  小梅 横16.5×高さ(台込)14.5×奥6 1965g 裏 側 レジェンドによる銘は、なし つきなみですが「小梅」とつけました 御殿梅花 横12×高さ(台込)12.5×奥8 1500g この石が、根尾の赤倉山で「御殿桜」と呼ばれる石です 玉は、ピンクかがっていますが 写真では表現しきれませんでした (赤を強めると、母岩がめっちゃ赤くなってしまいます) 梅海 横16.5×高さ(台込)14.5×奥7.5 2250g この≪The・白梅≫の石も絶品です レジェンドのつけた銘は、「梅海」 梅香 横17.5×高さ(台込)17×奥8.5 3㎏ この石は、孔雀梅花とも、ぼたんとも呼べる石で やはり別格級 レジェンドのつけた銘は、「梅香」 土岐桜 横15×高さ(台込)17.5×奥12 3.5㎏ 花は、ピンクがかっていて素敵な石です レジェンドの石は、石友さんと交換した石とかはわずかにあっても 基本、全てが自採で、しかもウブにこだわっているそうです 台付けも自分でするそうですが、桜紋様の土岐だけが 仮台だったので、七里さんに本台を作っていただきました 台座の材は、赤ケヤキです (ケヤキ材としては、最高とされる)

|