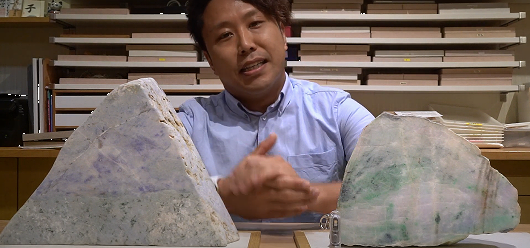

ラベンダー翡翠 ヤフオクで、ジャスパーなどの色石を落札すると 手もとに届いてがっかりすることが少なからずあります 写真では、鮮やかな赤に写されていたものが 実際は「茶赤」だったり・・・ 実に多いです 「この程度は仕方ないな」という場合もありますが 全く色が違ったり 茶赤であるのに「色が鮮やか」などと説明文で書かれているものは、返品します 多くの人が泣き寝入りするからこういうひとが平気で 画像詐欺をするわけです 返品不可などとふざけたことを書いていても 詐欺は詐欺!! こっちは買い専門なので、悪い評価 関係ありませんし・・・ さらに翡翠は、色石どころではありません 大半が画像より、ずっと劣るものがきます 業者から買っても、個人から買ってもです その翡翠のなかでも、ラベンダー翡翠はとくにひどく そもそもヨシオのラベンダー自体それほどの石ではないのは 認識していますが 「昭和初期採取」「博物館級」「別格」「最高級」 「全面にラベンダーがびっしり」などといった宣伝文句を信じて 即決で落すと・・・ 「またかぁ」となるわけです 写真では、実物どうりの色を出すことは不可能ですが ならぱ、なぜ「写真では鮮やかな赤ですが、実際は茶色がかっています」 といったように書かないのか? なぜ「全面びっしりのラベンダー」などと嘘を書くのか? 困ったものです 相手の言い訳は決まって 「私は素人で、デジカメで撮ったままの写真を載せただけ」 「画像の加工は一切してません」です 逆ですよ 「実物に近づけるための加工をしろよ」って(笑) 水石ならともかく 色彩を楽しむ石で、色が全く違えば、詐欺でしょ それを 「パソコンによっては、画像と実物の色が異なって見える場合がある」 「ノークレーム・ノーリターン」 と書いてあるからで通そうとする 自分の悪徳に気づけよ という話です そんなことで、翡翠のいいモノを入手するには 実物をみてから入金OKの業者さんと お付き合いすることが、ベストと言えます あるとき、私のお付き合いのある業者さんに 「今、ヤフオクに昭和初期採取のラベンダー翡翠とうたって200万で出ているよね」 という話をすると 「私もその石は見た。あれはミャンマー産じゃないかと思うよ」 と返ってきます 大きな石でさえこうなのです 勾玉のようなマメ石が、糸魚川産なんて分かるわけないんですよね(笑) 糸魚川産と言われれば信じるしかないわけです 翡翠とは、それほどいいかげんな石なので そんな高額なものは買わず、「遊び」で楽しむべき石だと思います さて、糸魚川のラベンダー翡翠といえば ヨシオ沢のものが有名ですが ヨシオのラベンダーというのは 硬度が高いので石質はいいですが 地が灰色っぱいので それほどキレイな石ではないのがふつうのようです 逆にそのようなものは糸魚川産と信じるに足ります ヨシオ沢の他に、青海川(おうみがわ)でも採取できるそうです 青海のものは、地が白く、ラベも濃く 比較的ヨシオのものよりもキレイだといいます この他、海に流れ込んだ海翡翠として採取できます とりわけ透明度が高く、宝石質のものは 「妖精ラベンダー」と呼ばれているようです 天然翡翠専門店 JOYTEC JAPANさんの YouTubeの番組がとても勉強になります また、公益としても重要な情報なので 紹介させてもらいます https://www.youtube.com/watch?v=QaZGUxdeaOo 左が糸魚川産のラベンダー翡翠、右がミャンマー産

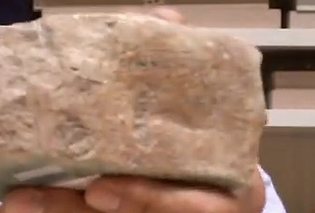

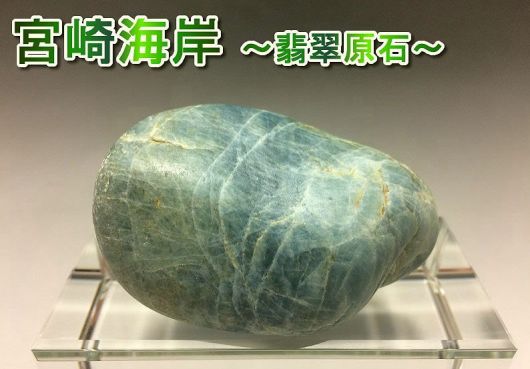

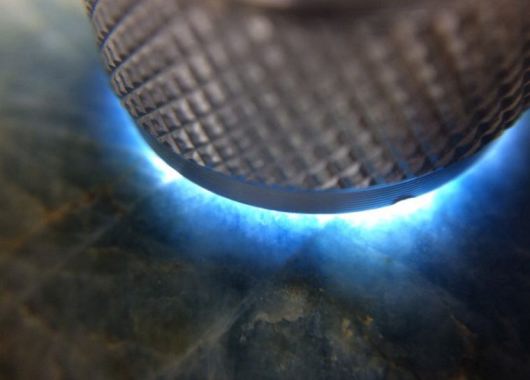

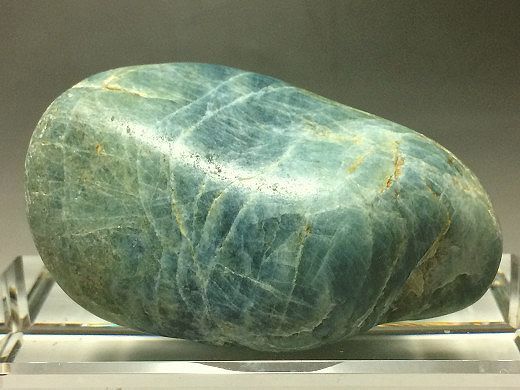

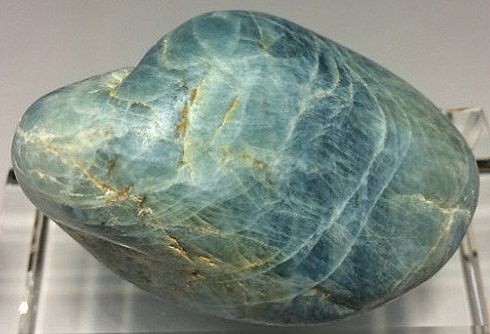

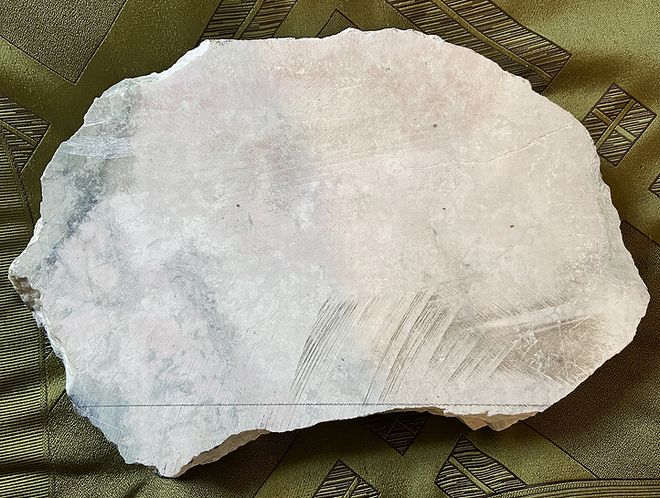

左がミャンマー産、右が糸魚川産 原石なら、ミャンマー産は 黄色というか茶色っぽい表皮(皮目)がつくので判断できるが 勾玉なんかに加工した製品は、プロでも判断できない と述べられています クリックすると写真が拡大表示されます 横10.5×高さ9.5×奥8.5 1964g この石は、青海川産のラペンタ―翡翠で かるくバレル研磨してあるそうです 写真で青く見える部分は、実際にはもっと紫(ラベンダー色)です ヒスイのお店 Kiyo Shop の川口清志さんより10万で購入 このクラス、この大きさでは安かったと思います まだ、糸魚川の翡翠が「日本の石」に指定する前でしたので 安かったのかと思います この紫が実物に近いです カメラの色彩調整で ラベンダーの色にあわせると 白が黄色っぽくなってしまいます  横24×高さ(台込)16×奥12.5 およそ5㎏ 裏面の方が色がよく(濃く)でています 写真で青く見える部分は、実際にはもっと紫(ラベンダー色)です カメラの色彩調整で ラベンダーの色にあわせると 母岩が黄色っぽくなってしまいます この石は、最初の頃に買ったラベンター翡翠です ヨシオ沢のラベンダーの磨き石で 全面にラベンダーがみられます 糸魚川翡翠工房こたき さんより10万で購入しました 当時、全面にラベがみられ 観賞石の大きさのものは、こたきさんにもこの1つしかなく 16万だか言われたのを値切って買いました とは言え写真では綺麗ですが、実際はコンクリートみたいな石に 若干、色が入っている ラベがよくみないとわからないという感じです 当時、「ラベンダー翡翠ってこんなもの?」と思った記憶があります それと、この台座の付け方(最初の写真)では 水石趣味の緋山からすると全然ダメですね いずれ七里さんにでも台座を付け直してもらわなくちゃです  ヨシオ沢は小滝川上流にあります  横5.5×高さ6.5×奥2 153g 典型的なヨシオ沢のラベンダー翡翠の小品 横8.5×高さ10.5×奥2 418g 宝石質のラベンダー翡翠で 昭和初期に採取された天然ラベンダー翡翠として購入しました 保証書つきということでしたが、保証書というのは着色していない 天然の硬質翡翠(ジェダイト)を証明するものだと知りました なので糸魚川産の証明にはなりません 信じるしかないというところがありますね ちなみにこうした透過がよい宝石質のラベンダーは 「妖精ラベンダー」と呼ばれ 宮崎海岸など海岸で採取できますが 糸魚川翡翠工房こたき のご主人 赤羽さんによると 原石地がよくわかっていない とのこと また、「妖精ラベンダー」のほとんどが マメ石なのですが ヒスイのお店 Kiyo Shop の川口清志さんによると 400gくらいのものもあるといいます 果たしてこの石が、昭和初期に採取された 糸魚川産の妖精ラベンダーを研磨したものなのか? ミャンマー産の翡翠なのか? 右の肩の黒い部分の上のほうは実際には茶色で、海焼けにもみえるのですが・・・ 結局、糸魚川産と「信じる者は救われる」と言ったところです(笑) 横7.5×高さ4.5×.5 443g カメラの色彩の赤(黄色)を1つ弱めて(青を1つ強めて)撮影 緑ラベです ヒスイの店 kiyo shop の川口清志さんよりいただきました これくらいなレベルの石の方が 糸魚川のラベンダーらしさがあります 以下、川口さんのネットショップの写真     川口さんの撮影だと、どこを正面として飾ろうかと悩むくらい どの面もあざやかにラベがでていますが 実際には、この写真の方向一択です 翡翠は業者さんばかりでなく、ヤフオクを通して一般の方から購入しても 画像と比べて「よかった」 ということは一度もなかったと言えるほどでした とくに、ラベと青はひどく、どれだけムダにお金を使ったか という感じです たくさん損をして、今になって思うと、翡翠って、色彩を強調して出さないと 売れない石なんじゃないのかな? と思うんですよね もちろん、よほど良いモノは別として・・・・ だからみんながみんな色彩を誇張した画像を出すわけです ≪翡翠≫という名前から幻想を膨らませてしまいますが 鑑賞石としては (宝飾品は別として) それほどの石ではない気がしています 本石も、飾れる向き(ラベがちゃんと確認でき景色として見れる向き)が 一つあって、「やれやれよかった」という感じです 本来、お客がプチプチと新聞紙を開き、石肌を確認したとき 「やった!! これは綺麗だ」と感動する そうした感動を与えることを喜びとするところに 業者さんとしての矜持ってあると思うのですが・・・・ なお、そんな翡翠の業者さんの中では、川口さんはまだ善良な方で 他と比べるとずっと安くしてくれますし、懇意になれば交換もしてくれます 七里さんに依頼していた 台座が完成しました 材は、タガヤサンです 18×14.5×奥7 2646g 裏 側 緋山の最初の石の師匠より入手しました 私の最初の石の師匠は、秩父の寄居の人で 水石を趣味としていたのですが、のちに鉱物に移り 日本で有数の鉱物収集家になっています そうして収集した鉱物を 関東各地のミルラルショーに出品していて 日本の鉱物を専門に扱う人が少ないこともあって 関西のミネラルショーからも引き合いがあるようです また長瀞博物館(埼玉県立自然博物館)の依頼をうけて 水晶展をしたりもしています 75歳を超えた現在でも、しょっちゅう山に入る 超人的な身体の持ち主ですが さすがに昔ほどではなく 近年は、翡翠の勾玉をつくることに熱をいれているようです そんな関係もあり、月に2度は糸魚川に仕入れに行くとのことです はっきりしたことは言えませんが 海焼けのあと?が見られることから おそらく海ラベをバレル研磨したものと思われます とくべつ綺麗な石ではかいですが わりと綺麗な白に近い地に、両面ともに ふつうに見て、はっきり分かるラベンダーがそれなり出ています 台座を七里さんに作ってもらっています 台座が完成しました 台座は、本タガヤ(一般のタガヤサンより木目が細かい)です 裏 側 入コン沢の青翡翠 今や、「ヨシオラベンダー」「金山谷の黒翡翠」「横川コバルト」 と糸魚川ブランド化されたような 糸魚川の翡翠のなかでも とりわけ人気で高価なのが 「入(いり)コンの青翡翠」「コン沢の青翡翠」です かつては青翡翠はそれほど注目されていなかったそうですが その希少性から人気を呼んだようです なお、コン沢以外の青翡翠は、「青翡翠」とヤフオクなんかに出ていて 写真もキレイな群青色(コバルトブルー)でも 実際くると、緑がかった青(コバルトグリーンに近い)ものがくるので 困ったものです  入りコン沢は、小滝川の支流にあたります  横11.5×高さ(台込)3×奥7.5 185g 実物は、地が灰色より白に近いのでもっとキレイです ヒスイのお店 Kiyo Shop の川口清志さんに 山形に仕上げてもらい台入れしてもらって7万です 200gない石がこれだけします(泣) 横8.5×高さ3.5×奥4 147g 入りコン沢の青翡翠の原石 糸魚川翡翠工房 こたきさんより購入 横4.5×高さ(台込)3.2×奥4.5 68g マメ石ですが台座もよく、青の美しい入コンの翡翠です 台座は仮台です 10×6.5×7 509g ヒスイの店 kiyo shop の川口清志さんよりいただきました このコン沢は、大きさが500gを超えるだけでなく景色がいいのと キラキラした結晶が綺麗なので、鑑賞石によいです 石目の入り方がよく、むしろ石目が より景色を引き上げています これでも30以上しましたが、帯状の部分がもっと濃く 茄子紺色になっているものは、ものすごく高いらしいです サルナシの掘り掘り日記 ~越後黄金山の砂金を訪ねて~ http://blog.livedoor.jp/gogomogutan/archives/10536210.html というブログに、このようにあります 【 コン沢では戦後の混乱期に青ヒスイの巨岩が発破で砕かれ いずこかへと運び出されるという出来事が起こりました 小滝のヒスイ峡が国の天然記念物に指定される以前のことで まだ日本全体が敗戦の傷も痛々しく、ヒスイへの関心も低い時代でした 同じ頃、同様の出来事が小滝川でも発生し、貴重な原石が永遠に失われてしまいました 爆破によってコン沢に散らばった大小のヒスイ片はそのまま忘れ去られていましたが 2000年代になって文献などで紹介されると、珍しい青色ヒスイは注目を浴びることとなりました コン沢は天然記念物の指定区域ではありません たちまち情報を聞きつけたマニアの殺到するところとなり あまりのマナーの悪さに頭を痛めた地権者は 周辺の土地を立ち入り禁止にしてしまいました 】 七里さんに依頼していた 台座が完成しました 横31×高さ24.5(台込)×奥14.5 14.5㎏ 秩父で機械を製造する会社(吉野制作所)の社長さんの 遺愛石です (奥様より購入) こういうタイプは、ミャンマーの翡翠で検索してもでてこないので 糸魚川のもので間違えないでしょう たぶんコン沢だと思うのですが確証はないです なにしろ地の白が綺麗で、 灰色感はなく 磨いた状態でも結晶が確認できます 海岸の青翡翠 横6×高さ2.5×奥3 90g 宮崎海岸で採取されたもの ヤフオクで1万円くらいで落札したと思います ヤフオクの写真ではもっと青が強かったのですが・・・ 透過もそれほどないです 横8×高さ4.5×奥5 220g   .jpg)  青翡翠は、ヤフオク等で色々と買ってきましたが やっとコバルトの名にふさわしいものを手に入れることができました それがこの石です この石もヤフオクで落札しましたが その説明に 全体的にコバルトが含まれており、ドッシリとした重量と大きさがございます 濃いコバルト色も多く見られ、また緑色っぽい色も含まれています 透明感がありライトをあてると非常に綺麗な色を見せてくれる石です 研磨無しの自然石となります とありました ドッシリとした重量と大きさがありとあるように 220gというと、水石趣味からいうと豆石になりますが 海翡翠のコバルトで、220gという大きさは、めったにお目にかかれません 色についてはヤフオク掲載の写真は、やや青味がつよかったものの 想定内のレベルの違いでしたので満足しています なお私の目では緑色っぽいという部分は見られません  ヤフオクに掲載されていた写真 色そのまま 写真を実物と完全に一緒の色にするのは不可能ですが 最初と2番目は、青をマイナス45も 以下の写真(ライトを当てたものを除く)は、青をマイナス15 修正して、実物の色に近づけています .jpg) 青をマイナス15 糸魚川の青の翡翠としては一級品の色だと思います とはいうものの、青の翡翠というのは そんなものすごい美しいというものではありませんね 希少価値ですね なお、フォッサマグナミュージアムの学者先生は 「コバルトが入っていないのに、コバルト翡翠の名はふさわしくない」 「青翡翠と呼ぶべきである」 と言っているようですが これには、反対意見が多いようです 【 青はチタンと鉄による発色 】 というのも コバルト翡翠というのはこれまで 青翡翠の中でも、とりわけ色の濃い(群青色・コバルトグリーン)ものを そう呼んできた伝統があります とくに宮崎海岸など、海や海岸で採取されたそれをコバルト翡翠と呼んできました 一方、横川で採取される白地に、青いチェーン模様が入る翡翠も 横川コバルトと呼んできました こうした伝統もあり 「色がコバルトなのだから、コバルト翡翠でいいだろ!!」 「うるさいこというなww」 ということになるわけです 小滝の青翡翠 横8×高さ13.5×奥4 313g 水色の地に濃い青が入り、透過もまぁまぁよいです 横19×高さ19×奥9.5 およそ5㎏ 横21×高さ6.5×奥12 2146g 横8×高さ15×奥6 810g 横19.5×高さ7×奥12.5 2165g 白地に青い線が入り 一見、横川コバルトかと思わせますが 白地が微妙に青味を帯びています 横6.5×高さ6×奥4 233g 青に緑の線が入っています 横48.5×高さ(台込)7×奥5.5 366g 透過はないですが、色はまぁまぁな青(緑がかった青))  こっちを正面に台を作ったようですが、こっちは青味が劣ります 横川コバルト 白地にチェーン状(くずれてはいるが)に青の線が入るのがこの石の特徴です 横川は姫川の支流ですが 小さな川で地図にもなく 姫川への合流点は、平岩パーキング(現在地)と 小滝駅の中間地点にあたるそうです  横12.5×高さ4.5×奥4 333g 白の質がいいです 横6.5×高さ4×奥5.5 232g 桃簾石(チューライト) 桃簾石は、ピンク翡翠と呼ばれてきましたが、翡翠ではありません 現在「ピンク翡翠」は通称と言えるでしょう いまなお人気な石ですが、それほど高くはありません 横11.5×高さ14.5×奥4 1391g 自然の川ズレの桃簾石 裏は、若干サビが入っていますが、ピンクは濃いです 横9.5×高さ4×奥6 558g この石は、桃簾石(ピンク翡翠)と白黒の翡翠が混じったものとして ヒスイのお店 Kiyo Shop の川口さんから購入しました 彼によると、フォッサマグナミュージアムで鑑定済みとのことです (ホントかどうかは怪しいですが、キレイな石なので買っておきました) ずっしり重い石ではあります また写真よりも実物はピンクが濃くてキレイです ちなみにフォッサマグナミュージアムというのは 糸魚川市が運営する石の博物館で 翡翠拾いをしたあと立ち寄ると 専門職員の方が一人10個まで石の鑑定をしてくれるというのがウリ 但し、専門職員が不在の場合は鑑定してくれないそうです 横14×高さ10.5×奥4.5弱 897g 新潟県糸魚川の桃簾石(とうれんせき) 通称 ピンク翡翠 桃簾石でこれだけ透過のよいものは珍しいです 桃簾石は、ピンク翡翠と呼ばれてきましたが、翡翠ではありません しかしなかには、比重や透過から「翡翠」と呼べるものもあるようで この石も、桃簾石と翡翠の混合かもしれません 33.5×23.5×6 およそ9㎏ 一番最初の石の師匠より入手しました 色が特別いいので、勾玉用にとっていたものをいただいてきました 翡翠も混じっているらしいです 七里さんに、磨きと台座をお願いしました 磨きと台座が完成しました  下の部分をカットし 以下の感じに台座をつけてもらいました  本紫檀の最高な材で台座をつくってくださいました もちろん塗りなどせず自然の色です 本紫檀は、縞目がはっきりしているのが特徴です 33×22(込)×6 およそ8.5㎏ 裏側は、白が多いですが むしろ景色としては面白いです 七姫の石 湿式と乾式の磨きの違い!! 24×14.5×3 1415g 緑の石に、ピンクが出ている桃簾石 一番最初の石の師匠より入手しました 七里さんに、磨きと台座を作ってもらいます 七里さんによる磨きと台座が完成 七里さんのインスタから クリックすると拡大表示されます   台座は、世界三大銘木 ブラックウォールナット 横23.5×高さ(台込)14.5×奥2.5 1300g 緑がちょっと柔らかいかと思い七里さんに尋ねたところ 「見たところそう感じたけれど 磨いてみると、激カタでしたよ」というお話でした 34.5×17×3.5 4.5㎏ 青みがかった黒い石に、ピンクが出ている桃簾石 一番最初の石の師匠より入手しました 七里さんに、磨きと台座を作ってもらいます 七里さんによる磨きと台座が完成 裏 側 台座の材は、タガヤサン 30.5×23.5×3 4.5㎏ 黒い石に、ピンクと薄緑が出ている桃簾石 一番最初の石の師匠より入手しました 七里さんに、磨きと台座を作ってもらいます 七里さんによる磨きと台座が完成 裏 面 七里さんのインスタから  台座の材は、黒檀の中でも最高のものです 下の白が綺麗なので、白が隠れないような 台座にして欲しいということで依頼しました 七里さんが自身で最高の作と言っておられます 台座 本紫檀と黒檀 最高ランク 銘 月影 31×23.×6 8㎏強 青みがかった黒い石に、濃いピンクが入り、絵柄的におもしろい桃簾石 一番最初の石の師匠より入手しました 七里さんに、磨きと台座を作ってもらいます 七里さんによる磨きと台座が完成 七里さんのインスタから 台座は、本紫檀です 台座 本紫檀と黒檀 最高ランク 以下、2石の桃簾石と、デュモルチ石は 七里さんより購入 なんでも鉱物、翡翠の世界では 五指に入るレジェンド、有名人で 土岐石の会の会長までつとめられた方が 所有していた石だとのことです そのレジェンドは80歳を越えてもいまだ山に採石に行っている といいます 横13×高さ(台込)15.5×奥5 1535g 両面、遜色なく鑑賞できますが こちらの面の方が、若干、色が濃いです 横11×高さ(台込)13×奥11 1960g 七里さんイチオシの石で、透過がよい なお、糸魚川のピンクの石を チューライトと記載するサイトと クリノゾイサイトと記述するサイトがあるので 調べてみました AI による概要 糸魚川クリノゾイサイトとチューライトは どちらもゾイサイトという鉱物の一種ですが 含まれる成分と色に違いがあります クリノゾイサイトは鉄分を多く含み、主に褐色系の黄色~緑色~黒色を呈します 一方、チューライトはマンガンを多く含み、ピンク~赤色に発色します 【糸魚川クリノゾイサイト】 成分:鉄分を多く含むゾイサイト 色:褐色系の黄色~緑色~黒色 特徴:ガラス光沢で透明感のあるものはルースとして研磨される 和名:記載なし 【チューライト】 成分:マンガンを多く含むゾイサイト 色:ピンク~赤色 特徴:女性性を象徴する石として知られる 和名:桃簾石(とうれんせき) チューライトの名前は、ノルウェーの古い地名である 「チュール(Thule)」に由来する この地は北欧神話に登場する伝説の島で 神話ではチューライトが最初に発見された場所とされている 産地:チューライトは、ノルウェーの花崗岩地域で主に産出されます 発見:1820年にノルウェーのテレマルク県にある ソーランドという場所で初めて発見されました 簡単に言うと、クリノゾイサイトは鉄によって褐色系 チューライトはマンガンによってピンク~赤色になったゾイサイトです どちらもゾイサイトの仲間 ですが、色と含まれる成分が異なります 桃簾石(チューライト)の硬度はモース硬度で6~7 ある程度の傷がつきにくい硬さであることを意味します クリノゾイサイトの硬度はモース硬度で6~7 これは、ダイヤモンドやコランダムのような 非常に硬い鉱物と比べると柔らかいですが 一般的な宝石としては十分な硬さを持っています とあります しかし、≪クリノゾイサイトは、ゾイサイトグループに属する鉱物で カルシウムとアルミニウムを含むケイ酸塩鉱物です 主に緑色や灰色、無色などの色で見られますが ピンクや黄色、青色などの色を持つものもあります≫ ともあります こちらのAI による概要では、クリノゾイサイトにもピンクのものがある ということになります 以下、専門家と思われる方々のサイトからです まず、コバさんという新潟県の石屋さんのお話が めちゃくちゃおもしろいです https://ameblo.jp/himekawakoba/entry-12039939689.html https://ameblo.jp/himekawakoba/entry-12164893338.html 【 糸魚川産の石なのですが正式な鉱物名は、クリノゾイサイトと言います よくピンク翡翠と謳って販売したりしてる方もいますが 糸魚川でピンクの翡翠はないとされています また、チューライトと紹介する方もいますが、チューライトでもありません 〔クリノゾイサイトとチューライトは組成式が違いますので ≒(近似するがイコールでない) ではないのです 難しい事書いてゴメン〕 ピンク色のクリノゾイサイトを糸魚川では何故か桃簾石と呼んでいます 】 【 糸魚川では桃簾石と呼ばれるピンク色の石 本当は、桃簾石(チューライト)でもないんだよ 私は個人で東京など、幾つかの分析機関で詳しく分析してもらった結果 正式名は、クリノゾイサイト(単斜灰簾石) 加工していても違いはすぐに分かるよ 糸魚川のこのピンクの石はめちゃくちゃ柔らかい石で研磨すると 溶けるように小さくなり、終いにゃなくなってしまうほどだよ 本物の桃簾石は硬いんだぞ ノルウェー産 桃簾石(チューライト) 比較的硬い 糸魚川産 単斜灰簾石(クリノゾイサイト) 超柔らかい 色味も本物の桃簾石(チューライト)は濃い個体が多い ちなみに桃簾石が青く発色したものはタンザナイトと呼ばれる 糸魚川でタンザナイトは見たことがない 糸魚川のこのピンクの石を孤軍奮闘し、これは桃簾石じゃない!と声を上げると 変人呼ばわりされる(´Д`;) 幾人かの翡翠商にも言ったが、笑われるだけで相手にもされない (°Д°;≡°Д°;) 翡翠商の一人が言った 「フォッサマグナミュージアム(FMM)で見てもらったら桃簾石と言われたからね」 なんと糸魚川の翡翠商のほとんどは FMMで無料サービスの目視鑑定を基準にしている 糸魚川の翡翠商のFMM信仰は厚い FMMに大したことのないヒスイを展示してもらったり 書籍監修の協力者としての名を連ねるのはいつも同じ人物 そして市からの感謝状の受理する 市の機関だし敵に回す訳にはいかないのだろうね 私はその逆で五月蠅いので糸魚川市に目の敵にされてるみたいだけどね 石の寄贈や寄託しようが私みたいな「旅の者」には御礼のひとつも言われない 資料として貸出した石はいまだに返却されない FMMに貸出した石が消える話は有名だよ こんなことばっか言うから嫌われるのか! フッ ( *`ω´) ちなみに私もこのピンクの石を FMMで無料で見てもらっらたら「桃簾石」と言われた そのまま有料分析をお願いした結果「ロディン岩」 という超アバウトな鑑別結果だった FMMに金を出してまで分析しなきゃよかったと後悔した 鉱物マニアでもない限りどうでもよい話なのだろうけど 売る側の翡翠商には理解だけはしてほしいのだが・・・・・ 言うだけ無駄・・・・・闇だな 糸魚川の翡翠商は皆が桃簾石と呼ぶから私も取引上 仕方なく同じ呼び方をしている・・・・・・】 とあります フォッサマグナミュージアムも闇が深い(笑) 緋山は、石屋さん(石を加工する職人さん)が一番、よく知っていると思います その根拠は、実際に、削って、磨いて、傷とっているからです (石の硬度は、ダイヤドカッターで削ったときの傷が 磨きでどれくらいの勢いでとれるかに尽きる) 但し、本石(この石)は、レジェンドが 「桃簾石に、石英が混じったものではないか」 と考えるほど、硬さはもつと思われます つぎに、宝石学会(日本)講演論文要旨 https://www.jstage.jst.go.jp/article/gsj/44/0/44_13/_article/-char/ja/ 【 市場で糸魚川産のピンク・ジェダイト(ひすい)として 販売されているものも見られたが 実際それらは、着色された処理石を除くと 翡翠ではなく、チューライトかクリノチューライトであった 文献ではこれらのピンク色の石について ピンクのゾイサイトであるチューライトとしているものもあれば ピンクのクリノゾイサイトであるクリノチューライトと 記載されているものも見られた そこで、市場で販売されている糸魚川近郊から産出したとされる ピンク色の石を5石ほどラマン分光や FT-IR の検査を行ったところ 1石はチューライトで、4石はクリノチューライトであった FT-IR では反射のスペクトルを計測すると ゾイサイトとクリノゾイサイトはかなり近いスペクトルだが 1046cm-1の付近のピークに違いがあり 今回のチューライト、クリノチューライトでも同様に違いが確認された また、直方晶系のゾイサイトと単斜晶系のクリノゾイサイトは 結晶系の違いによる分類であるが G. Funz(1992)によると、それはAl3+と置換したFe3+が多くなると クリノゾイサイトになると説明されていた (G. Funzについては、調べましたが分かりませんでした) 今回のサンプルは少ないながらも、蛍光 X 線による成分分析で Fe2O3 がチューライトのものでは1.17wt%であるのに対して クリノチューライトのものは 1.88~2.51wt%と違いが見られた 糸魚川近郊を産地とするピンクの翡翠は見つけられなかったが 天然の鉱物としてはチューライトやクリノチューライトが見られ それらがピンクの翡翠と勘違いされていることが確認された 】 デュモルチ石(デュモルチエライト) 横4×高さ(台込)9×奥3 172g AI による概要 デュモルチ石は、ケイ酸塩鉱物の一種で モース硬度は7.0~8.5とされています 水晶のモース硬度が7、トパーズが8、ダイヤモンドが10であることから 比較的硬い部類に入ります 翡翠は、翡翠の硬度は、モース硬度で6.5~7程度です 翡翠には、硬玉(ジェイダイト)は、モース硬度が6.5~7で 軟玉(ネフライト)は6~6.5です これは、ダイヤモンドの10に比べると低いですが 翡翠は靭性(じんせい)が非常に高く 衝撃に強いため、割れにくいという特徴があります コランダム コランダムは、酸化アルミニウムの結晶からなる鉱物で 鋼玉(こうぎょく)と呼ばれ、モース硬度はダイヤモンドに次ぐ9です 純粋な結晶は無色透明なのだそうですが 結晶に組みこまれる不純物により、ルビー(赤色) サファイア(青色など・赤色以外のもの)と呼ばれています 日本では、糸魚川以外でも、愛媛、富山、岐阜、奈良などに産出するようです しかし糸魚川産だけがすばぬけて高いのです 宝石になるような質ではないのにです・・・ やはりこれは糸魚川のブランド力と 川ずれ石を愛する日本人の心情からくるのでしょうか? いずれにしても、コン沢の青翡翠とともに、その希少性から高額な値がつく石です 横9.5×高さ3.5×奥7 390g 薄い黄緑の地に、青紫と、ピンクの入るコランダム キレイな石です フォッサマグナミュージアムで鑑定ずみとのことでした 横.5×高さ4×奥5 177g ヤフオクに出てくるコランダムがあまりに高いので ヒスイのお店 Kiyo Shop の川口清志さんに、探してもらい 入手した石で、こんな程度の石が3万5千円もしました(泣) 単結晶の証明とされる条線が全体にみられます 激レア コランダムを含む軟玉 この石は、七里さんより購入 なんでも鉱物、翡翠の世界では 五指に入るレジェンド、有名人で 土岐石の会の会長までつとめられた方が 所有していた石だとのことです そのレジェンドは80歳を越えてもいまだ山に採石に行っている といいます レジェンドによると、姫川で採取した変成岩 コランダムを含む透閃岩石(とうせんせきがん)ではないか とのことです AI による概要 透閃石岩は、透閃石を主成分とする変成岩の一種で、ネフライトとも呼ばれます 主にマグネシウムとカルシウムを含む透閃石からなり 鉄分が多いと緑閃石(アクチノライト)や、鉄緑閃石(フェロアクチノライト)に変化します 透閃石:ケイ酸塩鉱物で、角閃石グループに属します マグネシウム、カルシウム、ケイ素などを主成分とし、鉄分を少量含みます ネフライト:透閃石岩の中でも、特に結晶が細かく緻密なものを指すことが多いです 糸魚川のヒスイ(軟玉)は、このネフライトであることが多いです 透閃石岩の特徴:色は白っぽいものから緑色を帯びたものまであり 鉄分の含有量によって異なります また、光を当てると透き通る性質を持つものもあります 横18×高さ(台込)17.5×奥9 3600g レジェンドは、ウブ石にこだわりをもっていて 磨いた石は一石もないそうです 磨いた石をお土産にもって行ったりしたら 怒るくらい気骨のある方だといいます 一部、石友さんと交換した石はあっても 基本、全部が自採石 なので、信用に足る石と言えます レジェンドによるとサファイアとのことらしいのですが UVライト(紫外線ライト・ブラックライト)をあてると ルビー色に、蛍光します コランダムの数を数えてみると、つながっているものもあるので 正確には言えませんが、25個くらいみられます 翡翠? 碧玉? 横26×高さ(台込)27.5×奥19 およそ11㎏ この石は、大阪のリサイクルショップと思われる方からの ヤフオクを通しての購入です 【 詳細はわかりません 天然石ではありますが、何の石かもわかりません 左右の色が違い、山形になっております 汚れございます。磨けばもっときれいになると思います 】 とありました もちろん、樽磨きだからこそ、光の印影ができて チラチラ輝く (これを月水先生はチラリズムと表現) わけですから、まる磨きしたら意味ありません  ヤフオクの写真  ヤフオクの写真を見る限り 「なんだろ、日高翡翠かな?」 石友さん「でも黒のツブがないから」 「樽磨き好きだからとりあえず入札しておきます」 石友さん「石が届いたら見せてください」なんて話をして 産地不明の訳の分からないはふつう5千円とかで落ちるので 2万で入札しておいたのですが 結局、4万近くいきました  おそらく、糸魚川の翡翠かと思います ヤフオクの写真では、ほぼ完全な青ですが コン沢とか横川コバルトとかいった特定な翡翠以外 糸魚川の翡翠に青というのはでないので 写真では青だけど、深緑かな?と思ったのですが 青緑といった感じです 色の判断は色覚を通して、脳でするので 明るさや他の色との対比で、緑っぽく見えたり、青っぽく見えたりしますが 特定の翡翠以外で、糸魚川では最も青い緑かな? と思います 写真の赤玉の樽は、何十年に渡って蒐集してきた物品を 整理しながら終活に向けて出品 という東京の方からヤフオクを通して入手 両石が同日(赤が午前、青が午後)に届きました 緋山は5年も石から離れていたわけですが そのあいだに、どちらかがヤフオクに出品され売れてしまっていたら 両石が同日、緋山のもとに届くということはなかったわけですから 両石が5年を待って、緋山のもとで出会いたかったのかな? なんて思っていて 両者を兄弟の石、また夫婦の石としました その後、考察し直し、今は、ジャスパーだと思います 底にも、樽がかかっていますが 横の一部に磨かれていない部分がみられます   このむき出しの部分に、翡翠特有の結晶がみられません  これは金山谷の黒緑の翡翠をカットしたものですが  味の素のような結晶でギラギラしています それとこの石のうらは自然の川ずれですが こんな感じです  ジャスパー(碧玉)は、成分は水晶と同じ石英で 石英の結晶が微細で、肉眼では確認できないものなので 磨くとダイヤと同じ、金剛光沢を呈します これに対し翡翠は、蝋光沢と呼ばれ、磨いても、もやもやっとした感じなります そういうことから考えるとやはり、本石は、ジャスパーだと思います  ジャスパーだとすると、これだけの青というか緑の碧玉は 佐渡と出雲しかありません (この石には興部の特徴はない) そして、このような樽仕上げは 出雲メノウでは見ないことと 佐渡の石はたいがい石底に数字(番号)がかかれています そうしたことから佐渡の青であろう というのが、現時点での結論となっています

|