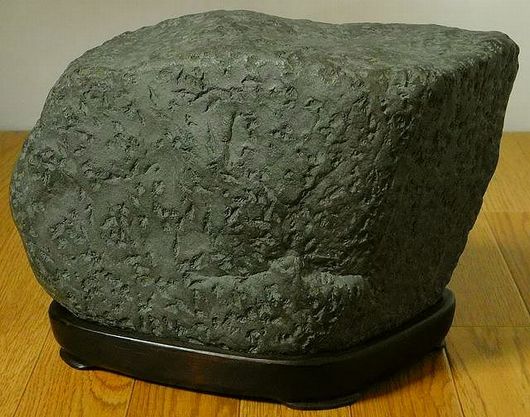

瀬田川石 水石界においては 瀬田川石は、加茂川石、佐治川石とならび 三大銘石とされています 加茂川石はともかく 瀬田と佐治はその名にふさわしい石と言えます とくに瀬田の石は、その種類の多さで抜きにでています そうした瀬田川石のなかでも 虎石、金梨地石、梨地真黒、蟹真黒 笹真黒 といったあたりが人気となっています このうち「蟹真黒」については 樹石社 の水石用語集に 瀬田川石の一種。変成作用をうけたホルンフェルスの石肌に 恰(あたか)も、蟹のハサミのちぎれたあとのような紋様があらわれているので この名があるのだろう 長野の奈良井川や東京の多摩川などからも、産出する とあります つまり紋様が、蟹のハサミのような形が名前の由来だというわけです  転写 なおこの用語集について 『趣味の水石入門』村田圭司著・昭和56年・樹石社刊の「水石用語辞典」 を元に一部変更して掲載しています とあります しかし、私の知る水石業者の2人までもが 〔蟹が歩いた跡ような紋様が出ている〕から 「蟹真黒」と呼ぶ と言っていました この2人は、愛知県の菊花石・水石専門業者 天勝庵の渡辺さんと 茨城県結城市の水石業者 株木さんです つまり東西にわたって広く 〔蟹が歩いた跡ような紋様が出ている〕から 「蟹真黒」と呼ぶという考えも 浸透していたということになるわけです  転写 蟹が歩いた跡のような紋様が出ている石とは こんな感じのものかと思われます 紋が深く掘られて出ています なお最初の写真の石は「笹真黒」とも呼ばれることもあり 本来は、こちらが、蟹真黒だったのかもしれません  転写 また、この写真のような 蟹ハサミ紋様のうち、細長くて幅のないものを 「笹葉」と呼んでいた可能性も考えられます さらに、これは梨地との混同かと思われますが 〔蟹が泡を吹いたような梨の肌がみられる〕ことから、蟹真黒と呼ぶ という話も聞いたことがあります  写真は、栃木県 小口川(那珂川水系)の石 小口川では、瀬田川の蟹真黒と区別のつかない硬質の石が揚がります  小口川では、瀬田の虎と梨が合体したような石も揚がります 北関東Ⅰ 小口川石 「梨地」については 樹石社 の水石用語集に 真黒の石面に恰も梨の地のようにボツボツと小さな穴が無数にあいている状態をいう これはホルンフェルスの面から菫青石(きんせいせき)がぬけでた穴だといわれている 瀬田川の梨地真黒石がもっとも有名だが 多摩川、奈良井川、笛吹川など、各地からも産する とあります 他にも、犀川(さいかわ・長野県)、田光川(たびかがわ・三重県) 庄内川(岐阜県・愛知県)、姉川(滋賀県) などでも 質の良い梨地真黒は揚がるようです ホルンフェルスとは接触変成岩の代表です 接触変成岩とは、熱変成岩ともいい マグマの熱によって既存の岩石が変成したものです この温度は通常500~600℃位だそうです 岩石をつくっている鉱物の粒の大きさ(粗さ)や形 また粒の組み合わさりかたなどといった組織は 火成岩や堆積岩、それぞれに特徴があります 変成岩もそれらとは違った独特の組織をもっています 接触変成岩を顕微鏡で見ると 鉱物の細かい粒が、石畳の道のようにしっかりと組み合わさっています そして、動物の角のように、緻密で硬くなっています このような、緻密で硬い接触変成岩をホルンフェルスといいます ホルンフェルスとは、ドイツ語で「角の石」という意味です 泥岩(泥が堆積して固まってできた堆積岩の一種)から 変わってできたホルンフェルスは特に泥質ホルンフェルスと呼ばれます  山口県萩市須佐にある ホルンフェルス大断層 転写 高校生のとき、青春18きっぷ 〔当時は、5枚綴り、そのうちの1枚が2日有効券で、1万円でした〕 を2組つかい 夏休みに、12日間の西日本一周 野宿旅行を計画し 萩・津和野とともにホルンフェルス大断層を訪れた思い出があります そのさい須佐駅の待合室で一夜を明かすことを 駅長さんが許してくだい 早朝、ホルンフェルス大断層を観て、感激したのを思い出します 菫青石とは、ケイ酸塩鉱物の一種で 渡良瀬川の桜石の学名は 菫青石フォルンフェルスといいます なので、瀬田川の梨地真黒や蟹真黒は、渡良瀬川の桜石と同種と言えますね  渡良瀬川の桜石(川ズレ) 梨地よりむしろ 蟹真黒に似ているようですが・・・ 渡良瀬川の桜石 これも渡良瀬川の桜石(川ズレ)です 以前、所有していた石ですが、より蟹真黒に近いですね 以上のことを踏まえて 私のホームページにおいては 蟹のハサミ(笹の葉)のような形の紋様のみられるものを「蟹真黒」 その紋様が茶っぽい緑ものを「笹真黒」 として掲載しました 但し、茶っぽい緑の紋様を 「金蟹」とか「金笹」と呼んでいる記事もみられるので あくまで私のサイトでの便宜上の分類 ということを前提としておきます なお、古い水石の本に 瀬田川の「金真黒石」(かねまぐろいし)というのがあったので調べると 瀬田に限らず、硬質で叩くとキーンという金属音を発する真黒石をいうようです ただ主として瀬田川産の硬質な真黒石をこのように称していたらしいです クリックすると写真が拡大表示されます 蟹真黒石 横30×高さ(台込)6.5×奥11 1670g この石は、長崎県の水石業者 佳石庵の中路さんからいただきました もちろん、底も含めて自然ということです じつに上品!! 気品のあり、手にしたときは感激しました ただ、ここまで姿がいいと どこかいじくってあるんではないか? と疑いをもたずにはおれません 長野の月水苑の月水先生のお話では 世に出ている天下の名石の99%以上が多かれ少なかれ手が入っている 自採の石以外、本当にウブなのか証明することは不可能 与十郎石(加工石)の名人 有澤氏などは、全く加工跡を残さなかった ということを思えば 「怪しい」で、加工跡がはっきりしない。わからない のなら それはそれで自然石と思って楽しめばいいと思うのですが・・ 蟹真黒石 横28×高さ(台込)11×奥11 2.9㎏ 横28×高さ(台込)11×奥11 2.9㎏ 蟹真黒石 横15.5×高さ(台込)12×奥10 1292g この石も、長崎県の水石業者 佳石庵の中路さんからいただきました 笹真黒石 横10×高さ(台込)19×奥6.5 1071g この石は、著名な石の収集家であった 静岡県在住の一刻爺さんこと 田旗さん(故人)のもとに行ってゆずってもらったものです 梨地真黒石 横23×高さ(台込)15.5×奥6.5 2086g  この石は、硬質で擦れがよく 叩くと清音を発します まさに、梨地の「真黒」と呼ぶに相応しい石質です 浮山もオシャレなのでいくつかは持ちたい景です 菊花石・水石専門業者 天勝庵の渡辺さんよりいただきました 渡辺さんは、水石収集も長年なさっていたので ヤフオクに出品をはじめた当初は、かなりいいモノを出していました 長年、収集してきたコレクションを出していたわけです 金真黒石 (かねまぐろいし) 横32.5×高さ(台込)19×奥5 およそ3.5㎏ この石も、菊花石・水石専門業者 天勝庵の渡辺さんよりいただきました 真黒の一枚岩で山形にみられる こうした石はなかなかあるものではありません もともと硬質の梨地石で、川で擦れて梨地が削られた感じです 梨地の痕跡がみられます それとラメ(雲母)もみられます ちりめん肌 横28×高さ7×奥14 3㎏強 この肌のよい石は、ヤフオクなんかでは 梨地石として、出品されることが多いですが 梨地よりも、ちりめん肌というべきでしょう 瀬田の石の中では、一番、肌に味わいがあります 質も硬質です ちりめん肌 横21×高さ(台込)8×奥12 1379g この石は、正確には、宇治川石として購入しました 瀬田川が宇治川と名前を変えるので 同じ石です 瀬田川は、京都府境までの約15kmをいい それ以降、宇治川(25km)、淀川となって大阪湾に注ぎます 宇治川が、大阪・京都府境付近で、木津川、桂川を合せて淀川となります 淀川の長さ(瀬田川・宇治川を含めた)は75kmです    日本200名山 以東岳(いとうだけ・1722m)から望む 朝日連峰(山形県と新潟県の県境)の主峰 大朝日岳(おおあさひだけ・日本100名山。1871m) 転写 写真中央奥の尖峰が大朝日です 山でも登ったことのない人だと なかなか この石の特質性に気づくには 至らないかも知れませんが この石は、稜線の美しさが際立っています 初めて写真でこの石を見たときに まず、頭に浮かんだのが 以東岳から望む 朝日連峰の主峰 大朝日岳へと至る稜線です 大朝日岳、以東岳、ともに登頂していますが 以東岳からの景色は、ガスで見れず この風景は、私の憧れの景色としてずっとあったわけです なお、実際の石は、写真で想像したより平たくなく 山に高さがありましたが・・・  日本200名山 以東岳 転写  大鳥池 転写 以東岳の山麓にある大鳥池は 幻の巨大魚 タキタロウが棲むことで知られます ウキペディアによると タキタロウは体長が2メートルから3メートルともいわれるが 捕獲例が非常に少ないので詳細は不明である しかし、過去に何度も大型魚がこの大鳥池で目撃されており 何らかの大型魚が存在するものと考えられている とあり 漫画「釣りキチ三平」でも 「O池の滝太郎」として登場しています  大鳥池 転写 「池」とあるが、実際は、湖で 最大水深は68mもある ちりめん肌系 横32.5×高さ(台込)5×奥11 1572g 底(自然) 上の2つのちりめん肌とは、若干違うようにも感じます 上の2つほどではありませんが、肌質に味があり なんといっても景が優れています 質も指ではじくと、カンと響きます 全くの自然石ということでしたが 手前やや怪しい箇所があります しかしこの程度は想定内、自然で通ります 梨地真黒 (裏の所々、ちりめん肌) 横40.5×高さ(台込)18.5×奥11 およそ10㎏ 山形風の抽象石で 瀬田の梨地石の中では 最も質のよいタイプです まさに、≪梨地真黒≫と呼ぶにふさわしい石質です 裏もみごと!! 左上は、所々ちりめん肌に近い部分が見られます 瀬田の最高質の梨地真黒と 瀬田で最も味わいのあるちりめん肌 この2つは別の系統の石だと思っていましたが この石の表裏をみて 梨地とちりめんは擦れ方の違いによって できると想像できます 横37.5×高さ(台込)13×奥9 およそ3.5㎏  瀬田の梨地のウブとして、落札しています

|