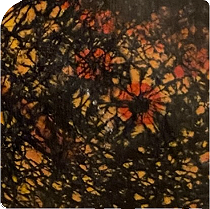

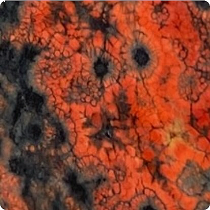

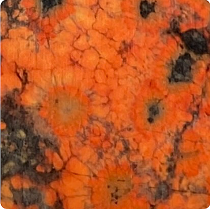

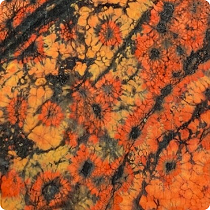

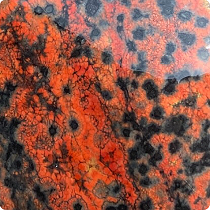

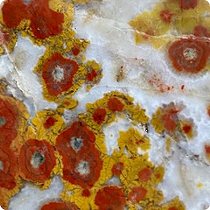

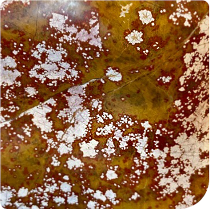

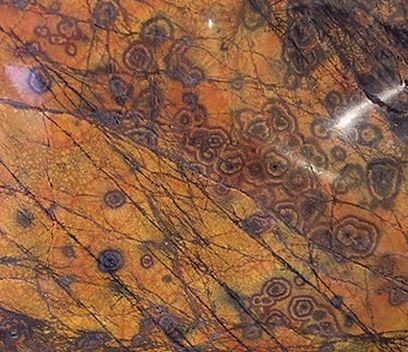

.jpg) 桜石の花 ふつうの桜石は、芯が白(斑)、芯の周りが赤、花弁が黄色(黄色はつながる) 夜桜は、芯が黒、芯の周りが赤、花弁が黄色 です 花を細かく分類すると スタンダードの他に、赤桜、黄桜、寒桜・紅葉(もみじ・レア種) ひまわり、メノウ桜、みかん、柿赤(超レア種) 三重(みえ・超レア種)、薄墨(うすずみ・超レア種) など に分けることができるそうです  クリックすると拡大表示されます 多重芯、同心円状の芯をもつ 花弁も確認できる 三 重桜 クリックすると拡大表示されます 柿 赤 以下、クリックすると拡大表示されます

もみじ 三色咲き クリックすると拡大表示されます 薄墨 (薄紫~ピンク系の花・超レア種) 麗花 傑作 クリックすると拡大表示されます 月華輪 傑作 クリックすると拡大表示されます 梅園 傑作 クリックすると拡大表示されます メノウ花 レア種 この花は「王林」で、メノウ花ではないです クリックすると拡大表示されます これが、メノウ花 夜桜のメノウ花 超レア種 白のメノウ花が連なる クリックすると拡大表示されます 昼間の桜の大輪の「ひまわり」 超レア種  根尾桜石の会 公式キャラクター 今回、七里会長とともに、根尾桜石の会における 後世に残すべく文化事業として 桜石の各花に名前を付けることができました (緋山は9つ付けましたが、会長の付けたものの方が粋です) それを記念して、日本の石では「初」となる 公式キャラクターができた とのことので 掲載しておきます  左が、昼間の桜石のキャラクターの陽(ひなた) 右が、夜桜石のキャラクターの月 【 背景は、東谷川上流、白木山直下 】 古い本の桜石を考察

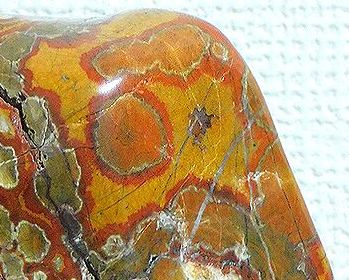

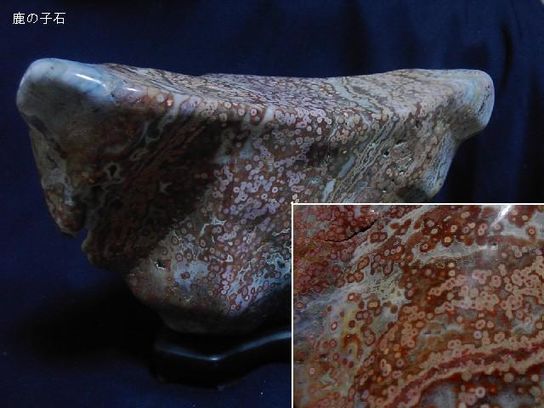

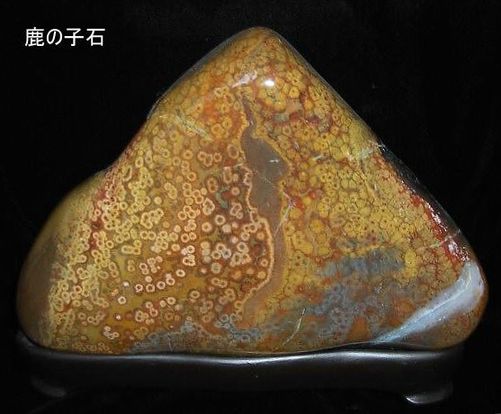

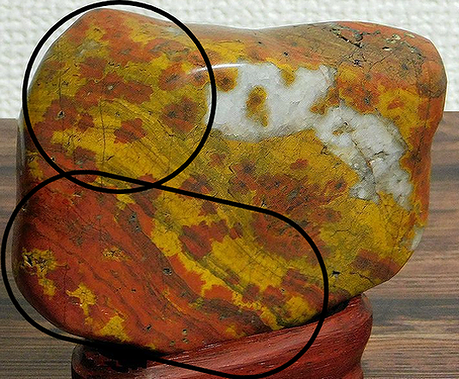

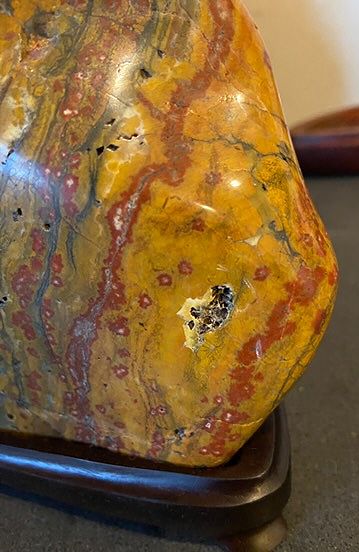

メノウ化された 焔桜 (ほむらざくら) 横8×高さ(台込)10.5×奥5 415g 台座の材は、黒檀です  もみじきました!(2個目) 銘「まほろばのもみじ」 1.5cmの超特大のもみじ花 もみじの花の特徴は 花弁がツノっぽくなることです 横6.5×高さ(台込)9.5×奥4 237g 裏 桃色の地の桜石は、七里さんも初めてのことです 台座の材は、パドックです (色の塗りはなし) パドックについては 【 アフリカ産の熱帯広葉樹(マメ科)で、鮮やかな赤色が特徴の木材です 家具、楽器、床材など様々な用途に利用されます 経年により、少しずつ渋みのある赤褐色へと変化していき 趣のある雰囲気となります 】 とあります もみじきました!(3個目) 銘「もみじ狩り」 白の部分はメノウ質です 写真では、剥がれている(凹凸がある)ように 見えますが平ら(滑らか)です 横12×高さ(台込)8×奥4 473g 台座の材は、黒檀です 石全体のメノウ化が進んでいて 質の良く、ツヤツヤしていて 光の反射がよいです この石は、緋山のために、もみじを出したいと 七里さんが試行錯誤しながら10日くらいかけて 仕上げた石です 石の職人さんといっても、ふつう(翡翠や佐渡)は、石を切って 削って形をつくり、磨くという感じで仕上げます 菊花石の場合、花足の先から中へ追って行って 花をだす「花出し」という作業をします 桜石の場合、花が小さいので、みな、表面を磨いて仕上げるだけですが 七里さんの場合、菊花石同様、一輪、一輪「花出し」をしています 桜石で、花出しをする人なんて七里さんだけですよ やりすぎると花がなくなってしまうので どこまで攻めればベストかを見極めることが大事です この石の場合、 10日くらいかけたといっても 他の石も作りながらだそすですが 仕上げたのに「なんか気に入らない」 「もうちょっといじってみよう」の繰り返しで ようやく完成させたそうです 上の「まほろばのもみじ」もそうですが こうした石は、鑑賞する側も よほど、桜石を極めていないと分からないかもしれませんが (というか現時点で分かるのは、七里さんと緋山だけでしょう) こうして緋山が解説をつけることで なぜ、この石が価値的なのかが理解できるかと思います 銘「瑞兆」 横17.5×高さ(台込)13×奥4.5 1023g 台座の材は、本紫檀です 左の肩は、自然のままで まったく磨いてないそうです この石は、メノウに近く 五城目と並べておいても 見劣りしません 水に濡らしているように見えますが 濡らしていません 裏は、赤が多いです この石は、上の2つとは違い 万人受けする石で 名石です オーソドックスのタイプの昼の桜で これだけ美しい石はなかなかないです やはり、「麗華」(こげ茶の母岩に鮮やかな赤花)が 入るといいですね オーソドックスのタ昼の桜石としては 10年くらい前? 天然石大好きの水谷さんより 無理矢理的に譲っていただいた桜石 横11×高さ(台込)15×奥3.5 1143g 緋山のコレクションの中では、この石と双璧をなします  それと桜石が、佐渡、五城目、またメノウや翡翠なんかと 決定的に違うのは、層状になっているということです なので七里さんの手によって 色々な表情の石に生まれ変わることができる ということなのです 例えば、この石を横や斜めに切れば たくさんの層の石となるし 縦に切れば、黄色の石、赤の石、茶色の石、オレンジの石 となるわけです なので、収集する緋山としては 「これも桜石なの?」というのが次々でてきて楽しいですし 石職人の七里さんとして、仕立てるのに これ以上に面白い石はない のだと思います こんなことやっている人って 日本の鑑賞石の歴史上 というか、世界の鑑賞石の歴史上 いましたか? メノウのように石を染めるとかいったレベルの話ではないですからね 完全、自然石の景色をつくっていくわけでから また、翡翠なんかだど、ラベンダーの濃い部分が入るように 勾玉にするとかいった程度の話ですが 七里さんの桜石は、石から景色をひねり出していくのです 石に眠っている情景を出現させていくわけです 赤倉山「御殿桜」 横13×高さ(台込)15×奥7 1677g 台座の材は、ブラックウォールナットです 赤倉山で採れる御殿桜と呼ばれる石です (この石がもともと地元の愛石家が、御殿桜と呼んでいた石) 御殿桜の原石は、まだ現地に現存するものの 風化しまくったものしかない 磨けるようなものは存在しないそうです 水谷さんからいただいたこの石 仙人さんからいただいたこの石 (土岐の紋石に掲載) 七里さんからいただいたこの2石も 赤倉の≪御殿桜≫です 基本、根尾の(白木の)桜石は、層状構造の石なので 七里さんから言わせると、赤倉の御殿桜は 本来、孔雀石に入るということです 但し、【 夜桜は層状になっているものもあります その場合、花は小さいのが多いです ひまわりタイプや、大花は層状になっていません 】 ということでした もみじきました!(4個目) 銘「幽韻」 横11×高さ(台込)6.5×奥3.5 226g 台座の材は、紫檀です 白の部分が、観世音菩薩に見えます (肩に猫みたいなリスみたいなのがのっている) それと、桜石の中芯は、ふつう白ですが この石では、赤なのも珍しい  七里さんは、赤丸の2点を龍の目と見て 龍と観音としています 龍の顔は、身体をねじって右方向を向いています しかし、これは仮台ですが 立てた方が、景色がよいので 七里さんに台座をつくってもらいます 裏 側 台座より石をズラしています 裏には、小さいですが鮮やかな赤のもみじが見られます 使っていないちょうどいい台座がありました 台座の材は、紫檀で本紫檀とともに最高とされる ホンジュラスローズウッドです 縦の台座完成 高さ11センチ(台込) 台座の材は、黒檀です 昼桜の「ひまわり」 横8×高さ(台込)6.5×奥4 201g 台座の材は、紫檀です 裏 側 オレンジの中芯、周りが赤の珍しいタイプのひまわりです  この石は、以前、七里さんが販売したものです このタイプ(全体が黄色いひまわり)の石が欲しいと頼んだところ 今回の石を磨き出してくださいました 別格の桜石 銘「斑鳩」(いかるが) 横10.5×高さ(台込)14.5×奥4.5 900g 台座の材は、本紫檀 赤のもみじも見られます 裏 側 この石は、かなりメノウ化が進んでいてツヤがよく 左に、赤を芯に黄色の花弁の大輪がみられます 左肩の黄色がとても綺麗で (佐渡黄玉でもここまでの色は見ない) 赤が鮮やかで、透明感があります 中央から左下方向に走る赤い線はやや紫がかって見えます 右は、ひまわりの花ですが、黒と白の2種の中芯に 周りはチョコレートという新種です さらに右の端っこには、柿赤の母岩が混じっています (裏側の左端にも柿赤の母岩が確認できる)    これらは、小田切錦石研究所さんが かつて販売した 津軽錦石で一番人気の「鹿の子」です どれも素晴らしい一級品の鹿の子で このレベルだと、入手はほぽ不可能だと思います とは言え、本石(今回、入手した桜石)と比較すると 本石には敵わないでしょう 最初の鹿の子は、色彩はいいですが 玉が小さいし、玉つながってしまっています あとの2石も、本石に比較すると 色彩的な面白さに欠けるのではないでしょうか それと桜石と鹿の子の最大の違いは 鹿の子の玉は、花にならないことです また、この石をはじめ 最近、七里さんが仕上げた石は 七里さんが師匠と仰ぐ方から、入手した原石を加工したものだそうです この人は、石の加工は、趣味程度しかしないそうですが なぜ、この人が師匠であるかというと 誰よりも早く桜石の良さに気づき拾っていたからだと言います この本は、ワコー菊花石センター 若森孝基 1974年(昭和49) 限定1000部出版 価格 2万円 とありますが この時代(今から50年くらい前)は、菊花石が一大ブームで ゴールドラッシュのように みなが菊花石を拾いに行っていて 桜石に注目する人などいなかったわけです 七里さんの師匠は、その時代から 桜石を拾ってきたので 他では、見たことのない原石をもっているらしいです また、基本、石を売る(手放す)人ではないそうですが 老年期に入り、断捨離というか コレクションの整理から、七里さんには譲ってくださるようです 本石も30年、40年前に拾われたものではないか とのことです 銘「竜田川」 横8.5×高さ(台込)11×奥4 508g 下半分は、夜桜で 芯が黒いです 台座の材は、紫檀で本紫檀とともに最高とされる ホンジュラスローズウッドです  裏 側 裏の方が、赤花が鮮やかなのですが 石英の部分が「悪魔」のように見えてしまいます  横に飾って、この方向から見ると マルで囲った部分に流れができ より景色がよくなります  仮台です

しかし、やはり石英の部分がなにかに見え気になります

なので、この石は、正面一択になるかと思います もみじきました!(5個目) 銘「照る山」 横8.5×高さ(台込)7.5×奥3 267g 台座の材は、紫檀(ローズウッド)の一種 パリサンダーです 裏 この石は、七里さんもはじめての 白のふちどり赤花の桜石です ほぼ完全にメノウ化しています  こっらは、白のふちどりの黄花 傑作のもみじ!(もみじ6個目) 銘「秋麗」 石友さんからこんなメッセージをいただきました 最近の七里さんの桜石は神がかって素晴らしいですね 横11.5×高さ(台込)14.5×奥4 900g 台座の材は、本紫檀です 右の肩あたりから下への流れは 通常の桜石の黄色よりもクリーム色がかっていて ここもこの石の見どころです 裏 門司梅花に通じる空間の美があります 横13×高さ(台込)11.5×奥4 900g 台座の材は、紫檀です 横の台座は、もみじを見るための台座と言えます 裏 七里さん撮影  原 石  水を濡らした状態

仕上げ前  .jpg)    クリックすると拡大表示されます 七里さん音声 もみじの樋(ひ・層)について 大振りのもみじ満開 (もみじ7個目) 銘「剣山(つるぎさん)の舞」  台座の材は、黒檀です  縦の台座は、4つの見どころが見れるように 緋山が角度を決めて 七里さんに、つけてもらいました 今回、縦の台座を入れ忘れて発送した とのことなので 次回、台座が届き次第、撮影します 以下の横の台座は この石の一番の見どころである 赤の領域を、目立たせるためにつくっていただいた台座です 横21.5×高さ(台込)22×奥8.5 6㎏ 台座の材は、ニューギニア ウォールナットです 裏 かなり、作るのに、難度の高い台座です 縦の台座 到着 横20×高さ(台込)27×奥9 台座の材は、黒檀です 裏 銘「高天原」(たかまがはら) 横12×高さ(台込)18.5×奥6 1385g 裏  表と裏で、台座を2つ作っていただきました 台座の材は、本紫檀です お問い合わせ 七姫の石 七里 正貴 090-1479-6915 gifu.meiseki@gmail.com インスタグラム 七姫の石 心を元気にする鑑賞石職人 (@nanahime7777) 七姫の石 七里コレクション①へ

|