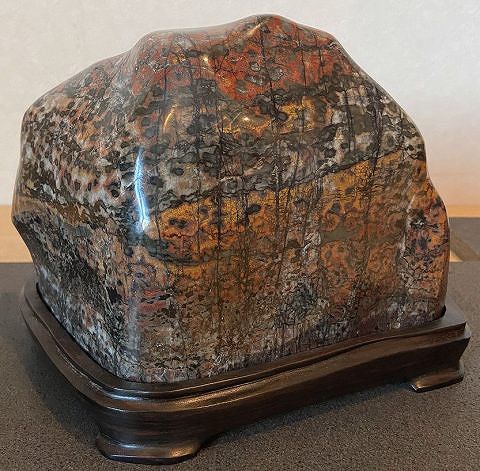

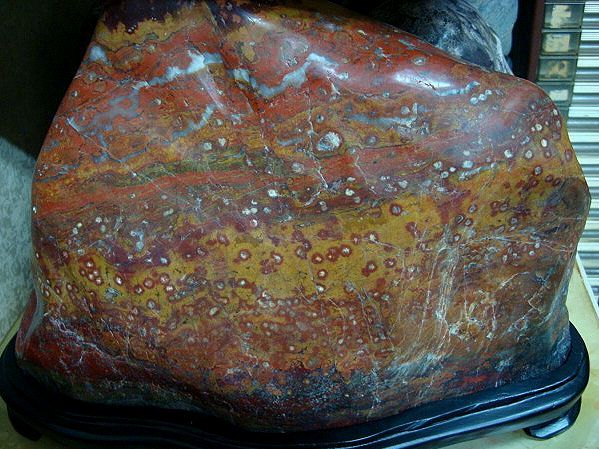

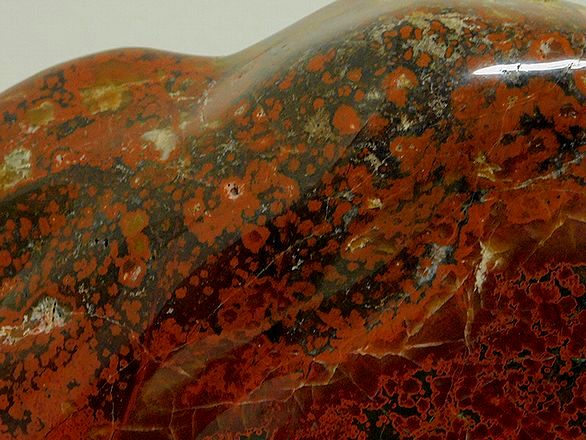

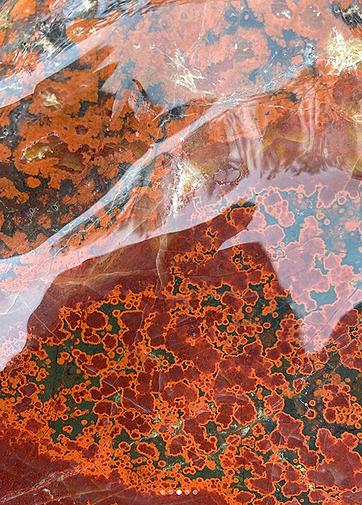

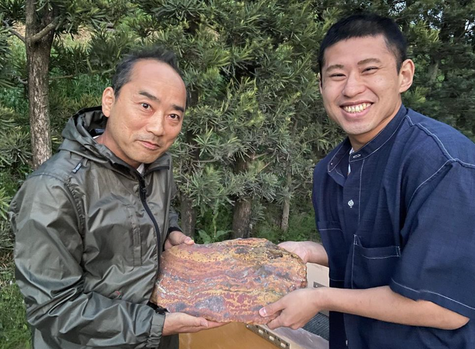

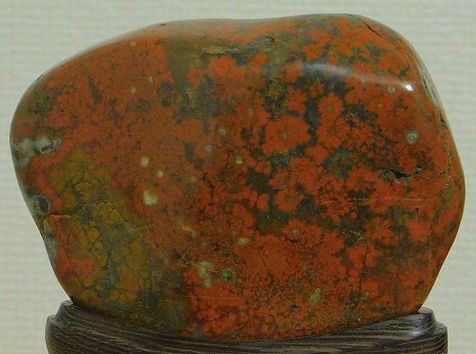

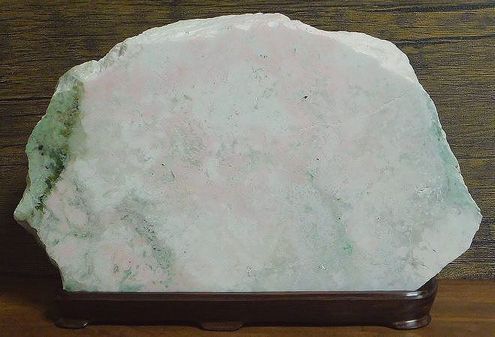

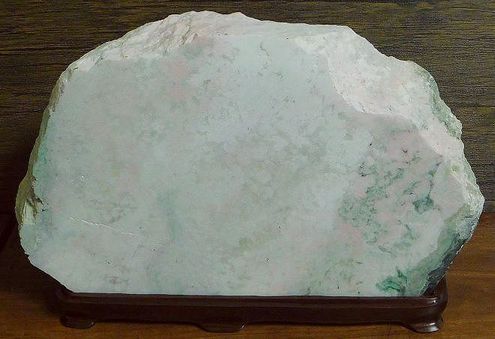

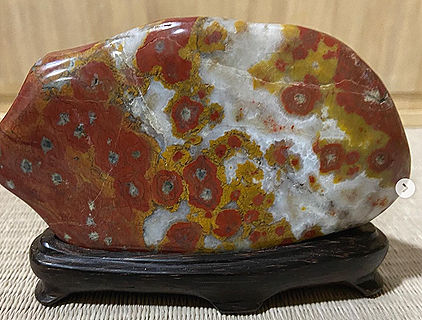

先日、貝沼喜久男 更紗花瓶保存会 会長 七里さんに 金生山と、金生山化石館を案内してもらいましたが https://ishitetu.sakura.ne.jp/shimasarasa.html そのさい、七里会長から「桜石を世界に広めたい」という話がありました 桜石の長所を述べておくと、菊花石や孔雀石と比べると、石が硬いことです なので、ロウ引きをしなくても、宝石質の艶がでます 一級品の桜石を、ブログに紹介し、最初に世に広めたのが 満天菊の川合さんや、天然石大好きの水谷さん あるいは白山紋石庵の山下さんなどの趣味人でしょう 彼らは、桜石の原石を拾ってきて仕上げて楽しんできた人たちで 緋山は、彼らから一級品の桜石入手して、一括してサイトに載せて さらに広く紹介しただけです その後、貝沼喜久男 更紗花瓶保存会 の会長である 七里さんが、毎日のように、桜石を原石を拾ってきて 磨いて、仕上げて、世に広めたということになります 近年では、欧米の方からのニーズが高くなっているそうです 桜石を世界に知らしめ、弘めていく意味においても 七里さんの文化的貢献は大きいと感じます 天然石大好きの水谷さんより 無理矢理的に譲っていただいた桜石 白山紋石庵の山下さんより入手した桜石 白梅を思わせます 白山紋石庵の山下さんより入手 オレンジ色の花が見られます 天然石大好きの水谷さんより入手 赤花の桜が素晴らしい  白山紋石庵の山下さんより入手 16㎏あります 山下さんの撮影 (実物は写真ほど、黄色が鮮やかではない) 夜桜石  基本的な「夜桜」は、花の芯が黒いものです この石は、満天菊の川合さんより入手しています 白山紋石庵の山下さんより入手 白山紋石庵の山下さんより入手 この石は、花の芯が黒くないので 芯の分類からいくと夜桜でないのかも知れません 「夜桜」 白山紋石庵の山下さんより入手 3.5㎏ 以下、七里さんからきた石です クリックすると拡大表示されます 桜 石 (白木産) 横19×高さ(台込)18.5×奥6 2257g 斑がしっかり残っていて、流れのある景色となっています 白の斑が、白花になっているものも多い 台座はタガヤサンで、模様にも趣向を凝らしています タガヤサンは、見た目柔らかそうですが 漢字で「鉄刀木」(たがやさん・てっとうぼく)と書かれるように 鉄の刀(かたな)のように堅く、重たい木です 裏側の景色もそんなに劣りません 興味深い話として 桜石を拾って、磨いている趣味人、好事家の人たちでも 菊花石のように花出しまでするのは、七里さんだけなのだそうです 花出しというのは、花足(花びら)の先から、中心(花の芯)にむかって 追って(削って)いく作業です このとき、芯にあたらないときは、芯がないことが分かるそうです いずれにしても、原石を割って、表面を磨くといった 通常の磨きでなく、細かい花の1つ1つ、花だしをしているので 磨きに、菊花石の2倍、3倍かかるというのです ≪花足(花びら)の先から、中心(花の芯)にむかって 追って(削って)いく作業≫ というのに説明を加えておきます  この石は、黄金系の川ズレ菊花石ですが 七里さんによると「中は、花まるけ」 〔花(菊)がいっぱい詰まっている〕といいます 確かに裏側には、花がたくさんみられます  では、七里さんはなぜ、表を見て 花が中に詰まっていると分かったのでしょうか? それは花足がたくさん見られるからです  丸いのが全部、花足です   丸いは全部、菊の花弁を金太郎飴をカットするように 横切りされた部分なわけです なので、これ(花足)を中へと追っていくと 花が現れてくるそうです 七里さんの音声 花出しについて 佐渡の石の最後の磨き職人 高野さん(現在70歳くらい)のお話では 丸磨きするときでも、原石を1週間くらいタル磨きし (タンクローリーのような機械に、同じ硬さの小さな石と入れて、転がして磨く) それから手でみがいていくということです そうしたことから考えると、七里さんが いかに手間をかけて仕上げているかが分かると思います また、台座も素晴らしいです 紫檀、黒檀、タガヤサンなどといった銘木を 惜しみなく使った 七里さん自身の制作です これらの木を使った台座は、天然の色で 塗りはしません 関東では、亡くなられましたが、桐生の小黒さんという 水石の台座づくりの名人がいました 古谷石なんかの台座だと彫刻したりして 豪華なのですが、ややもすると主役の石が台座に負けてしまいます 小黒さんの台座はシンプルなのですが どことなく上品、繊細で、玄人好みなのです 七里さんの台座も、すっきりとして美しく 小黒風です もちろん、水石の台座は底切りしない でこぼこした石を ぴったり合わせるのに対し、美石は底切りするので そうしたレベルの差はありますが めちゃくちゃ、心をこめて作られているのがわかります こんな素敵な台座にいれていたら 石は幸せでしょうけど 商売として考えたら「儲けがないでしょ」と思ってしまいます 孔雀石 (大須産) 横16×高さ(台込)12.5×奥10 2061g フラッシュ撮影 下の石↓は、以前、天然石大好きの水谷さんに頼み込んで 譲ってもらいましたが、この石と同じ質です 大須の孔雀でも、鮮やかな赤の入り 硬質で稀少な石です 石全体がほぼメノウ化しています 横11.5×高さ(台込)14.5×奥6 1071g フラッシュ撮影 孔雀石 (大須産) 横11.5×高さ(台込)10.5×奥5.5 600g 緑の母岩に、ピンクと赤のメノウが噛んでいて とても綺麗です 孔雀石 (大須産) 横11.5×高さ(台込)13×奥5 928g  この石は、上の石と同じ石よりつくられた つがいの石で、上部がメノウ化されています こちらの方が目方があるので、オスでしょうか・・・ 一般的な大須の孔雀(青)は、柔らかい石ですが この石は一部メノウになるほど硬質です 雷光石 (白木産) 横7×高さ(台込)10.5×奥3 315g 台座はタガヤサン、木目を活かしていて素敵です 模様が、赤龍や、火の鳥に見えます この石は、白木産ということですが 雷光の場合、白木の山でも、大須(赤倉山)でも採れ どちらの雷光も、見た目はほとんど一緒なんだそうです 鳳凰と赤龍 左はヤフオクで落札した石で鳳凰に見立てられます  赤龍と赤麒麟(鳳凰の裏側) 桜 石 (白木産) 横11×高さ(台込)10.5×奥3 517g 綺麗な赤の小花が咲き誇る可愛い石です ピンクは、白山紋石(小花) 夜桜石 (白木産) 横14×高さ(台込)11×奥10 2033g この夜桜石は、七里さんをして 「これ以上に美しい夜桜はないし、これからもでないと思うよ」 と言わしめた石です 今まで見てきた夜桜とは、≪照り≫がぜんぜん違います なお、台座も堅てくよい木を使って作られてはいますが 七里さんが、桜石の探石をはじめて、最初の頃に拾った石なので この石の台座だけは 紫檀、黒檀、タガヤサンではなく 塗りもしているとのことでした 右は、裏側 「なんでこんなに艶が出ているのか?」を聞いてみたところ 「他の人たちの磨きは乾式ではないのか? 自分(七里さん)は、水をかけながら磨いているので 石にダメージが加わらない」ということでした 夜桜石 (白木産) 横8×高さ(台込)15.5×奥10.5 1349g 台座は、タガヤサンを使っています この夜桜石は、七里さんをして 「これ以上に花の大きな夜桜はないし、まずでないと思うよ」 と言わしめた石です 水石愛好家の緋山としては、上の石より好みです また、こうも飾りたいので 七里さんに台座をもう一つ作ってもらうよう依頼しました 芯が黒、その周囲が赤、そして花弁が黄色 という夜桜の基本の花が咲いていて 夜桜の手本となる石でもあるのです それから七里さんによると、「夜桜」という名前は 岐阜の一石庵という菊花石を売るお店のご主人が 付けたのではないか 違うのかもしれませんが ということでした 埋蔵量がふつうの桜石の1/10にみたず しかも、よほど桜石を知らないと拾ってこれないといいます それは、熟練していないと 水でぬれていないと夜桜の母岩かどうかわからないし ふつう雨の日に山に採石にいくことはない からだといいます 素敵な台座が完成しました   黒檀の模様が素敵です 今回、錦紅石と菊花石を含めて、台座を3つ作ってもらいましたが (材はおまかせで) 黒檀の台座は本石だけで、あとはタガヤサンでした メノウ化した雷光石に、桜が咲く稀少石 (白木産) 横22×高さ(台込)14.5×奥7 2947g この石は、変化をつけて磨いているので より景色がよいし、あきがきませんね 谷があるように見えます 黒檀の台座が素晴らしい 黄色のメノウが混じっています  ふつうの岐阜の雷光石は、チャートのような茶っぽい石に 紅加茂に似た模様の入るのですが  この雷光石は 完全にメノウ化しています  七里さんによると、このような石の母岩は 夜桜の母岩を掘り下げていくと、ときおり出てくるそうですが このような観賞石になる石はもう出てこないのではないか とのことです 七里さんのインスタから    以上、原石    クリックすると拡大表示されます      黒檀は、紫檀と比べものにならないほど値段が高いですし なかなか入手しずらい木となっています おまけに、鉄の刀(かたな)のように堅く、重たい 鉄刀木(タガヤサン)以上に、堅い 要は、加工しずらいといいます と書きましたが、七里さんから 本石の台は、紫檀です というお話をいただきました 但し、紫檀の中でも特別の紫檀で、見た目は 黒檀に似ていて、黒檀以上に高価な紫檀なんだそうです 寒桜について 緋山が、まだ高道万石堂さんとかから 桜石を買っていたころですから 10年以上前になるかもしれません ネットですごい桜石の画像を見て、度肝を抜かれて 画像を、ずっと保存していました その画像の石がこれです  画像を七里さんに送ったところ この石は、ふつうの桜石でなく、「寒桜」である というのです 七里さんによると、寒桜は、一般の桜石とはまったく異なり 基本的には別モノらしいのです 一般の桜石の母岩は、磨いていくと 白い斑がとれてなくなっていくのに対し 寒桜の母岩は、石に白花が紋様のように咲いているので 磨くと画像のような石になるそうです 七里さんによると 「どっちも桜石の母岩なのだけど、白が違うのです ふつうの桜石は、芯が白で、周りが赤で、花弁が黄色 夜桜は、芯が黒で、その周りが赤で、花弁が黄色が基本です ところが、寒桜は、白そのものが花なのです」 ということです ちょっと難しいのですが、母岩でなく、白が違う ということらしいのです 「寒桜なら原石を拾ってあるから 手に入らないことはないので安心してください」 「ただ、かつてすごい寒桜が出たのだけど その石は売ってしまった 誰に売ったのかも記憶にない」 「当時は、このような石は、まだ出るだろうと思って 調子にのって売ってしまったけど、それ一個しか出ていない」 と、七里さんに言わしめる寒桜がこれです クリックすると拡大表示されます 手のひらくらいの大きさはあった石らしく この石のなにがすごいのかというと 全体的にピンクに染まっているのです つまり、ピンク花の桜石なのです  なお、根尾谷に石を拾いに行っている人たちでも 寒桜が、一般の桜石とは、異なるものであることを知らないそうです 「寒桜」という名前も 七里さんと、七里さんと採石に行く石友さん とのあいだでの呼称 とのことでした  七里さんのインスタから  桜の花が雪のように見えることから、寒桜と名付けたそうです それから、厳密にいうと、最初のこの石は、寒桜の系統と言えるそうです  クリックすると拡大表示されます 淡墨桜 (白木産) 根尾谷の淡墨桜 (うすずみざくら・樹齢1500年以上のエドヒガンの古木 日本三大桜または五大桜に数えられる)  転 写 この名木にちなんで名づけた桜石を、七里さんは所蔵しています 上で解説したピンクの「寒桜」とともに これまでピンクの花の桜石は2つか見ていないという一石です しかも、ピンクの「寒桜」でさえ見劣りするほどの 別格中の別格です 緋山には、天覧の花瓶すら譲ってくださる七里さんでも 「この石だけは、手放すことができない」という石なのです ちなみは、七里さんは、貝沼喜久男 更紗花瓶保存会の会長で このたび緋山は、いちおう副会長に就任させていただきました (*'-')ゞ 「淡墨桜」は、ピンクの「寒桜」とは違って 通常の桜石の母岩らしいのですが ピンクの「寒桜」が白花全体(白い部分に全体的)に ピンクが入った感じのものであるのに対し 「淡墨桜」の場合は、ピンクの花が一輪一輪咲いているです この石を、緋山は実際に見ています 全体的には紫っぽく見え、大きさは手のくらいのサイズです 写真は七里さんの撮影です クリックすると拡大表示されます 裏 側 銘「黄金桜」 七里さんの石は 所ジョージさんの番組で、紹介されたそうです  左が七里さん、右はお笑い芸人さんです  クリックすると拡大表示されます 40センチくらいはあるらしく 番組では、この石が100万円で紹介されたそうです それと、やや上から見た写真だと、寝かせた石に見えますが 寝た石ではないです 横に立てて台座に据えられています   なので、ある意味、世界には、まだ行ってなくとも 日本全国にまでは行っていると言えます 石英には、結晶として目で確認できる水晶と 結晶が小さく目で確認できないメノウ、ジャスパーがあります 結晶が目で確認でないもので、透明なものをメノウ 不透明なものをジャスパーと言います 佐渡の羽茂(はもち)五色は、基本、ジャスパーですが 透明感のあるものは、羽茂メノウと言ったりもします しかし、メノウ化が進みすぎると、安っぽくなるのです 要は、ジャスパーで透明感を感じられるものが もっとも美しいし、日本的なわけです この日本的な美は、なかなか世界の人には分からないかもしれません しかし、逆に、日本人が美しいと感じるものが、なにより最高なので 実質、七里さんの石は、世界最高の美に到達していると言えるのです それと、佐渡の石は、五色石としては世界最高クラス と言えますが、花はありません なので、七里さんの石は、花の石の宝石として 世界一を名乗る資格をもつと言えますよ 菊花石 (大須産) 横8×高さ(台込)15×奥3.5 652g 母岩は梨地  七里さんのインスタグラムから  こっちは同じ母岩からとれた小さな石ですが 花が綺麗に出ています (七里さん所蔵) 梨地母岩と言えば、白木山なので この石は、白木産かと思いきや、大須(赤倉山)産なんだそうです 七里さんによると、梨地の菊花石は、大須でも出て この石は、梨地でも青みががっているところに 稀少価値があるとのことです 五色の母岩の孔雀石 (東谷川) 七里さんから、五色の母岩のとても珍しい孔雀を拾った ということで、画像がきました 本流(東谷川)で拾ったので、原石地が 赤倉山(大須)か、白木かは不明だそうです なお、根尾東谷川は、木曽川水系赤尾川支流です    以下は、そのとき一緒に拾った石ということでした  孔雀菊花になりきれなかった石だそうです 玉がはっきりしています  裏 側 ということで、五色に台座をつけていただきました 横10.5×高さ(台込13.5×奥5.5 946g 写真でみると柔らかそうに見えますが 瑪瑙が混じっていることで分かるかと思いますが けっこう硬さがある石です 部屋の灯りで見ると 鋼鉄色、銀鼠(ぎんねず)に光り輝いて カッコいいです 黄金桜、きました!! 横38×高さ(台込)20.5×奥11.5 12㎏ やや上から 右から 左から 背 面 やや暗く撮っているようにみえるでしょうけれど、部屋の蛍光灯の光で 見たときの実際の色に近づけています 実際には、こんな感じの色彩で、部屋はもっと少し明るい ということで、イメージできるかと思います それと、桜石の母岩というのは、本石のように色違いの層になっていて どこでカットするかで、黄色中心の石になったり 赤中心の石となったり、茶色中心の石になったり オレンジ中心の石になったりするそうです  赤中心 以下、七里さんのインスタより  茶色中心   オレンジ中心 クリックすると拡大表示されます  左が黄色の層、右がオレンジの層 夜桜石 傑作 (白木産) 横19×高さ(台込)14.5×奥10.5 3050g 台座は満天菊の川合さんの作です 虎の縞模様、豹の玉模様を思わせる夜桜です 七里さんによると、この夜桜が特別なのは 白の桜花(花びら)の入るということだといいます 白のメノウ花が連なる また、この石の特質として、透明度が高く 質において、他に落ちないということです 赤の色が良いです 赤も花でできていて、全部の色彩が花でできている石です なお、先ほど、このたび緋山は、いちおう貝沼喜久男 更紗花瓶保存会 副会長に就任させていただきました (*'-')ゞ と書きましたが、どうやらずっと前から副会長になっていたようです 今回は、七里さんが別に立ちあげた 根尾谷桜石の会の副会長に就任させていただいたようです (=^・^=) なので、これからも珍しい桜石を入手して サイトで紹介させていただきたいと思います それから、根尾谷桜石の会を七里さんが 立ち上げるにあたって、誰も文句を言う人はいないでしょう なぜなら、桜石のブランドをつくってきた唯一の人と言えるからです 「寒桜」(荒磨き) を入手 横13 600g なかなかの景色てす メルカリで「寒桜」をたった2800円で入手 七里さんに教えていただいていなかったら 寒桜 分かりません  さっそく七里さんに、磨きと台座を依頼しました 磨きと台座が完成しました 紫檀の最高の台座です 横13×高さ(台込)7×奥6 590g メノウ化した雷光石 (白木産) 横12×高さ(台込)14×奥6.5 1667g 色彩が素晴らしい石です 孔雀石 (白木産) 横10×高さ(台込)6.5×奥4 210g 台座はタガヤサン メノウ化された 白木産の赤孔雀石です 菊花石 (白木産) 横13.5×高さ(台込)9.5×奥3.5 520g 台座は紫檀 菊花石 (大須産) 横7×高さ(台込)10.5×奥3 245g 台座は黒檀 佐渡の赤玉石のようなジャスパー系の鑑賞石に対して 岐阜の菊花石や孔雀石は、基本的にロウ引きします その理由として 硬質なジャスパーに比べて 菊花石や孔雀石は、柔らかいから とされています しかし、それは事実なのでしょうか? 七里さんの話では、ロウ引きは、小傷を落すことを適当にすまして 小傷を埋めるためになされている ということです 七里さんの音声 ロウ引きについて 菊花石 (白木産) 横9.5×高さ(台込)13.5×奥3 407g 台座は黒檀 渋い感じがする菊花石 この石めちゃくちゃ花出しが大変だったそうです 花足を芯の中心へと追って行って花を出していくわけですが ある花足が、どこの芯へ行くのか見極めるのが難しいといいます このため、花出しというのはパズルと一緒だといいます  例えば、この写真は、ニセの孔雀菊花石の 樹脂花ですが そこは今回、関係ないとして、説明しやすいので この写真で説明すると ちぎれたような花びらの 花の芯は、写真の場所ではなくもっと下だったり 上だったりするわけです 上だった場合は、石がカットされてないので この花足の花の芯は、この石は存在しないことになります こうした見極めをしつつ花を出していくのが ≪花だし≫という作業になります また、天然でこういう花があったとすると 花足から芯へと追っていって、花を出したものでなく 芯から外へと花を出していったものである ことが考えられる ということです また、全ての花足を追っていけばいいというものでなく 1つの花が綺麗に完成すれば、それでいいので よけいな花足は追わずに、そのまま景色として残しておくそうです 湿式と乾式の磨きの違い!!   七里さんに磨きと台付けをしていただいた 糸魚川の桃簾石(とうれんせき) 8.5㎏ 桃簾石は、かつてはピンク翡翠と呼ばれていました 翡翠(硬玉)の硬度が、6.5~7 桃簾石のそれは、6~7 とされていて ほぼほぼ翡翠と変わりません  七里さんの道具  横8×高さ(台込)8×奥3 361g 七里さんのインスタから  台座は黒檀 それから前述したように 桜石というのは こうした層状の構造をしていて 赤の層で切れば、赤の花が出て 黄色の層で切れば、黄色の花が出るわけですが 七里さんのよると、本石は斜め切りすることによって  茶色の層と黄色の層とを出しているということでした また、菊花石の花は 石灰質の玉が弾けてできた説 (石原宜夫氏)や 化石説なんかがありますが 七里さんによると桜石は、確実に鉱物 要は結晶(桜花)によって構成された石 なんだそうです 七里さん撮影 山にあった桜石の原石 クリックすると拡大表示されます 七里さんが10年以上前に、山で見かけた原石で 100㎏くらいはあったと思われるそうです 現在は消滅しているそうです (おそらく砕けて散り散りになった) 桜石は、このような層状の構造をしていますが 桜石の不思議なのは、この層状の構造がどのようにできたのか?が 解からないということだそうです ネットで、地層の出来る過程について調べると 1、岩石が雨風や水の流れなどで風化や浸食され、土砂になる 2、土砂が川などによって運ばれ、海に入る (海に流れ込むとき、大きい粒ほどはやく沈むため近くに堆積し 小さい粒ほど遠くまで運ばれる) 3、土砂が海底に堆積し、長い年月をかけて地層になる とあります 要は、ある地質の層が何百年と堆積し その上から、別の地質の層がまた何百年と堆積し また、その上から、さらに別の地質の層がまた何百年と堆積し ということの積み重ねでできるわけですが 桜石というのは、層状なのに 石全体が花(結晶)でできていることです つまり、同じ地質でできていて、色のつき方だけが層状ということなのです 七里さんはかつて鉱物、パワーストーンのお店をなさっていた方なのですが 七里さんによると「これほど不思議な石はない」 「(学者の人で)誰も、この謎を説き明かそうとして研究している人がいない」 とのことです 七里さん音声 菊花石・桜石の謎に迫る 小物を楽しむ 色彩石だとある程度大きさがないと 美を表現しきれないところがありますが 根尾の石は、小さくても楽しめます 七里さんのインスタから

なお、根尾の桜石は 菊花石より入手困難になっているそうです 東谷川で、川ズレの菊を5個拾っても 桜石は拾えない というほどだといいます そもそも桜石の埋蔵量は 菊花石に比べると、1/1000 へたすると、1/10000 しかないと予想できるくらい少ないそうです 桜石は、白木山の2ヵ所にでるそうですが 現在は、腐食した母岩(風化してボロボロになった母岩)しか残っておらず 今後、台風や雪解けで山が崩れても 良品は期待できないらしいのです お問い合わせ 七姫の石 七里 正貴 090-1479-6915 gifu.meiseki@gmail.com インスタグラム 七姫の石 心を元気にする鑑賞石職人 (@nanahime7777) 七姫の石 七里コレクション②へ

|