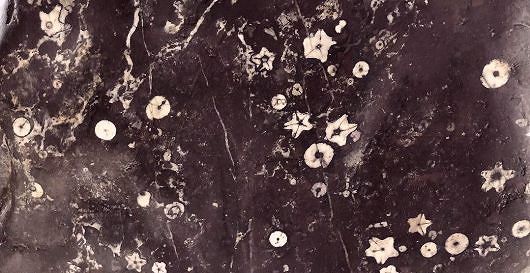

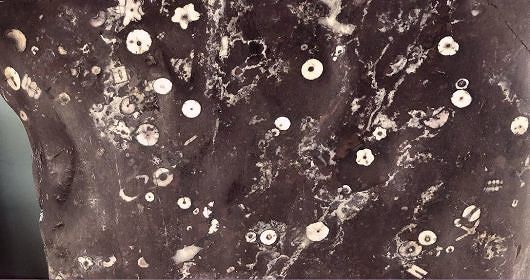

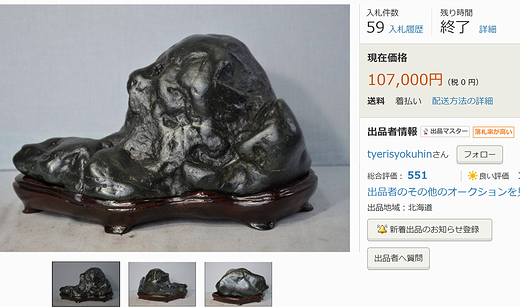

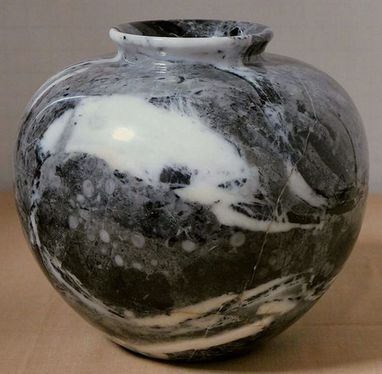

門司・北海道・ その他の梅花石 ≪梅花石≫と呼ばれる石は、わりと全国的に拾われていますが 全国レベルで戦える石はそんなに多くないでしょう・・・ 前項で紹介した 荒川の梅花石、利根川の梅花石 以外としては なんと言っても、北九州門司の梅花石と 空知川・夕張川で採取される 北海道の梅花石 が知られています 他には、小矢部川水系の打尾川上流の臼中(うすなか)に産出した 小矢部川の梅花石(臼中紋石)が有名です 原石地はダム(臼中ダム)に沈んていて拾えない石とされますが それまで数がとれたのか、わりと出回っている石です この石は、普通 磨いて観賞されます その他、越前紋石の梅花石などもわりと知られています 越前紋石は越前海岸、すなわち越前厨温泉あたりの海岸 および 山から(海岸からすぐ)海岸に至る河川(3本あるらしい) で拾えるようです この石も磨いて観賞されます なお、梅花石、孔雀石、ぼたん石という区別ですが 基本的には、玉(花)が〇が梅花 玉が◎が孔雀 となります ぼたん石の名称が付き、わりと知られる石は 新潟ぼたんぐらいしかなく 他に、関東では、片品川のぼたん石というのがあります また、花モノで 花が通常のものより大きかったり、花弁が乱れたりすると 「ぼたん」と呼ばれることはあります 例えば、白山紋石(菊紋石)の花が大きいものや 変わり花を「ぼたん菊」と呼ぶようなことがあります ぼたん石の場合 「ぼたん」というくらいなので 梅花より花が大きいもの という定義はできるかと思います しかし名称の定義が曖昧な石も多いです 例えば、新潟のぼたん石は 別名、新潟の梅花石と呼ばれていたりと・・・ また、孔雀石の中でも玉が小さいと「梅花」と呼ばれたりしています 今回紹介する五城目孔雀石も、前所有者は梅花と呼んでいました つまり「五城目孔雀石の梅花」という分類をしていたわけです また、色彩石の中には玉がなくても、美しさから 孔雀と呼ばれるものもあります 金生山の紅更紗石は、紅孔雀石とも呼ばれます さらに、名称の曖昧さだけでなく ≪根尾の桜石≫で紹介した石のように 「孔雀石」に分類するか「桜石」に分類するか 迷うなど、石自体が曖昧なものもあるわけです クリックすると写真が拡大表示されます 門司の梅花石 横46×高さ29×奥12 およそ23㎏ 花弁の筋がリズムを生んでいます この石は、博物館級と称して出品されていたのを 競り落としました 7万くらいいったと記憶しています ただ大きいとか、バランスがよいというものでなく 花に芸があります なお、門司梅花は、古生代石炭紀の3億年前のゴカクウミユリ (ウニなどの棘皮動物の仲間)の化石で 門司区白野江青浜海岸が産地で その一部が福岡県の天然記念物に指定されています 星型の部分を「花」、丸の部分を「つぼみ」と呼びます 母岩は、火山灰が海底に積もってできた 輝緑凝灰岩とよばれるものとされます  ウミユリの標本 (転写) 完全な形のままで化石となることは大変まれとされます 美濃の金生山で化石花瓶の原料を採掘をしてきた 清水さんに聞くと、このように↓語っておられました 萼や花とか呼ばれる部分は、化石が見つかることは珍しく 化石になるのは茎や触手(花の一部)がほとんどです 根はもちろん化石になりますが、割合としては少なく モノ(横切りの丸や、斜め切りの楕円)は大きくなります したがって、門司梅花の花やつぼみは ≪茎の輪切り≫(おくらを切ったのと同じ)であると思います 「花」(星形)と「つぼみ」(丸形)の違いについては 一つの生物群落に、異種が混在するのはあまり考えられません なので、茎が、花か根(足)のどちらかに向かうにつれて 五角形が丸になっている可能性が考えられます 花へ向かうほうが、五角形がはっきりするのではなんかと私は思います 私は、茎の五角形は5本の触手の分岐へとつながっていると思います 五角形が明確なのは、上の方(花の部分に近くなる方)で 触手から遠くなるにつれて、地面の近い方(根に近い方)へいくにしたがい だんだん丸に変化しているために 2種類あるように見えるのだと思います つまり、星(花)も丸(つぼみ)も 茎の輪切りと思ったほうがいいのではと思います 虫のような形のモノは茎の縦切り、斜め切りになります とのことでした 岐阜県地名文化研究会 会長 説田武紀さんのサイト http://noukakuken.jp/lecture/lec1609.html に、以下のようにあります 【 ウミユリは、ヒトデやウニなどの棘皮きょくひ動物の仲間です 冠部かんぶと呼ばれる花のような部位と茎があることから 植物のような名前がつけられたのです 最古のウミユリの化石は 約5億年前の古生代オルドビス紀の地層から見つかっており 古生代の浅海で大繁栄したようですが 現在のウミユリは水深100m以上の深い海にしか分布していません 他の海洋生物から身を守るために 比較的安全な深い海に逃げ延びたものと考えられており 当時の祖先形を最もよく保存している生物として 「生きている化石」のひとつにも数えられているのです 幼生から成長して成体になるまでの間は 海の中を自由に動き回れるようです そして成体になってもゆっくりですが動くようです 最近、深海底を這い歩くウミユリの映像が公開されています この映像の真為は確認できませんでしたが 化石から連想されるウミユリのイメージによく合っています 】 映像(動画)のリンクです https://www.youtube.com/watch?v=cZcomBnNKXg 横14×高さ(台込)19×奥5 2256g 門司梅花の場合、石をたたいて枝をつくったり 小さな貝の化石が混じるとそれに手を入れて ウグイスをつくることなどがしたものも多いのですが この石はそのようなことはなく 枝もホンモノで、バランスもいいです そしてなにより、中心の部の花に芸があります このような花は見たことないので購入しました 長崎県の水石業者 佳石庵の中路さんからいただきました 横16×高さ(台込)17.5×奥8.5 およそ3.5㎏ 古木があり、花のバランスもよく 赤が若干まじっています 長崎県の水石業者 佳石庵の中路さんからいただきました 横17×高さ10×奥11 2318g 星に星が入る珍しい花が この石の魅力です 水石愛好家ならこの本を目にした人は多いのではないでしょうか いわば「門司梅花石の聖書」とされてきたと言っていいでしょう 私もこの本に影響を受け 「門司の梅花石ってすごい景色のモノがあるんだな」 と信者になっていたわけです ところが水石ばかりでなく、美石をも極めてくると 「これ作っていない?」 と疑問がでてきたわけです そこで九州の水石業者の佳石庵の中路さんに尋ねると 「松本さんの石は、幹や枝に手を加えた(石を叩いて作った)ものばかり」 「うぐいすも、アンモナイトの化石のまわりを叩いて鳥にしたもの」 「怪しい石が入ると、幹や枝を酸で溶かしてみて どこまでがホンモノかまず見極め、必要なら仕上げ直しさせている」 と言うのです 松本さんという人を批判しているわけではありません 趣味の世界は自由です ただ、ほとんどの人が、松本さんの写真の石を 自然の芸術と信じていることに対して 「審美眼」をもつことの意味を問いかけたいのです 金生山 化石花瓶で このように↓書きました こうした事実をふまえて 金生山の「化石壺」をみると、評価が逆転します 石質(質がいいから石が輝く、あたりまえですね) 景色の豊富さ 門司の梅花の比ではありません フズリナの化石から作ったものだけでも 化石の量と、母岩の性質の違いで、多彩な景色の花瓶ができます 門司の梅花の場合、バリエーションがないので いくつかいいものを持ってしまうと 「もういいかな」となってしまいます こういった真実が理解できれば 金生山の「化石壺」を単なる工芸品とみられないでしょう 一級品と信じられてきた「門司の梅花石」のほうが じつは工芸品なのです(笑) 「審美眼」を得るというのは、それほど困難で 時間やお金もかかると言えます 「審美眼」を誤らせる最大の原因は ≪この石の木や枝はつくったものである≫ ≪鳥は、貝の化石に手を加えたものである≫ などといった表記が 本にみじんとも書かれていないのに加え なんとこの松本さんの本の制作を 「樹石新社」がしている というところにあります ≪樹石≫という月刊誌は 水石愛好家にとっては、もっとも身近な情報源であり 「樹石新社」は、水石界最大の権威であったと言えます こうした権威が 愛石家の「審美眼」を養わせるのではなく 誤らせる行為をする 本来、ホンモノ(金生山の化石花瓶)を 宣伝すべきところを 作り物を宣伝し 一級品の天工の妙と信じさせる こうしたことは水石に限らず どの世界でも同じですね 叩き花を、酸で焼き サバ菊(牙菊)にみせたニセの牙菊を ≪酸サバ≫といいます これについて 菊花石研究の第一人者であられ 多くの著者や 菊花石の「聖典」ともいうべきサイト 菊花石物語 http://www.kikkaseki.com/index.html を発信なされている 石原宜夫氏が 写真集「根尾の菊花石」(2018年初版)で このように↓述べられています ≪ サバ菊の牙菊などは殆どないのです あっても、一見さんには分けてくれません 私が始めた頃、酸サバがサバ菊として横行していました 酸で火傷した花と母岩は気持ちが悪くなります なんでそんな下品な物を造るかと、たずねると、選ぶのは客という返事 地方の百貨店で視力の衰えた高齢者やサバ菊を知らない初心者に売りつけて 欺瞞な菊を散逸させてしまいました そして、京都の展示会に行くと、酸サバが堂々とサバ菊として展示され 賞までもらっています 毅然たるものが水石の世界にはありません ≫  転 写 水石界を牽引してきた各協会 また愛石雑誌 これらの大家、お歴々、先達の方々は 猛省すべき点が多いはずです 石原さんもだいぶご高齢とききますが ご健在でおられて このような貴重な見解というか事実を書いてくださったことに 心から感謝です 話をもどします 門司梅花石に関しても 同じです 1本線を書くくらいなら 「これくらいは仕方ないな」 と言えますが 下の木は、水石(天工の妙) という観点から言うと ≪やりすぎ≫です この石なんかは 高さ29㎝とありますが こんなに大きく、木を作ってしまっているわけです 松本さんの本の石は、大半がこういったものです この石も高さ35㎝と大きく もちろん、木は作ったものですね また、右上の鳥も手が加わっているはずですが 中央左の鳥は、そのままのようです 鳥入りの門司梅花には、ずっと憧れはあります ただ、門司梅花の場合、鳥が小さいので 石のサイズは、小さい方がいいのかもしれません 大きいと、木や枝を書き込まないと 絵として成立しないのかもしれませんね 松本さんの本のこの石を 長野の月水苑さんがメルカリに出品なされていました   おそらく シュウ酸溶液に浸けて 人工的に描いた部分を消そうとしたのでしょうけれど 一度、書いてしまった部分は 完全にはもとには戻らないということです この石1つとっても 「水石には、毅然たるものがない」 ということが分かるかと思います ≪毅然たるもの≫とは、≪明確な定義≫です 【 水石とは、室内に飾る自然石で 天工の妙を愛でる文化である 】 この定義では収まらないものが 水石の世界において幅を利かせているわけです 神居古潭のデタラメさについては 神居古潭石〔真黒・本真黒〕 の以下の石で書いています  なお、菊花石の酸焼きには、硫酸を用いるようですが 渡良瀬川の桜石の花を白くさせるのに シュウ酸が用いられていることはよく知られています  渡良瀬川の桜石(川ズレ) シュウ酸溶液は 山採lりした水晶なんかについた 頑固な泥を落とすのに用いられ 長期間、浸け込むことがなされています 土岐石の汚れ落としにもよく使われると聞きます 水晶のように、どこまでも白く またどこまでも透明であってかまわない というものなら世話がありませんが 渡良瀬川の桜石を、あまり高い濃度の液に また、あまり長時間、浸け込むと 黒い母岩までが、白っぽくなってしまいます 白山紋石庵の山下さんは 色が鮮やかになるかと思い 瀬田の真黒を浸けこんだところ 白っぽくなってしまったそうです また、しばらく雨にあてていたら 少し黒味が戻ってきたそうです 私も、 灰色がかっていた花を白くしようと サバ花の多摩菊の小品を 1日ばかり浸けこんだら (洗面器にスプーン2杯分くらいの溶液だったと思います) 母岩の色も落ちてしまい シュウ酸の威力に驚いたことを記憶しています それから、与十郎石 で詳しく書きましたが 総作りとは、原石から花瓶をつくることなどを イメージするといいかもしれません  金生山の巨大2枚貝 シカマイアの化石の原石 長さ1メートルくらい100キロ以上  シカマイアを竜が臥せっているような 景色に仕上げた化石花瓶 石材加工職人 長谷川修平 作 長谷川さんは 祖父から3代、花瓶を作る仕事も手掛けており その技術は最高峰とされ 過去にも長谷川さんほど花瓶を薄く作れる人は いなかったといいます また、花瓶に使う石を見立て、長谷川さんに 供給しているのが、80歳に手が届くご年齢の 清水さんという墓石専門の石材屋さんです ( 石を見立てるとは、 原石を見て この石から、このような景色の作品が作れるだろうと悟り 見立てる=選び定める ことを言います ) かつては花瓶になる更紗や化石を探すのに 山をかけずり回っていたそうで 金生山は「庭」同然と語ります このように 総作りの作品とは、その景色の美しさはさることながら 加工技術や見立てのよさをも 愛でるものなのです シロウトがちょこちょこっと 描いたり、作ったりしたものが 一級品になることなど けっしてないことを、ここにはっきりと書いておきます さて、そんなこんなで 鳥入りの門司梅花を3つほど入手できたので 紹介します 横10.5×高さ(台込)13×奥2.5 425g 作り部分はみあたりません 小品ながら、なかなかの秀石です 横12×高さ(台込)14×奥29.5 565g ヤフオクの写真でこの石をみたとき 枝や幹を、一部作ってありそうだな・・・ とみていましたが ほぼ手が入っていませんね 入っていたとしても、ほんと若干という感じです 横12.5×高さ(台込)14×奥5 1489g ヤフオクの写真でこの石をみたとき 枝を1本書いてあるとみてましたが 枝の上半分は、ホンモノです 九州最大の水石業者 佳石庵の中路さんとは もう長年のお付き合いですし ヤフオクもずっと注意してみてきましたが 鳥入りで、絵的によい門司梅花となると これまで出てきたことはありませんでした ところが今回、福岡県の骨董品屋さん?から ヤフオクを通じて3品も入手できたわけです 小品6品セットで、開始価格 38000円 (バラ売りは致しません)とのことで出品なされていて このうち3つは、鳥が入っておらず 魅力的な石でもなかったのと 写真がもう1つよくなかったので 入札には、慎重にならざるを得ませんでしたが 「3つは人にあげればいいか・・・」 「鳥入りは1つ2万~3万と考えると安いな」 と思い、落札しました 3石はどれも素晴らしい石です 門司梅花石 最高傑作品 超博物館級 横31×高さ(台込)70.5×奥7~8 およそ33㎏ この石は、門司梅花石の最高傑作 と言っても過言ではないくらいに 景色と大きさに恵まれています 景は、花が多く華かなのに 空間の美(バランス)を具えています また、枝が石全体に、脈のように入っています この石に比べたら どの門司梅花もお話にならないという感じです 有名な旧大阪商船ビルの石と比べても 景においては、圧倒しています  北九州市の旧大阪商船ビル 保存・展示 昭和37年に青浜海岸の一部、梅花石断層が 福岡県の天然記念物に指定されたさい 同時にこの石も、天然記念物に指定されています 横47×高さ77 56㎏ あるそうです  旧大阪商船ビル 転写 〔大正6年建設・のち北九州市が買い取り国の登録有形文化財〕  北九州市立 いのちのたび博物館に 展示されている門司梅花石 転写 この石は、わりと絵的に優れ アンモナイトもみられることから 化石的な価値が高いのかもしれません (化石については知識がないのでそこは不明)

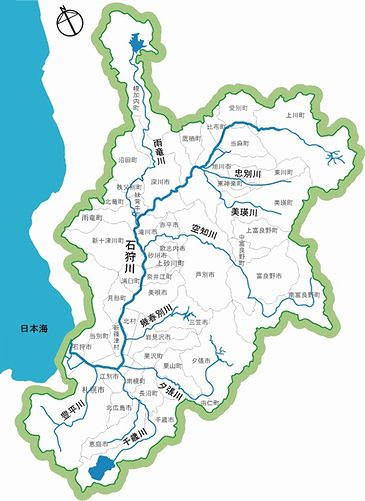

以下 クリックすると写真が拡大表示されます この石は、香川県の骨董屋さんから入手したもので 水石コレクターの旧家(議員をしていたらしい) から出たものとのことでした 北海道の梅花石 空知川梅花、夕張梅花と呼ばれるもので 両者の違いは、地元の人でないと ちょっと分からないのではないでしょうか? 空知川と夕張川とは、ともに石狩川の支流です   横13×高さ(台込)15.5×奥4.5 1741g 枝入り。富士とぼたん雪にも見立てられます 横12×高さ(台込)17×奥6 1953g 酒匂川の梅花石 横8.5×高さ(台込)15.5×奥5.5 1102g 酒匂川(さかわがわ)は 神奈川県西部(一部、静岡県)を流れる河川で 酒匂川水系の本流で、長さ46km 富士山東麓の静岡県御殿場付近から流出し 富士山の東斜面に発する諸河川を集め 神奈川県に入る鮎沢川(あゆざわがわ)と 神奈川県北西部の丹沢山地西部から発し 南流する河内(かわち)川とが合して 酒匂川となります  200名山 愛鷹山の黒岳より見る富士 御殿場からすぐの山で 五拾銭紙幣になった富士です   日本100名山 丹沢山塊で 一番人気のある 塔ノ岳より見た富士 JR東海の御殿場線と並走するように流れ 丹沢山地と箱根山の間を抜け足柄平野を南下 小田原市で相模湾へと注ぎます  日本300名山 箱根山最高峰 神山(かみやま)にて 酒匂川は、梅花石がとれる川として知られます 水石界では、とくに門司、荒川、北海道(空知川や夕張川) の梅花に定評があり ついで、利根川と酒匂川が知られているといった感じです この石は、長崎県の水石業者 佳石庵の中路さんからいただきました 小矢部川梅花石 (臼中紋石) 横14×高さ(台込)23.5×奥8.5 3㎏強 この石は、天然石大好きさんからいただきました 台も素晴らしいです もっとも基本的な小矢部川の梅花石です 鉱物的には球顆流紋岩です 母岩はやや軟質です 横26.5×高さ(台込)19×奥13.5 6.5㎏ 白山紋石庵の山下さんより購入しました 山下さんの磨き、作台です 横19.5×高さ(台込)12.5×奥11 3㎏ 白山紋石庵の山下さんより購入しました 山下さんの磨き、作台です 横20×高さ(台込)27.5×奥9 7㎏強 この石は、小矢部川の梅花の超一級品です 緑が濃く、色具合はもちろんのこと 小矢部の梅花としては硬質で、艶がいいです 高道万石堂の高道さんよりいただきました 越前紋石 横19.5×高さ(台込)14×奥10.5 3㎏ 越前紋石には色々なものがあるようですが この石は、いちばん基本的なものです 越前梅花とも呼ばれます ずっと「なぜに梅花? 梅花よりぼたんでしょ」 と思っていましたが 次の石をみて納得しました 母岩はやや軟質です 横18.5×高さ(台込)9.5×奥7 1952g 横13×高さ(台込)19.5×奥8.5 3.5㎏ 越前紋石の珍品 梅花というよりもひな菊? 白山紋石庵の山下さんより購入しました 山下さんの自採、磨き、作台です 横19.5×高さ(台込)18.5×奥11.5 およそ5.5㎏ 裏も遜色なく観賞できます 宝石磨きまでせず、自然風にしあげてあります 白山紋石庵の山下さんより購入しました 山下さんの自採、磨き、作台です 横16.5×高さ(台込)22.5×奥12 およそ5.5㎏ 珍しいタイプの越前紋石だそうです 紅梅と白梅がみられます 白山紋石庵の山下さんより購入しました 山下さんの自採、磨き、作台です 横11×高さ(台込)18.5×奥8 1796g 綺麗な水色が混じっています 白山紋石庵の山下さんより購入しました 横12.5×高さ(台込)20.5×奥6.5 2119g 白山紋石庵の山下さんより購入しました 横25×高さ(台込)22×奥13 およそ7㎏ 色々な色が混じっていて肌も味があります 白山紋石庵の山下さんより購入しました 佐渡の弁天岬の梅花石? 横14×高さ(台込)15×奥3.5 847g この石は産地不詳ですが 佐渡の弁天岬の流紋岩(ネイオライト)ではないかと思われます  佐渡の弁天岬の流紋岩 転写  佐渡の弁天岬の流紋岩 転写 白山梅花石 横12.5×高さ(台込)14.5×奥6.5 2256g 石川県白山市を流れる手取川水系の尾添川の石 白山紋石の拾える川で見られる石で 地元では「孔雀石」や「梅花石」と呼ばれています 白山紋石庵の山下さんより購入しました 山下さんの磨き、作台です 大白川の梅花石 横15.5×高さ(台込)17.5×7 4㎏ 白山紋石と同様な石で、飛騨側で拾えるものを 飛騨紋石といいます ただ、白山紋石に比べると、花がやや劣り(乱れる)ものが多いようです この石は、飛騨紋石の採れる大白川(おおしらかわ)の石です 白川郷あたりの大白川(庄川水系)で採れます 白山紋石庵の山下さんより購入しました 山下さんの磨き、作台です 飛騨紋石系の梅花石 横12×高さ17弱×奥5強 1075g 赤の系統は珍しいです 日高梅花石 横23.5×高さ10.5×奥12 3㎏弱 この石は、北海道産日高産とのことですが 現在、採れないのか全く知られてないですね 50年も前の石ということがわかります 質は大理石(石灰岩の変成)のようです 天竜川の桃色梅花石 横16×高さ30×奥5.5 およそ7㎏ この石は、天竜川で採れる 桃色梅花、ピンク梅花と呼ばれる石です 静岡の著名な愛石家 一刻爺さんこと田旗さん(故人)から いただきました 母岩的は魅力はありませんが ピンクの花がキレイです 一刻先生のお話では 天竜のピンク梅花は、地元では墨汁につけて 母岩を黒くしているそうです そのさい花を丸くみせるため 針を使って淵どっていくそうです 写真は、柳屋ポマードを塗って撮影しました 横9.5×高さ(台込)145×奥4 811g 天竜桃色梅花の場合 母岩をひっかいて、枝をつくったものもみますが この石の枝はホンモノのようにみえます 秋田の赤梅花石 横10×高さ(台込)7.5×奥4 475g この石は、仙台の宝石店の方から 五城目(ごじょうめ)孔雀石を購入したときに一緒にいただいた石です なんでも亡くなられた先代が、美石を収集を趣味としていたということで 運よく五城目孔雀が入手できたわけです この石は 先代が亡くなられているのではっきりしたことは分からないそうですが 五城目とは別の場所で採れた秋田の孔雀石ということでした しかし底をみると石英質で、五城目かもしれません 横10.5×高さ7×奥8 741g 五城目孔雀石の梅花 横10.5×高さ13×奥8.5 1412g この石が、仙台の宝石店の方から購入した五城目孔雀石です 「梅花」と呼ばれるこの石ですが かつては、ちかくの信用金庫に貸し出したりもしたそうです 五城目孔雀石はジャスパー系で、石質の良さは最高です 岐阜の孔雀石などお話になりません 写真のように中は水晶が詰まっています 五城目(ごじょうめ)孔雀は30数年?ほど前に 秋田県の五城目の国有林「国有地」で発見され 期限付き(2年ほどらしい)で採掘された石で 今では採掘できない幻の石です 横.5×高さ(台込)13.5×奥11 896g この石も上と一緒に購入した 青の五城目孔雀石です 非常に珍しいものです 渡良瀬川のコブ石の梅花 横9×高さ16×奥.5 1137g この石は、栃木県の渡良瀬川の コブ石による梅花石です 養石が十分なされて渋いです 茨城県結城市の株木さんのとこからおまけでもらってきました 庭にころがってました(笑) なお、養石とは、石を雨ざらしにしたり、水をかけたりすることで 風雨や太陽の熱による化学反応によって 何年、何十年と経ることで、黒く汚れた状態になることをいいます また、この黒く汚れたことを「時代ついた」「時代のっている」といいます ちなみに、渡良瀬川のコブ石の名石とはこんな石です 横25.5×高さ8.5×奥22.5 7㎏弱 昭和30年代後半から40年代初めの 水石ブームの時代には 水石は「道楽の極致」とさえ言われたようです この石は、そんな道楽の極致のなかでも 極致と言えるでしょう 一般の人なら、絶対にお金出してまで買いませんよね(笑) さらに水石愛好家でもこれが秀石とわかる人が どれくらいいるでしょうか? 形は、教科書どおりでないです しかし、山を見てきた人には どこか≪ホンモノの景色≫を想起させるものがあり そこによさがあります 白老錦梅花石 横36×高さ8(台込)×奥行17 2420g 別名 白老(しらおい)赤幸太郎石と呼ばれる ジャスパー系の石で採石の少ない希少石です 硬質で、指ではじくとキンキン音がします  北海道 白老郡白老町 関川 ザクロ石 以下に掲載した石は 地元の水石家が、ヤフオクに出品したものを落札したものです その説明にはおよそ以下のように書かれてありました 愛媛県の東部を流れる関川のザクロ石です 四国を東西に貫く構造線は 愛媛県南部の山脈に最も現れており、多種多様な鉱物が観られますが ガーネットと同質と言われるザクロの花が観られるのは 全国でも、愛媛県の関川水系だけに限定されます ザクロ部分は、もちろん宝石のガーネットとは異なり透明感はありませんが 時折、透明度の高いものもあります 関川のザクロ石が面白いのは、緑や灰褐色系の地肌に、ザクロの花だけでなく 白の鉱物が紋様となって現われていることが多い点です 出品石は、ザクロの花々と共に、その白の紋様が流れるように入っており 他の色彩石には決してみられない関川石固有の特長となっています 底を含めて全くの天然、うぶ石です  ネットで調べてみると 愛媛県四国中央市関川は 全国でも珍しい岩石や鉱物が採集できるフィールドとして知られている 関川上流域の赤石山系には 東赤石かんらん岩体や五良津緑簾石角閃岩体などに付随して 三波川帯の中でも最高変成度の変成作用により形成された エクロジャイト(赤色の柘榴石と緑色の輝石を主成分とする)や ざくろ石角閃岩など国内でも珍しい岩石が産出する という記事がありました しかし関川という河川自体の詳しい記述はなく 長さについては不明です 関川水系の本流のようです 源流地は赤石山系の最高峰の東赤石山(1706m)であろうか?  日本200名山 東赤石山 転写 横7.5×高さ(台込)15×奥4 875g このように石を観賞するときが いちばん石がキラキラ輝いてしてみえます ザクロ石、英名 ガーネットの原石は 鉱物収集家の興味で、水石趣味の人は感心が薄いです 長野県佐久市川上村 甲武信鉱山のザクロ石 しかし、この関川のザクロ石は、川ズレがとてもよく 梅花石として観賞できますし また母岩には白雲母がふんだんに混じっているので プラチナ色にキラキラと輝いています ちなみにザクロ石の硬度は6.5~7.5 翡翠やジャスパーと同等かそれを上回ります 根尾の梅花石 横8.5×高さ(台込)15.5×奥5.5 1072g この石は、岐阜の菊花石のとれる初鹿谷で 白山紋石庵の山下さんが拾われたものを譲っていただきました まことに珍品で メノウ化が進んでいて いい色の石です まことに珍品で メノウ化が進んでいて 色具合のいい石です 玉が二重なので孔雀石に分類してもよいですね 横11.5×高さ(台込)8.5×奥5.5 872g この石は、岐阜の菊花石のとれる初鹿谷で 白山紋石庵の山下さんが拾われたものを譲っていただきました 緑が混じっていますが、石の色が暗いので 分かりにくいのが残念なところです メノウ化が進んでいます 玉が二重なので孔雀石に分類してもよいですね 美山 紅梅石 岐阜県の美山町(みやまちょう)は、岐阜県山県郡にあった町で 2003年に高富町・伊自良村と共に合併し、山県市となっています 山県市神崎が、もとの美山町だそうです 根尾の菊花石は、赤倉山で8割 初鹿谷(白木)で2割採掘されたといいますが じつは美山でも菊花石をわずかに産出し 「美山の菊」と呼ばれているそうです 美山町には日永岳(1158m)を源流とする 武儀(むぎ)川の支流 神崎川が流れています なお、武儀川は長良川の支流です 美山の菊は、神崎川と武儀川に添った広い山地で採取できるようです また、美山には、菊花石の仲間で、紅梅石と呼ばれる石が採れます 多くは神崎川で採取されるようです 紅梅石は、石灰質の核が集まり、マグマの中で弾ける→菊花となる さい 穏やかに弾けたことにより梅に似た花ができたようです 紅梅石の母岩は石灰質を多く含むそうです 石灰質を多く含むので、弾けた核が軟らかく広がって梅花となるそうです 横17×高さ(台なし)15×奥4 1105g もともとこの景色で台座にすえてありますが よくありません この見方が一番、景色がよいです

|