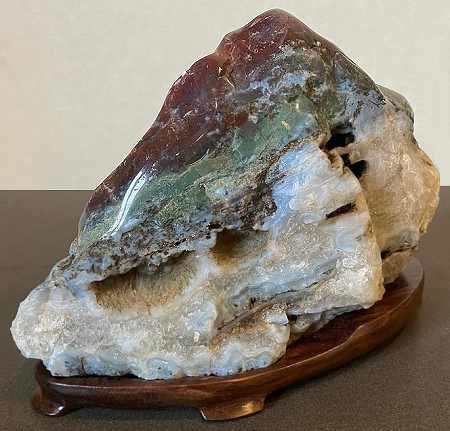

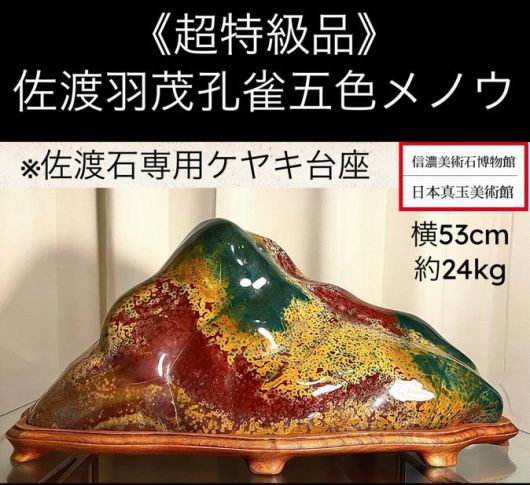

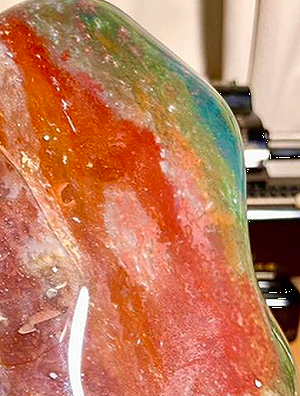

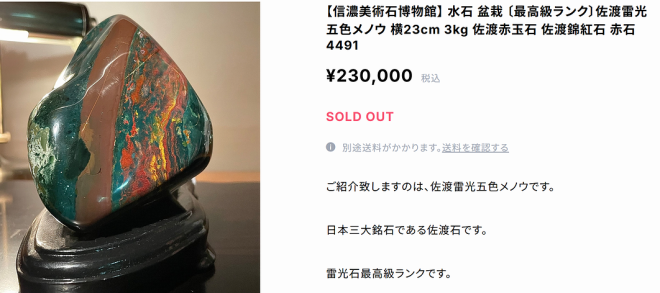

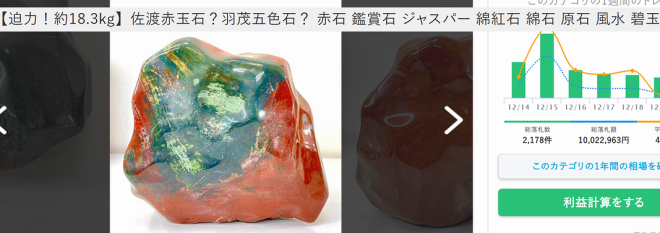

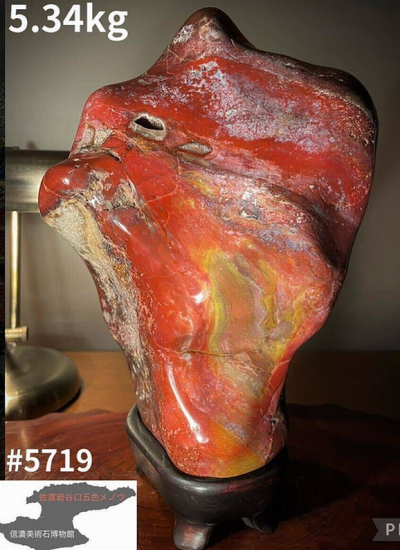

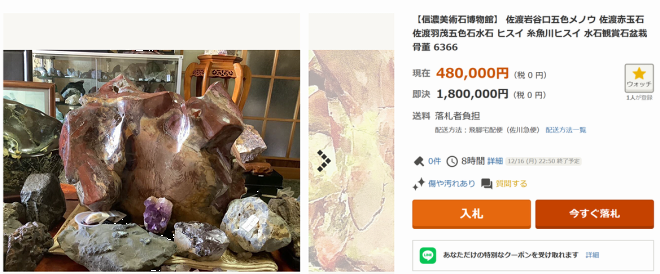

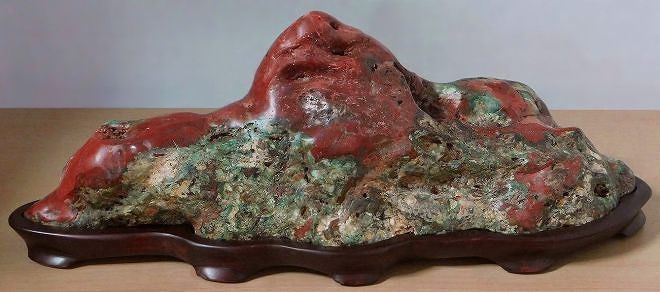

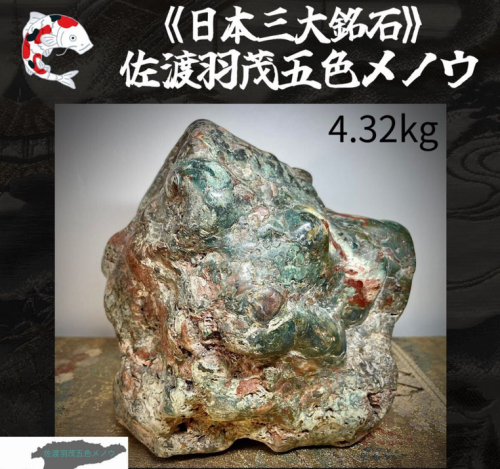

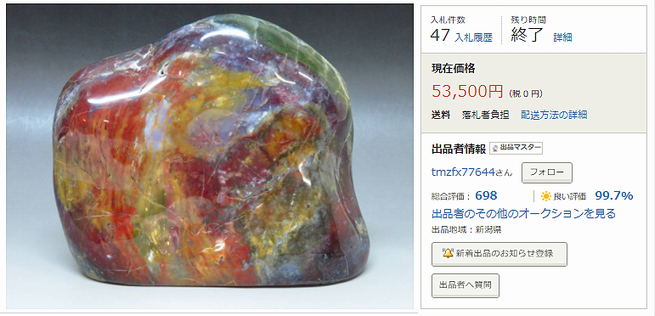

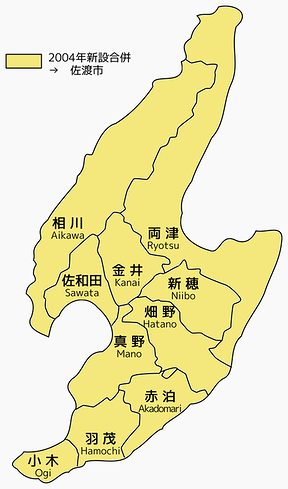

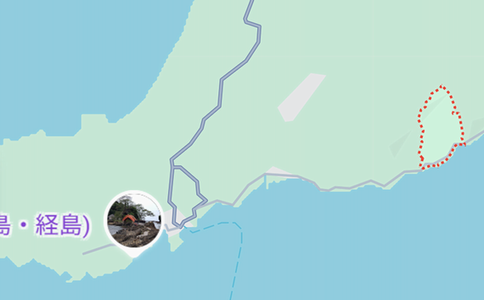

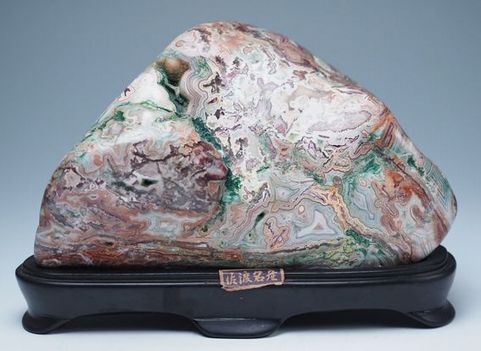

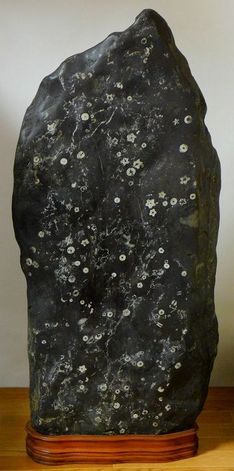

羽茂五色石 旧佐渡郡羽茂町から産出された石です 昭和39年(1964年)に国が他の県に先駆けて行った 農地計画の時に出土しました その計画がパイロット計画と言われたことから パイロット石と呼ばれたといいます (今でも佐渡ではそう呼ぶようです) 佐渡で唯一の磨き職人となった高野さんが 2024年の現在、70歳なので 1964年というと10歳です なので、先代の時期の出来事です なお、1964年は、東京オリンピックのあった年で 緋山はまだ生まれていません 話を戻します 鉱脈が狭くて深く産出量は極めて少なく 東京などの展示会に出展するにあたり 高野さんの先代らによって 「羽茂五色」という名称に統一されたとのことです 佐渡でも色のきれいな物は見る ことはまずお目にかかれないといいます 昭和39年10月刊行 徳間書店 10年以上前のことですが 佐渡で唯一専門的に石を磨いている 高野さんに 半年、一年かかってもいいから 羽茂のいいのをみつけてきてくれるよう頼んだことがあります 高野さんは、佐渡じゅうの人を知っていて 誰が、錦紅石の原石をもっていて 「あれは磨けばよくなりそうだ」とあたりをつけている というほど、佐渡のことは熟知している方です ところが半年くらい経った頃でしょうか 「羽茂ってないんだね 俺がみつけてもないんだから 錦紅石ならあるんだよ 磨いてよくなるとは100%言えないけど 羽茂がこんなにもないとは思わなかった」 という連絡をもらったことがあります ちなみにパイロット計画は、佐渡特産のおけさ柿の増産計画で おけさ柿は日当たりがいいとよく育つので 山の斜面を削り柿の木用の農地とする計画でした これによって、佐渡の農家は裕福となり 数億をもつ資産家がザラにいるとか・・・ 下の写真の石は、美しさばかりでなく、希少性からも 日本一、いや世界一の石といっても過言ではないでしょう およそ31キロあります 発見当初の羽茂は、赤が血の色のような みな好まなかったそうですが 一人だけ、羽茂を気に入り 大量に買い込んだ人がいて その人から徐々に広まっていった という話も高野さんが言っておられました 羽茂の鉱脈が狭く、すぐになくなってしまった ということに関連して、以下の話があります 茨城県結城市の水石業者 株木さんは 「美石の産地というのはくどいんだよ」 (産地を特定するのが難しい)といいます 株木さんは、骨董と石の市をしていて 骨董商が、ときおり美石を持ち込んでくるそうですが その石の産地を特定するのに、難儀するというのです 水石というのは、ある川の石なら そのある川でずっと拾えるので、産地の特定がしやすいのに対して 美石というのは、あるとき出回って 鉱脈がなくなると、それっきりなくなってしまうからだそうです かつて、栃木県の茂木市に、ジャスパーが出て 「茂木ジャスパー」の名で、業者のあいだに 流通したことがあったそうです ところが、鉱脈がなくなり 突如、ぱったりでなくなってしまったそうです 「今じゃ、茂木ジャスパーの名すら知る人がいないんじゃないかな」 と言っておられました クリックすると写真が拡大表示されます 横66×高さ(台込)22.5×奥23 およそ31㎏ うちの看板石です トップページで最初に紹介している石です この写真の石は、美しさばかりでなく、希少性からも 日本一、いや世界一の石といっても過言ではないでしょう 佐渡名石協会副会長の市川さんのお店に 看板石としておかれていた当時の写真です (お店は両津港にありましたが、現在は閉めています) 磨きの職人として、市川さんは高野さんと兄弟弟子です ともに高野さんのお父様の弟子になります この石は、先代の高野さんが 市川さんに「買っておくように」と勧めた というエピソードがあります たぶん、羽茂を大量に買い込んでいた人から 回ってきた石だと思います 市川さんが、お店をするにあたって 看板となるので、買っておくといいと勧められたのでしょうか? また、高野が磨いた青系の最高級の羽茂は 高野さんのご友人が 「この石は佐渡から出してはいけない おれが買う」 「お前(高野さん)が持っていると、どっかに売ってしまうので おれが持っておく」と言って買われて 現在も所有なされているとのことです 100%羽茂 横21.5×高さ(台込)10.5×奥6.5 1575g 佐渡の大澤商会さんからいただきました 右端に、緑がかった青の部分が見られます (石友さんとのオコッペの五色と交換により手放しましています) 100%羽茂 横16×高さ(台込)25×奥9 およそ4.5㎏ 檸檬色の月が、この石の景色を一層よくしています 右(底)に、写真では判りずらいですが 羽茂特有の青(緑)がみられます この石は、著名な石の収集家 静岡県在住の一刻爺さんこと 田旗さん(故人)のもとに行ってゆずってもらったものです 一刻さんが美石を収集するきっかけになった石で 当時の値段で30万円したとのことでした これくらいのレベルの石だと、なかなかヤフオクなんかには出てきませんし おいそれと手にいれることができる石ではありません 100%羽茂 横6.5×高さ(台なし)12.5×奥5.5 565g この石は、たてわきさんから購入しました たてわきさんは、先代が佐渡の石のマニアだったそうで そのコレクションを中心にネットで佐渡の石を販売しているそうです 羽茂五色によらず、五色石の基本が 赤、黄色、緑の三色で さらにそれらの中間色がまじってくるとより色彩がよくなります つまり、三色入っていたら「五色石」と言って さしさわりないのですが この石は、赤、朱色、黄色、緑、白(メノウ)が入るこぶりながら 完全な五色石で、景色もいいです 100%羽茂 横18.5×高さ(台込)14.5×奥11.5 およそ3.5㎏ 羽茂五色の特徴の1つが、血の色を思わせる赤です 高野さんによると 発見された当初は この血のような赤のために 嫌われたといいます この石は、佐渡の大澤商会さんからいただきました 大澤商会さんのホームページに看板石として掲載されていたものです クリックすると拡大表示されます 確証がない 横17.5×高さ(台込)17×奥6.5 2539g 以下、青を強めて撮影 おそらくリサイクルショップからだと思います 緑 赤 紫 黄色系 石 置物 観賞石 インテリア オブジェ 天然石 クオーツ ストーン で、ヤフオクに出ていたものを落札しました 1、出品地域が、新潟県であったこと 2、台座が、高野さんの台座の師匠で 佐渡では名人と呼ばれていた人の作だということ (高野さんによると いい石が出るとみんなこの人のところにもっていって 台座をつけてもらったというお話です) また、底切りされた底を見ると あきらかにジャスパーであること 底に接着剤を注入した跡が見られますが 美石の場合、研磨加工していくうちに割れてしまうことがあるので それを防ぐ意味で、あらかじめ接着剤を注入することは ふつうになされているのでたいした欠点にはなりません 3、ファンシージャスパーの特徴がないこと 4、メノウ化された羽茂の存在を知っていたこと 以上のことから 「これは、羽茂だな」と思い落札しました 但し、確証は持てません  羽茂を知ってかどうか判りませんが50人近くも入札しています これだけ綺麗な石だと、羽茂を知らない 鉱物趣味の人も入札してくるのかもしれません ただ、水石趣味をもつ私からすると ここまでメノウ化すると やや落ち着かない感じはあります それと、ジャスパーがややメノウ化されたぐらいが 一番、いい感じで メノウ化、透明化が進みすぎ、水晶に近づけば近づくほど 安っぽい感じになります 10中8、9ぐらいの確率で 羽茂と信じるに足る 横30×高さ(台なし)34×奥19 24㎏強 この石は、茨城県結城市の水石業者の株木さんからいただきました あと羽茂の場合、黄色は、黄土色から辛子色まで幅がありますが 辛子の場合でも、若干、油腐石(小倉石)より白っぽいというか 明るいというか、黄土色に近い感じが特徴になります それと、この石を十中八九羽茂と考えるの最も大きな根拠は 裾の方の赤が、羽茂独特の赤色を呈しているからです  茶赤とは、また違う臙脂(えんじ)に色です (石友さんのもとに旅立ちました) 確証がない 横15×高さ14×奥9.5 2050g ヤフオク出品者の写真 この画像の色が、実際の色に近いです この石は、骨董なんかをおもにヤフオクに出品なさっている 新潟の方から購入しました この石に関しては、おそらく羽茂だと思います また、緑の質があまりよくない(緑が薄く岩っぽい部分が多い) ところからも、羽茂でないにしろ、佐渡の猿八あたりの石ではないのか? とは思っています ただ、確証はありません これは以前、高道万石堂さんから購入した 産地不詳の石 こっちは、外国産 ファンシージャスパーだと思います 裏の写真は残っていませんでしたが、黒のツブが見られました 100%羽茂 横40×高さ(台込)23.5×奥17.5 17㎏ ヤフオクで、新潟県のアンティークショップが赤石として 出品していたものを入手しました ヤフオクの写真は、少しよく撮れすぎていますが こうした部分的だけでなく 全体的にもメノウ化が進んだ感じをうける石です  高野さんの台座作りの師匠で 当時、いい石はみなその人のもとにもっていって 台座を頼んだという方の作です ちなみに材はケヤキ 黒い木目は、バーナーで炙って 煤をブラシで落として出しています  紫檀、黒檀、タガヤサンに比べると 柔らかいとはいえ、ケヤキは堅いので 大きな石にも耐えうるわけです また、紫檀、黒檀、タガヤサンは塗りをしなくても そのままで色がありますが ケヤキの場合、ニスを塗ります 黒檀は、研磨するだけで ピカピカの艶がでます 下の石は、今回入手した羽茂より やや黄色が暗く、油腐(小倉)の黄色に似るので 小倉五色として掲載しましたが 今回入手した羽茂と同系で 羽茂五色かもしれません 横40×高さ(台込)26×奥20 およそ20㎏ この石は、茨城県結城市の水石業者の株木さんからいただきました 株木さんが「佐渡の石として仕入れた」とのことです こちらの石は、両面見れますが メノウ化感が高いのは、今回、入手した石です それから、佐渡名石協会副会長の市川さんのお店に 看板石としておかれていた羽茂(緋山が買った羽茂)は、これですが この石のとなりに別の羽茂がおかれていました クリックすると拡大表示されます 今回入手した石は、明るい黄色ないし からし色と メノウ化した紫や赤の色彩が、上の石と共通しています  ヤフオクの画像 (なお、黄色はなかなか実物の色が、画像に表現できません なので上の石との黄色の違いは、そこにあるかと思われます 緋山の画像はなるべく実物の色に近づけています) 小木のジャスパー 横42×高さ(台込)28×奥21 18㎏ 底にも樽がかかっています  ヤフオクの写真 台座に書かれている小木町というのは 氏名の佐藤義衛さんの住所ではなく、産地だと考えられます 水石の真黒石なんかだと、どこの産地の石でも 同じような石なので 採取したり、購入したときに、台座にどこどこの産地と 書き込むことがよくなされています 逆に、自分の住所を台座に書き込むなんて人はいないので 台座に書かれている意味は ≪小木町で、昭和54年(1979年) 5月に、佐藤義衛が採取しました≫ という意味と解されます なので、この石は、佐藤さんが、46年前に小木町で採取し、佐渡の石屋さんに 樽磨きしてもらったものである ということだと理解できます なお、佐渡市は、2004年(平成16)の大合併により 10市町村が一つの自治体となり、誕生しています そして旧10市町村は、10の地区になっています  この石は、小木町で採取された ということなので、羽茂のとなりです なので羽茂に似た石となっていると推察されます なお、大杉メノウの大杉は、赤泊地区 高野工房のある宮川は、畑野地区で 畑野地区には、青玉や雷光石の猿八、油腐石の小倉 などがあります 以上から考えると、羽茂には大杉メノウに共通する水色を有するタイプと 黄色を基調とし、赤、オレンジ、紫の混じる小木のジャスパーと共通するタイプとが あるという推測が成り立つわけです 羽茂五色と大杉メノウ 高野さんとの会話で、話題が大杉メノウのことになるたびに 高野さんは、「大杉は山を隔てて 羽茂のとなりに位置するので 大杉メノウと羽茂の石は似ている」との話をなされます  大杉  大杉メノウは、高野さんよりうちに3つきています しかし、これらの石と羽茂との接点を示す石を 見ていなかったので、なぜ? という気持ちもありましたが 今回、羽茂と大杉をつなぐ 羽茂五色を入手できました 横20×高さ13×奥12 2734g 裏は、自然(谷ずれ)のようです メノウやジャスパーでは珍しい青というか 水色が、大杉と羽茂で共通していることが分かります 高野さんから10年ぶりに一級品の錦紅石が 3つ入りましたが、そのさい羽茂も依頼していたのです 高野さんから「今、ちょうど俺の友達で 3つのうちの黒の錦紅石をだしてくれた人の 羽茂がうちにきている」 「40㎏くを超える石だけど 羽茂の特徴を全部具えている」 「交渉してやろうか、たぶん譲ってもらえると思う」 という話があって、来年には車で取りにいきます なんて喜んでいました しかし、その友人の方も高野さんと同い年の70歳(2024年)で 今年だか、来年で仕事をお終いにするらしく その後の楽しみに手元においておきたい ということでダメになり 代わりに、可哀想だからと この石を、黒の錦紅石を購入したおまけとして 下さったといういきさつです だから、羽茂五色なんて そうやすやすと入手できないのです ちなみに、この方は、高野さんとは幼馴染なのだそうです 石が好きで、所有する錦紅石も 全部、一級品だと言います また、趣味で石も磨くらしいので 本石は、表側だけ磨いてあります 水石趣味の緋山が見ると、裏の方が 断然景色がいいので、裏表を逆転させています 台座をつけると裾が隠れてしまうので 悩みます 七里さんのインスタより 磨き直しと台座がつくまで  以下、磨き まだ途中 以下、磨きと台座 完成 上はトップ(3000番)まで磨いて 台座は、紫檀 塗りはせず 磨きで艶を出しています 裏(本来の表)を、そのままトップまで磨き 艶を出そうとすると、細かい傷が目立ってしまうので 裏も、100からやり直してくれました 要は、最初の100、200の磨きが大事で ここをしっかりやらないと 1000番ぐらいまでしか磨けないわけです (それ以上磨こうとすると、細か傷が目立ってしまう) 工程は、100、200、500、1000、2000、3000の6工程で 湿式で磨いてくださいました 七里さんは、以前は、鉱石やパワーストーンのお店を扱っていたこともあって アゲート(瑪瑙)には詳しいとのことですが このように、メノウ質に、オパールのような色をはじめ 色々な色が混じる五色のメノウは 世界的になののでは? (僕が知らないだけなのかも知れませんが) と言っておられ 「おまけでもらった石、そんなにすごいんだ」 と思った次第です 七里さんのお客さんで、テキサスで石屋さんをしている人も インスタの画像をみて、びっくりしていたそうです 横20×高さ14(込)×奥11.5 2720g 七里さんに、本来の表(緋山が裏にしようと考えていた方)を 湿式でちゃんと磨いてもらったら 色がめちゃくちゅよくなり 作風(形)も若干変わって、見違えるようになりました こうなると両面、遜色なく表として飾れます むしろ色彩石としては、本来の表の方が優れています 本来の表(緋山が裏にしようと考えていた方)では この角度(左の岩っぽい部分を少し見せる)が一番好みです なお、本来の表は全面磨いてあり 裏は下2/3の瑪瑙の部分は、自然のままとしてあります 100%羽茂 (裏が大杉メノウに似る) 横16.5×高さ18.5(込)×奥4.5 2675g(込) 台座は接着されているようです この石は右をやや前に出すのが 一番、景色がいいです この石は、高野さんが工房を整理してくださったところ 見つかった羽茂です 高野さんの話では 先代が「変わっているから売らずに残しておいたもの」 ということでしたが、そこは石屋さんなので、売れ残り品なのでしょう 裏側の写真はなく 「大きさは16×16ぐらい そんなに高いものではないから」 ということで、いただきました 裏を見ると、大杉メノウに似ていたので、それを伝えると 高野さんは「俺もそう思った」と言っておられました 色彩は裏の方が面白いのですが (とくに水色がいい) 欠点も多く 色がちょっとボケた感じを受けるのと 岩っぽい部分が多いのです とはいえ、色彩部分はメノウ化が進んで綺麗なので 飾れなくはないです 裏は絵柄に、妖怪、もののけみたいなのが数匹みられるので 「魑魅魍魎」(ちみもうりょう)みたいな銘をつけると 面白いかもしれません 参考 ファンシージャスパー 羽茂に似た石に、インドとパキスタンの紛争地域で採れる 「ファンシージャスパー」があり、佐渡で普通に売られています 現在ただ一人、佐渡で、原石から仕上げまでする 石磨き職人 高野さんによると 現在は輸入禁止になっているそうですが 輸入禁止になるという話を聞いたときに、原石を大量購入したらしく まだ原石がドラム缶に満杯はあるようです (10年くらい前の話) また、佐渡のお土産屋さんなんかに 客寄せとして置かれている立派な五色石のほとんどが 高野さんが磨いてもっていったファンシーなんだそうです (佐渡の石ではありません) それから 水石ブームは、本当にあったの? を参照していただけるとよいと思いますが 茨城県結城市の水石業者の株木さん に聞いたところによると 日本に、ファンシージャスパーが入ってきたのは かなりふるい(おそらく昭和30年代後半)そうです とくに、バブル期の 第二期の美石のブームのときには ファンシージャスパーを売りまくったといいます ちみみに 株木さんというかたは、業者に卸す業者さんでもあり 水石の世界では、名の知られたかたです もう80歳ちかいかたですが 業者の人みなが、口を揃えて 株木さんの人のよさを語るくらい親切なかたです 羽茂との見分けは ファンシーの場合 1、色彩が、クレヨンを塗ったみたいな感じである  転写 2、羽茂に比べ、透明感がやや落ちる 3、玉やツブの模様が入る  転写  転写  転写 4、色がケバく、上品さに欠ける 5、言葉では表現しずらい感覚的なものですが なんとなく日本的な感じがしない といったところです ただ、羽茂、あるいはファンシーの明確な特徴を具えたものなら 容易に判断がつきますが どっちとも言えないものも存在し そうしたものは、正直、判断がしずらいです 横26×高さ(台込)16×奥12 およそ4.5㎏ この石は、典型的なファンシージャスパーの色彩ですが ジャスパー化した球果流紋岩なのでしょうか? 下が、カラ松の紅葉(黄色)、中腹が、ナナカマドの紅葉(赤) 山頂が、紅葉しないハイマツ(緑) という山の紅葉を表現していますし 気温の低い上の方から 下へと、もみじの紅葉が、進んでいくさまにもみれないこともありません また、羽茂との違いを知る見本ともなるので 高野さんから佐渡の石をまとめて購入したときに、一緒にいただいたものです (現在は、手放しています)  高野さん作  高野さん作 こうした緑の多いものもわりとみかけます   写真では、分かりにくいですが、玉、ツブのつながりです こうした玉やツブのつながりが見られ 緑が主体の石は、ファンシーとみていいかと思われます 石友の渡邊さんが持っていたファンシーからです   以下の写真は 昭和41年、石井銘石店刊行の 石井喜右衛門著「石のこころ」に掲載されている 羽茂五色石です クリックすると拡大表示されます 羽茂の場合、大きいもの、また緑主体のものでも 玉やツブが見られないことが分かります 高野さんの話によると、緑の羽茂は最初に出たもので そんなに数は出ていないといいます それから昔は、ニセ物を売る = 犯罪 なんて意識は、そんなにはなかったので あきらかにファンシーと思える石が ≪佐渡銘石≫とか、≪佐渡名石細工≫などと称して お土産屋さんなどをからめったやたらと売られていったことが想像できます

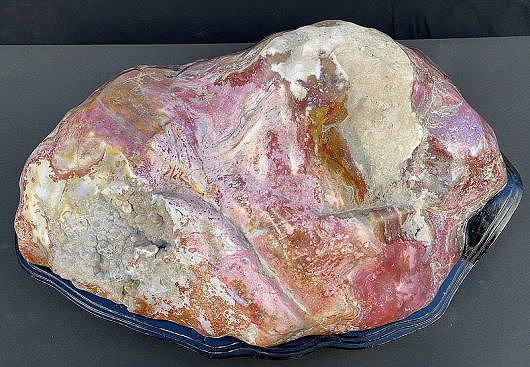

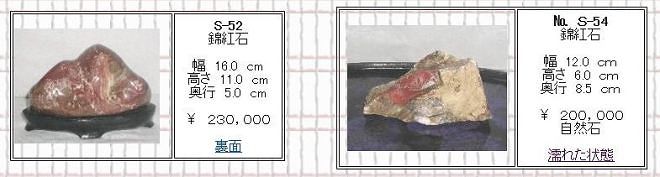

写真は転写 (公益のための利用)  この石なんかは、明らかに外国産のメノウに見えます なので、厳しく言えば 佐渡のブランド価値を下げてきたのは 他でもなく、佐渡の人たちであったと言えるわけです 本来は、佐渡名石協会なんかが、羽茂とファンシーとの違いを明らかにし ファンシーを佐渡の石のように思わせて、販売することを禁止する ことを決めて、各商店に従わせればよかったわけです とは言え、石を売ってご飯を食べている人にとっては ご飯を食べるために、売ることがなにより優先されることでもあるし また欲もあるので、仕方なかったのかもしれません なお、佐渡で最後の磨き職人の高野さんによると 先代がご存命のときに パキスタンでゲリラの活動が活発化し 今後、ファンシーが入手できなくなるということから 甲府の業者から8トンも買ったそうです また、その石が現在でも2トン残っていると言います 高野工房だけでこれだけのファンシーが流出した ということです 甲府なんかの照宝石の加工、販売業者からも 大量の石が加工され、流出しているはずです 全国でどれだけのファンシーが流出したことでしょうか ヤフオクなんかで 羽茂と称して売っているほとんどの石は 怪しんだ方がよい ということです クリックすると拡大表示されます ちなみにこの石は2024年末、現在 高野さんの工房に置かれている ファンシージャスパーです 15㎏くらいの石かと思います キラキラしたとラメがみたいなのが入る 五色石は、まずファンシーと判断していいかと思います 以下の石を 佐渡で唯一の石磨き職人の 高野さんに見てもらいました 写真は公益のため利用 ① ② この石に関しては 落札元(購入元)が分かっています 秋田のリサイクルショップと思われます 北東北の方だから、錦石だの、玉鹿石、鹿の子石だの謳っています 最初にヤフオクで出て、その後、メルカリに出たようです  この石を、羽茂に変貌させて 2千500万って @(・●・)@ 人により好みがあるけど  緋山はなんか、肌がグロテスクな感じを受けて好みではないです 緋山が、以前に所有していたファンシージャスパー ③ 玉(ツブ)がしっかり入っています ④ 以上、高野さんの鑑定で すべてファンシーです 高野さんに観てもらわずとも 緋山でもこれくらいは分かりますが(笑) 確証に乏しいと言うならば 先代の高野さん(高野さんの父親)の弟子で 高野さんからは、磨きの弟弟子にあたる 佐渡名石協会副会長の市川さんや 高野さんとは幼馴染で 佐渡の石の収集では右にでるものはいない という方にも観てもらってもいいですが その必要もないくらいファンシーでしょ(笑) なお、高野さんの話で、月水(信濃美術館)さんの石は 最初の頃に採れたファンシーではないのか? ということでした というのも例えば、赤玉の場合 最初の頃に採れた石(地上に近い場所で採れた石)は 鮮やかで綺麗な赤をしているらしいのですが 掘り進めていくうちに、茶っぽくなっていくそうです 高野さんによると かつて、赤玉のとなりの村の野浦で 道を拡張したさい、赤玉らしきが出て 大騒ぎになったことがあったそうです しかし、最初に採れた石は、鮮やかで綺麗だったけれど 掘り進めていくと茶っぽく、磨いても柔らかくで これはダメだということになったらしいです 地上に近い場所で採れた石が綺麗である というのは、赤玉に限らず、すべてに共通するといいます 先代の高野さんは、科学的に正しいのかどうかは知らないけど 「空気に触れているから綺麗なんだ」と 高野さんに言っていたそうです 確かに、月水さんのファンシーは 画像上は、めちゃくちゃきれいですが 色彩をよくしすぎていないかな?というところもありますよ なんせこの石が  こうなっちゃうわけですから (((・・;)  ➄ この石は錦紅石として出品していますが、もちろんバリバリのファンシーです なお、この石の出品者 である stonehenge_plusという人物には、緋山は一度、騙されています 青い翡翠を、事前にメールで「水色でなく、青に間違えないですよね」 と確認をとったにも関わらず、水色の石を送ってきました 電話もでないし、最終的には通話拒否 カスです そのとき7万くらい買ったと思います ⑥ これは別のリサイクルショップが出品していた石です  この石も典型的なファンシーの特徴を具えていて 高野さんの鑑定に頼るまでもなく、ファンシージャスパーです それと、月水さんのファンシーもおそらく 実物は、このぐらいの色調ではないのでしょうか? ⑦  これも同様 リサイクルショップが出品した典型的なファンシーです ついでに、錦紅石についても 高野さんに鑑定してもらいました ① リサイクルショップ? 骨董商?から 錦紅石として出品された石で、22.5kgとあります やはり、錦紅石ではないとのことです 緋山の判断では、これもファンシーです なぜなら色彩が玉やツブでできているファンシーの特徴を ばっちり具えているからです ② もちろん、佐渡の石ではないということです 緋山は、これは北海道の北見錦紅石ではないか と思っています ③ この石に関してだけ、高野さんと緋山の考えに違いがでました 緋山は、色の悪い錦紅石、値段のつかない石 と見ましたが 高野さんは、「笑っちゃうね こんなの錦紅石なわけがない この石を錦紅石と言っている人は、佐渡の石を全く知らない 佐渡の石を馬鹿にするな!!」と怒り心頭 ただ、同じ石の裏側の写真をみると 裏は、色彩加工した写真しかヤフオクに載せていないので 判断ができませんが、なんか錦紅石っぽくも見えます これは、かつて新潟市の業者のたてわきさんが ネットで販売していた錦紅石です こうしたクズ石を高額で売るなら まだ、「しゃーないな」で、すますこともできますが さすがに、産地の偽造はやめてもらいたいものです それからこの石は、緋山が、以前、高道万石堂さんから入手した 宝泉寺五色です 横44×高さ(台込)14×奥15.5 およそ6.5㎏ 信濃美術石博物館さんのこの石も 宝泉寺だと思われます クリックすると拡大表示されます 宝泉寺五色石は、大分県玖珠地方 玖珠川上流に産し 九重火山群の造山活動の中で誕生したといいます 日田・湯布院に挟まれた宝泉寺温泉からその名がつけられています この石について、長崎県の佳石庵の中路さんにたずねたところ 「巣穴が多く、色味も佐渡の石なんかに比べると劣る」 「全国にはもっといい五色石があるでしょ」 「なぜ、宝泉寺なんか欲しいのですか?」 と話されていましたが 宝泉寺五色の特徴は、巣穴で石がポロイのと ややメタリックを感じさせる色調です だいたい宝泉寺というのはジャスパーかすら怪しい (チャートではないかと思われます) それが、どこをどう間違えれば 羽茂五色になるのですか? という話になるのですよ この石は、緋山の石友の鳥取のAさんが4万4000円で落とし 返品には応じてくれたもののブラックリストに登録されてしまった とのことでした 「この件で、月水さんが緋山さんになにかアクションを 起こさないかと心配です」とも言っていました それはともかくAさんによると 月水さんのお嬢さんが 「父が佐渡から買った羽茂五色メノウである」 と言っていたそうです これでは幼稚園児なみの回答ですよ 自分で証明書をつくって、「自分が証明」しているのだから 「佐渡から買った」なんてなめくさった返答ではなく ちゃんとした証明の根拠を示してください という話になりますよ いいですか 石を買った先の佐渡の業者が証明書を書いたわけでなく 信濃美術石博物館さんが証明書を書いているわけですから 信濃美術石博物館さんが証明書の根拠を示さなければなりません 小学生でも分かる理屈です  だいたい佐渡の購入元すら 明らかにしていないし(笑) この石を再びヤフオクに出品したので やはり宝泉寺と思われる別の石とともに 宝泉寺五色の本場九州で 一番の水石業者 佳石庵の中路さんに 画像鑑定してもらいました 以下、別の石  画像は、公益のための利用です どうせこの画像も色彩をいじくっているとは思いますが・・・ 中路さんのお話では、9割がた「宝泉寺」である ということです 高野さんが「羽茂ではない」とし 中路さんが「宝泉寺である」としたことは これ以上の≪真実相当性≫はないでしょ(笑) 話は変わりますが、中路さんの話によると 詐欺師の堀口ですが ここ数年、新潟県長岡市の水石家で70歳後半の 中川さんという方にくっついて 水石の展示会に顔出ししたり 水石雑誌の対談なんかにも登場しているという話です 中井さんという人は 15年くらい前から業者みたいなこともしているらしく 桐箱の箱書きなんかもよくしているらしいです 堀口君が言うには 【 特別なお茶(なんでも珈琲のエスプレッソみたいに少量飲むものらしいです) の先生のもとに弟子入りし 月一回、金沢から新潟まで、お茶の先生のもとへ 勉強にかよっている 】 【 この先生は、弟子をとらない人なのだけど 自分の人となりをを気に入り、弟子にしてくれて 「全てを伝えたい」と言っている めちゃくちゃ高価な茶道具も、引き継ぐ者がいないので いずれはただ同然の値段で譲ってくれる と言っている 】 ような話を緋山にしていましたが 中路さんによると、中井さんは煎茶もやっている ということなので 堀口君の特別なお茶の師匠とは、この中井さんなのかも知れません そういえば、堀口はよく どこどこの水石会の会長と知り合いになれたとか どこどこの盆栽の大家と懇意になれたとかいった 寝ぼけた自慢をしていました 要は、そうした自慢をすることで 自分は文化人に認められた、文化人の仲間入りができた と吹聴し、自らも文化人であると 気どりたいのでしょう 将来的には、お茶の先生として教室をやったり 水石の大家として、石を売るかたわら 銘をつけてあげたり、箱書きをしてあげたりと 吉田凡石さん、月水さん、中川さんといった人たちの真似事をして 水石雑誌なんかの常連となり 日本文化の牽引役、リーダー的存在として 尊敬をうけつつ飯を食べていく そんなせこい人生へのビジョンを思い描いていたのかも知れません 緋山は、そうした権威なんかどうでもいいのです またどこどこの水石会の会長とか、どこどこの盆栽の大家なんて 知ったこっちゃないのです 要するに、こけおどし、はったり、門構えには、なんの興味もないのです 緋山が一番大事なのは、Aさんのような一般の石友さんですよ そうした石友さんに対し、ひどいしうちをするやからに ここで言っておきます 緋山の石友さんをいじめたり、泣かせたりする連中は 誰であれ、だまってねぇからな! それだけはおぼえておけよ まじで!! 堀口の最初の師匠は、緋山ですが 彼にはそれが分からず 古めかしい張りぼて文化の牽引役になることを求めるがあまり (寿司屋のチェーンの社長が住んでいた大邸宅を借りるとか 水石の伝承石を集めるとかするために) 詐欺的行為をずっと続けてきたということだと思います なにごとにおいても「ローマは一日にして成らず」で 一足飛びに成就しません そんな寿司屋のチェーンの社長が住んでいた大邸宅を借りて 水石や盆栽の大家の仲間入りをし 文化人づらしなくても 自分を慕ってくれる石友さんを大事にしていく方が よほど素敵な人生だと思いませんか? ということなのです また、高い次元の文化運動とは 古式の文化に、ただちょうちんみたいにぶらさがって いい思いをするといった低レベルのものではなく 誰もしたことのないこと、またできないことをしていく ことではないのか と緋山自身は思っています そういう観点においては 月水先生(ここではあえてそう呼ばせていただきます)には そこいらのちょうちん水石家なんかよりも ずっと尊敬できる点があるのです 月水先生の一番の功績は それまでの形重視の水石から 石肌重視の水石へと意識転換すべきことを説いた点です こういう面もあり また、業者さんは、どこも多かれ少なかれ ロクでもないことをしているし 月水先生には、石の銘をつけてもらったことなどの恩義もあるので 苦々しく思いつつも、これまでは黙っていたのです しかし、先生ばかりでなく、堀口までもが、羽茂、錦紅の産地偽造を 大々的にしていたことを知ったので これでは、佐渡のブランドが崩壊してしまう ということからの告発なのです 「私は〇〇ラーメン店で麺打ちが一番早くできるAである」 「私は〇〇ラーメン店で麺打ちが一番早くできるAである」 「私は〇〇家の父である」 「私はこんな珍しいモノを持っている」 「私たちは神に選ばれた選民である」 「日本は神国である」・・・・ 仕事、家庭、趣味、宗教、思想、容姿・・・・ 人によって、存在の根拠は さまざまですが 存在の根拠によって自分という存在を成り立たせ 人生に生きる意味を与え 生き甲斐とアイデンティティーを得て 人はここにこうしているのです いわば、存在の根拠というのは 幸福の源泉でもあります 例えば、「石の趣味をするのに 佐渡に生まれたのは、幸運だった」とか 「日本でもこんないい石が採れるんだ」というのは 地域の人、さらには我々日本人としての誇りであり 存在の根拠となるものです 文化というのは、民族としての特性であり 誇りとなり、存在の根拠となるものなのです 文化を守るという意義からも 産地はしっかりさせるべきだと、緋山は思います 青の入る一級品の羽茂の写真を 高野さんからいただきました これが青の入る羽茂です!! ① クリックすると拡大表示されます 写真で見ると手のひらサイズかな? と思いきや、300㎏もあったそうです この石は、購入者が「送らずに届けてくれ」というので 高野さんと先代の高野さんで、広島まで届けに行ったそうです えらい山の中で、購入者は宗教団体だったらしく 御神体にするとのことだったそうです ② クリックすると拡大表示されます 高野が磨いた青系の最高級の羽茂とのことです ①の石よりもずっと大きいそうなので 5 500㎏、600㎏はあるのではないでしょうか? タンスよりでかいのが分かります 高野さんのご友人(猿八出身の土建屋の社長さん)が 「この石は佐渡から出してはいけない おれが買う」 「お前(高野さん)が持っていると、どっかに売ってしまうので おれが持っておく」と言って買われて 現在も所有なされているとのことです これだけの大きさで、はじめて青が表現できるわけで 小さい石では青がちょっとついているくらいが 真正の羽茂五色と言えるのではないでしょうか? ちなみに この雷光石も、土建屋の社長さんところへ行かれたそうですが 大きさはなんと1トンあるらしいです それと、高野さんは緋山よりも一回り年上で メールとかしません 写真は、昔に、何枚か写しておいたおいたうちの一枚です だから、めちゃくちゃ貴重な写真をくださったたわけです (その写真を、さらにカメラで撮影して、パソコンに取り込んでいます) ついに、青(緑)の入る 一級品の羽茂を入手  86×49×16 代々議員をされていた旧家のお宅の玄関に鎮座していたお品物です 家人のお話では、佐渡の方からお亡くなりになった祖父が買い付けたそうです 原石を三つに割り、割った真ん中がこちらで 片割れは、ホテルニューオータニに運ばれたようです 四人がかりで何とか運び出しました。かなり重いですが重量は分かりません とあります 以下、ホテルニューオータニの赤玉および五色 転写    .jpg)  この155万の羽茂は、メノウ化した部分の多い羽茂で 天下の名石です じつは、緋山はこの石の出品者から、大きな門司の梅花を買っています  高さ(台込み)70.5センチ、33㎏ その縁もあって、155万の羽茂を1/3に切って、1つ売ってもらえないか? と交渉したこともありました たぶん5年くらい前です 155万の羽茂の商品説明には 四人がかりで何とか運び出しました。かなり重いですが重量は分かりません とあるので、石友さんに計算してもらいました 【 体積 16cm×86cm×49cm=67400cm3 密度は、花崗岩、大理石だと2.7g/cm3 翡翠だと3.3g/cm3 だいたい密度を2.9g/cm3くらいとすると 67400cm3×2.9g/cm3=195kg 密度2.7でも、67400cm3?2.7g/cm3=182kg 石が、真四角ではないので、もう少し少なく見積もっても 150kg程度はあると考えられます 】 とのことです ピンクが、この石(佐渡名石協会副会長の市川さんからいただいた羽茂)の 裏側と共通性があります 61STONEさんに、切断を依頼 切断前の写真 (テープのヵ所で4つに切る) 切断後、三協さんに 台座を依頼しました  (なお、台座をつくるには50回くらい石を底に合わせる作業が必要らしく 七里さんのところは大きな石を吊り上げる機械がないため 大きい石の台座は受けてくれません 20㎏程度までは受けてくれます) 三協社長 亀田さん(89歳)へのインタビュー ① 石友さんにいく左端 20.2㎏ 4つに切った石のうち この石だけは、後ろの方が景色よく、正面を逆転させています 石友さんの撮影 ② 石友さんにいく左から2番目 36.5㎏ 61STONEさんの倉庫にて 三協さんの工場にて この石も左下の黄色がメノウ化されて綺麗なので 写真のアタマが底になるように、台付けを依頼しました 一番右の④は緋山、一番左の①は石友さんと最初に決めて 緋山が70%+諸費用、石友さんが30%で購入しましたが 中間の2石の②は水晶が噛んでいて (真ん中のクラスターは、写真では分かりにくいですが 若干、紫がかっています) ③は色彩のバランスがよく 正直、甲乙つけがたいところです 石友さんの撮影 ③ 緋山にくる左から3番目 28.1㎏ 61STONEさんの倉庫にて 三協さんの工場にて 右下の黄色がメノウ化されて綺麗なので 写真のアタマが底になるように、台付けを依頼しました ④ 緋山にくる右端 34.6㎏ 61STONEさんの倉庫にて 台座がついたら、七里さんに湿式で磨き直してもらい完成となります なお、合計119.4㎏、およそ120㎏あったことになります ④の石の七里さんの磨きが完成しました  七里さんの撮影 インスタグラムから  ④の石、届きました!! 横52×高さ(台込)33×奥16 およそ34㎏ ④の石、届きました!! 横51×高さ(台込)21.5×奥19 およそ28㎏ この石は、裏側が特に良いです

|