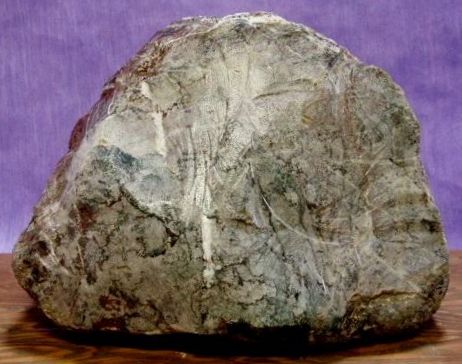

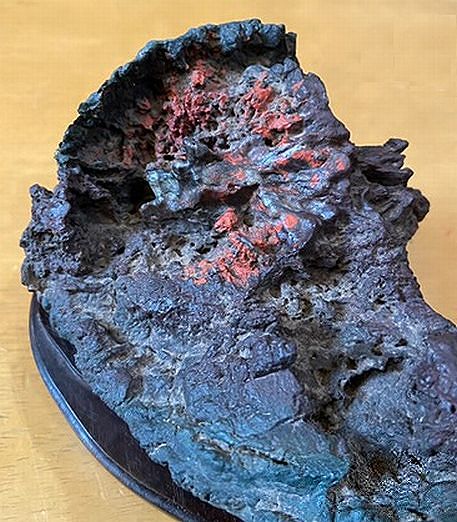

菊花石の見方 菊花石を求める場合 1、バランス 2、花に芸があるか? 3、母岩 が重要です バランス いちばん目のいく頂点にいい花があり 目のいく中心や左右にもいい花があって 全体的にも均整がとれているということ しまりがあること もちろん乳と呼ばれる白線やサビが入り それが絵的にじゃましていると評価は落ちます 神のバランスと呼べるものは 動きというか流れを感じさせます 花が多ければいいというのでもないです。 日本人の美意識は、襖絵などがそうであるように 「空間」を活かした「引き算の美」なのですから  私は、水石収集を趣味としますから バランス、さらには「流」や「韻」(リズム)というものを とても大切にしています ここが、単なる菊花石だけの愛好家とは一線を画すところです 「流」や「韻」がある石は、もののあわれや侘び・寂 また、雅などといった美的感情を呼び起こします 花 むろん、ボケた冴えない花はダメで くっきりとした花に評価がつきます 白花なら、当然、ねずみより純白に近いほど 評価がつくのも当然です また、花に芯があるほうが評価は上がりますし 母岩は紺、花は白、花の芯は茶 などといったように 花の芯に、母岩と違う色が着いているとさらによいです それから、赤花、ピンク花、糸菊、赤芯花 メノウ花、黄金花、二重咲きなど 特殊性を持つ菊花石は当然、評価があがります なお、赤が入ると花がまとまらなくなる 白がねずみになる というのも岐阜の菊花石の特徴なので 赤花菊花の白い部分がねずみっぽいのは許容範囲と言えましょう  ちなみに、白山紋石や津軽錦石の岩崎花紋石は 球果流紋岩なので 花が球果として入っています なので、どっから磨いても問題なく花が出てくるそうですが 菊花石の場合、水平に入っていたりで うまく磨かないと花が出なかったり また磨き過ぎると花がなくなってしまったりで そのへんが難しいようです 母 岩 根尾の菊花石の一般的な母岩は、紫に近い小豆色から 茶に近い小豆色で、黒もわりと見かけます 紫に近い小豆色の母岩を、臙脂(えんじ)母岩と呼びますが 日本工業規格(IIS)の色見本の臙脂とはちょっと違います 孔雀母岩、グリーン母岩、梨地母岩など 特殊性をもつものはその分価値がつきます とくに緑(グリーン)の母岩は美しいとされます 孔雀母岩のものは孔雀菊花石として珍重されています 孔雀母岩よりもさらに希少なものとしては、桜母岩や 金砂地母岩といったものもあります なお、日本の色彩石については、私以上に関心をもち 熱心に収集している人はいないと思われます それだけ色彩石が好きなわけですが 菊花石についても色合いに、とてもこだわります この点も、単なる菊花石だけの愛好家とは一線を画します ロウ引き 佐渡の赤玉石のようなジャスパー系の鑑賞石に対して 岐阜の菊花石や孔雀石は、基本的にロウ引きします その理由として 硬質なジャスパーに比べて 菊花石や孔雀石は、柔らかいから とされています しかし、それは事実なのでしょうか? 七里さんの話では、ロウ引きは、小傷を落すことを適当にすまして 小傷を埋めるためになされている ということです 七里さんの音声 ロウ引きについて 「樋」とは何か? 七里さんの音声 「樋」とは何か?① 「樋」とは何か?② (続編) 七里さんのコメント 【 樋と花だしの関連は、あるといえばあるし、ないと言えば、ないです 花だしは、花足の先端から中央の花芯に向けて、削って行くのが基本 そうすれば花だしの失敗が無いからです 樋と花だしの関連があるとするなら、花の咲く層と 咲かない層がわかるので参考にする程度です ちなみに、菊花の樋ではない隣合わさった母岩のことを 隣母岩とか、他人母岩と言います 樋以外に、花が咲くことが稀にありますが そういう時に咲いた花はめちゃ綺麗な花が多いです 硬い母岩に咲くので、良い花になるのだと思います 】 「花出し」について  七里さんの音声 「花出し」について なお、七里さんの場合、乾式の50、100、200 湿式の200、500、1000、2000、3000 という段階で仕上げます 番手が低いほど、石が削れますが 500までは石を削る力をもちます なので100で花出しを完成させてしまうと 200、500で、そこからさらに削れてしまうので 500まで削れることを考慮して花を出していくらしいです 菊花石の花が どのように形成されたか? 石原宜夫氏の「菊花石物語」に http://www.kikkaseki.com/generation/page2.html 約7千万年前、白亜紀の終わり頃から地球が活動期に入り 地球規模で造山活動が起こりました 付加体として乗り上げた赤倉山や舟伏山からも この頃にマグマが噴出したと考えています (中略) マグマの流れが止まると、マグマの中の石灰質の粒子が上にあがっていきます 粒子が集まり花となる核を形成するのです そして冷えるとまだ軟らかいゲル状のマグマの中の核が圧縮され弾けます→花 マグマが軟らかい時に弾けて広がったので、多くの花の花弁が乱れています とあります また、小さな母岩は早く冷えるので核の結合が少ない→小花ができる 硬い母岩は、石灰質の含みが少ない→小花ができる 母岩が軟らかいと弾けた核が花弁の中に同化してしまい 芯の無い花をつくるそうです これに対する七里さんの反論の音声を公開しますが まずは、予備知識として、これを読んでおいてください 桜石というのは こうした層状の構造をしていて 赤の層で切れば、赤の花が出て 黄色の層で切れば、黄色の花が出るわけですが 七里さんのよると、本石は斜め切りすることによって  茶色の層と黄色の層とを出しているということでした また、菊花石の花は 石灰質の玉が弾けてできた説 (石原宜夫氏)や 化石説なんかがありますが 七里さんによると桜石は、確実に鉱物 要は結晶(桜花)によって構成された石 なんだそうです 七里さん撮影 山にあった桜石の原石 クリックすると拡大表示されます 七里さんが10年以上前に、山で見かけた原石で 100㎏くらいはあったと思われるそうです 現在は消滅しているそうです (おそらく砕けて散り散りになった) 桜石は、このような層状の構造をしていますが 所ジョージさんの番組で紹介された石 クリックすると拡大表示されます 桜石の不思議なのは、この層状の構造がどのようにできたのか? ということだそうです ネットで、地層の出来る過程について調べると 1、岩石が雨風や水の流れなどで風化や浸食され、土砂になる 2、土砂が川などによって運ばれ、海に入る (海に流れ込むとき、大きい粒ほどはやく沈むため近くに堆積し 小さい粒ほど遠くまで運ばれる) 3、土砂が海底に堆積し、長い年月をかけて地層になる とあります 要は、ある地質の層が何百年と堆積し その上から、別の地質の層がまた何百年と堆積し また、その上から、さらに別の地質の層がまた何百年と堆積し ということの積み重ねでできるわけですが 桜石というのは、層状なのに 石全体が花(結晶)でできていることです つまり、同じ地質でできていて、色のつき方だけが層状ということなのです 七里さんはかつて鉱物、パワーストーンのお店をなさっていた方なのですが 七里さんによると「これほど不思議な石はない」 「(学者の人で)誰も、この謎を説き明かそうとして研究している人がいない」 とのことです 七里さんの反論の音声 (菊花石・桜石の謎に迫る) 偽の菊花石 叩きづくり 叩きづくりの菊花石は、磨くと菊がなくなるか 菊があってもお粗末なものとなります

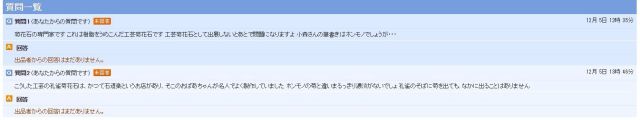

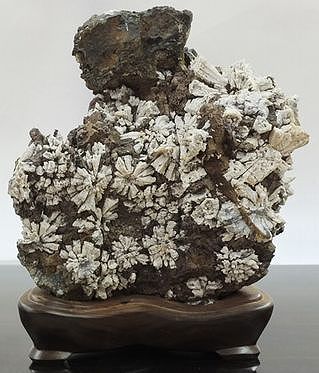

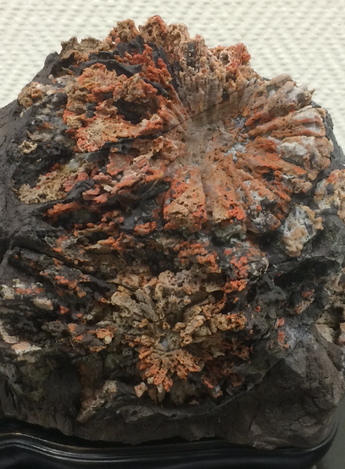

写真は転写  写真は転写  写真は転写  周りの母岩を叩いて 花を浮き立たせた(花出しした)だけの 純粋な≪叩き仕上げ≫と さらに花までつくってしまった≪叩きづくり≫とは違います サンドブラスト (吹付け) 砂を吹き付けて、母岩を掘り花を浮きだたせる技法です 同時に、母岩をならす加工です サンドブラストについては YouTubeでたくさん動画があがっているので 参照してください 一つリンクを貼っておくと (1) 格安サンドブラスト機使ってみた【レビュー】 - YouTube サンドブラスト用の砂といってもたくさん種類があります 珪砂、アルミナ(白色や褐色がある<)、カーボランダム(炭化ケイ素) ガラス(ガラスビーズ)、ガーネット(ザクロ石)、クルミ、樹脂 鉄、ステンレス、銅、亜鉛があり それぞれに特徴があり、用途によって使われるようです 例えば、ガラスビーズは、球体で表面が丸いため、あまり研磨はしない 梨地加工や光沢を出すのに使う ガラスパウダーはガラスビーズのように球体ではないため、より研磨力がある などの特徴があるようです 水石で底切りした石の底直しでも 吹付け加工はなされます 吹付け加工された菊花石の場合 叩きづくりの菊を、吹付けを加工したものほとんどです  転写   七里さんの所有する石です この石はちょっと分かりにくいですが サンドブラスト(吹付け加工)されたものだそうです 赤花の周りをサンドブラストで掘って 花を浮き彫りにしています ちなみに下は、杉山さんからもらった画像で 白木の赤花の玉菊、自然のままの菊です クリックすると拡大表示されます 七里さんによると7、8年前のある時期、一挙に出回ったそうで 七里さんもだいぶ売ったそうですが、それっきり出ていないといいます  この石も七里さん所有の サンドブラストによる菊花石です   七里さんによると この石は、サンドブラストなのですが すごく腕のいい人がつくったものだそうです その上、台座もいいので サンドブラストの見本として買っておいたものだそうです それから  このは叩きだけのように見えますが 間違えなくサンドブラストしてあるそうです  この石との違いは、上の石(赤が入っている石)は 花びらを角ばったように仕上げて こっちは、花びらを丸っこく仕上げている ということなんだそうです  この石は、花は叩きのみ 母岩をサンドブラストで、なだらかにしてるのではないか ということです 叩きと、サンドブラストは セットだと考えると良いそうてす 酸焼き 酸焼きとは、周囲を酸で溶かして花を浮き立たせる手法で 母岩を溶かして赤花を浮き立たせたりするものです なので、叩きづくりのようなニセの菊花石とは違います とはいえ、酸焼きの石は、天然のサバと称すると 「偽」ということになります 七里さんによると、但し酸焼きは、美山の柿野(旧美山町の一部) で採れた玉石の赤花菊花石以外でなされたものはみたことない といいます この赤花を売り出すために、考え出された技法らしいです 以下、転写 (学術、公益の範囲での使用)       この菊は、白い部分も含めで花なんだそうです 七里さんによると、美山の赤花には7種類あって  全部が赤の石が一番、人気があるそうです 七里さんの音声 酸焼きとサンドブラスト(吹付け加工) 七里さんの音声 美山の7種の赤花(5種公開)  ちなみにこの石は、酸焼きでなく、ほぼほぼ天然に近く ちょっと手が入っているくらいだそうです 七里さんの音声 酸焼きの菊花石 続編 樹脂を埋み 通常、孔雀の近くに菊花ができても、孔雀の中にはできません 最初の写真は石を掘って樹脂を埋めた偽菊 もう1枚の方は、私の所有する孔雀菊花石です 花の精巧さをみれば明らかに判断できます

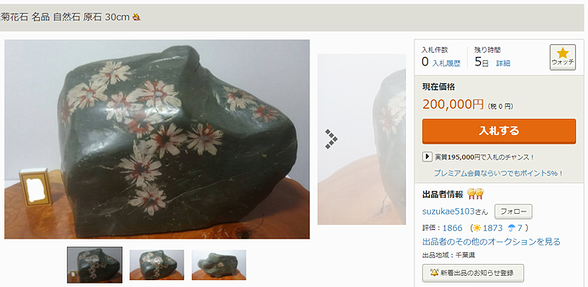

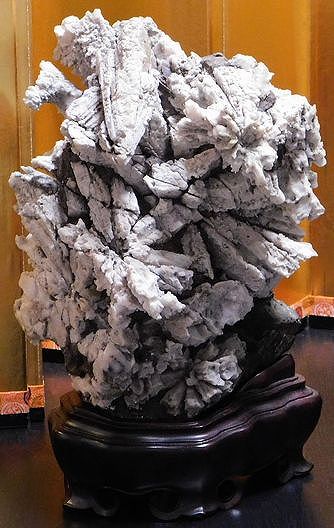

この石なんかは 杉山さん(菊花石では1番か2番の専門業者)曰く 「加工にしても、樹脂を埋め込んだというより ただペイントしたようなひどい粗悪品だね(笑)」とのことです  この石は、上とは別のものですが 同じ人によって作られたものでしょう  こちらはかなりよくできてはいますが ホンモノがもつ微妙な濃淡は出せていませんね それに本来、菊の花びらの上にくるはずの 「ニュウ」(白線・石のひびに石灰や石英が入り込んだもの)が 菊の下にあるのもおかしいです こうした工芸の孔雀菊花石は かつて岐阜に「石道楽」というお店があり そこのおばあちゃんが名人でよく製作していた という話も聞きます 私の知り合いの友人が高価な菊花石を買って ストーブのそばに置いていたら「菊が溶け出した」 なんて洒落にならないこともおきています こうした工芸孔雀菊花石の場合、母岩の孔雀石が良品ならば すなわち、玉(孔雀の羽の模様)がしっかり出ているモノならば むしろ菊を削って、孔雀石にしたほうが評価があがるでしょう・・・ しかし、この石の母岩の孔雀石は、高く見積もってせいぜい2万 そうなると工芸品としてどれだけの価値をみるかということになりますが どんなに高く見積もっても10万がいいとこではないですか・・・ クリックすると画像が拡大表示されます この出品者は、私の質問に、本来なら たとえ入札があっても 「出品を取り消して、専門家の鑑定してもらいます」 と返答し オークションにもその旨を掲載して出品を取り消すべきなのに 質問自体を無視して 高額入札をうながしたのだから悪質です ほとんど「詐欺」です(笑) ちなみに 杉山さん(菊花石では1番か2番の専門業者)のお客さんも 当初入札してしまったようで 杉山さんは「高値で入札しないように」と 注意を促したそうです それと、ついでにもう1つ書いてておくと 日本愛石館館長 小森宗閑 の書き込みのある桐箱は 根尾の菊花石業者のあいだで売り買いされているので 宗閑氏の遺愛石とは、無縁である という可能性もあるのです 宗閑さんや古潭の大家として知られる吉田凡石さんは 石でご飯を食べていたわけで 純粋な趣味人ではありません 凡石さんは、拾った石を 神居水石庵の陶山さんのところに 売りに行っていたそうです また彼らは、書が達筆で 自分の石でなくとも依頼されれば、銘をつけ 箱書きや札書きしてあげていたようです なので、宗閑さんの箱書き付きの石 というのはやたらとあります この石が仮に、宗閑さんの遺愛石であったなら 宗閑さんというのは、よほど眼がないですし また仮に、この石がお客さんの石で 宗閑さんが箱書きしてあげたとすると 宗閑さんという人は、よほどの商売人であった と言わざるを得ません 石友さんの 渡邊さんが 偽の孔雀菊花石の参考資料にして 写真を提供してくださいました お父様は、埼玉県草加市のワタナベと伝えると 石関係の店主で知らない人はいないほど 名を馳せておられたそうです 二石は、ニセ菊を落としても 孔雀石として名石クラスです!! クリックすると拡大表示されます 横36×高さ(台込)17×奥9.5 8.9㎏ ニセの菊花を削ったあと 渡邊さんのお話です 【 母から聞いたのですが 偽菊花石を手に入れた経緯は1997年(平成9年) 父が闘病中、主治医から余命数ヵ月と宣告をうけた事で 母は数件の付き合いのある銘石店に連絡をいれ ◎石の支払いは残っていませんか? ◎頼んだ石は有りませんか?有りましたら持って来て下さい!っと伝えました 普通でしたら余命わずかと言われたら石など買わないと思うのです が母の思いやりで購入した石でした なので石を見ずに家に来たとき、偽菊花であることが分かりました 】 七里さんによる磨きと台座を直しています 横36×高さ(台込)19 10㎏ 渡邊さんのお話です 【 こちらも母が見ずに父のために購入した石 ※偽菊を埋め込んだ方は おばちゃんですよね?(-_-;) 当時、高く売るために工作したのでしょうが 後世に残るペテン師となって仕舞いましたね 工芸品として持つのも良いですが 七里さんに、ニスを剥がし偽菊を取り除き根尾孔雀石として 蘇って良かったです 】 サバと牙(キバ) 母岩が柔らかく、花が硬質だと、雨や地下水によって、母岩が溶けて花のみ残ります これを「立ちサバ」また「牙」といいます 逆に、母岩が硬く、花が柔らかいと、花が溶けて母岩ほうが残ります これを「抜けサバ」また「サバ」といいます ≪サバ≫という名称については 「盆栽用語」の捌幹(サバミキ・サバカン)からきたと思われます ネットで調べると 幹の一部あるいは大半が自然の災害を受け 割れたり裂けたりして木質部が現れている状態 山岳の老樹に見られ、風情がある 樹に時代をもたせるため、人工的に幹を削って サバ幹をつくることもある とあります

サバやキバのよいモノは、なかなか手に入れることは困難です 石原宜夫さんから 菊花石研究の第一人者であられ 多くの著者や 菊花石の「聖典」ともいうべきサイト 菊花石物語 http://www.kikkaseki.com/index.html を発信なされている 石原宜夫氏が 写真集「根尾の菊花石」(2018年初版)で このように↓述べられています ≪ サバ菊の牙菊などは殆どないのです あっても、一見さんには分けてくれません 私が始めた頃、酸サバがサバ菊として横行していました 酸で火傷した花と母岩は気持ちが悪くなります なんでそんな下品な物を造るかと、たずねると、選ぶのは客という返事 地方の百貨店で視力の衰えた高齢者やサバ菊を知らない初心者に売りつけて 欺瞞な菊を散逸させてしまいました そして、京都の展示会に行くと、酸サバが堂々とサバ菊として展示され 賞までもらっています 毅然たるものが水石の世界にはありません ≫  転 写 石原さんもだいぶ高齢とききますが ご健在でおられて このような貴重な見解というか事実を書いてくださったことに 心から感謝です

|