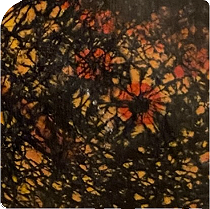

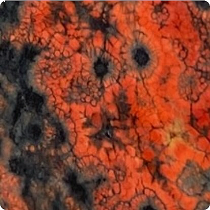

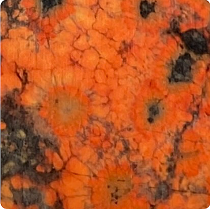

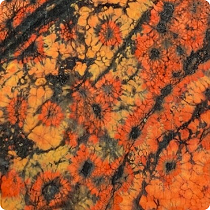

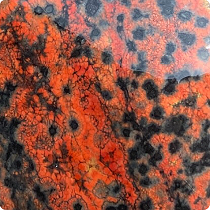

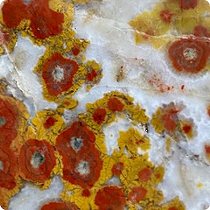

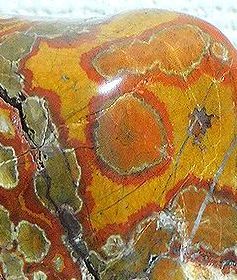

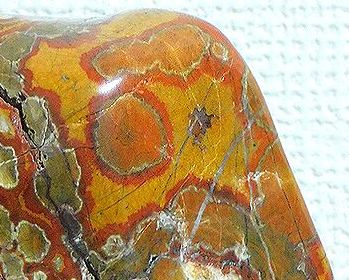

桜石の花 ふつうの桜石は、芯が白(斑)、芯の周りが赤、花弁が黄色(黄色はつながる) 夜桜は、芯が黒、芯の周りが赤、花弁が黄色 です 花を細かく分類すると スタンダードの他に、赤桜、黄桜、寒桜・紅葉(もみじ・レア種) ひまわり、メノウ桜、みかん、柿赤(超レア種) 三重(みえ・超レア種)、薄墨(うすずみ・超レア種) など に分けることができるそうです  クリックすると拡大表示されます 多重芯、同心円状の芯をもつ 花弁も確認できる 三 重桜 クリックすると拡大表示されます 柿 赤 以下、クリックすると拡大表示されます

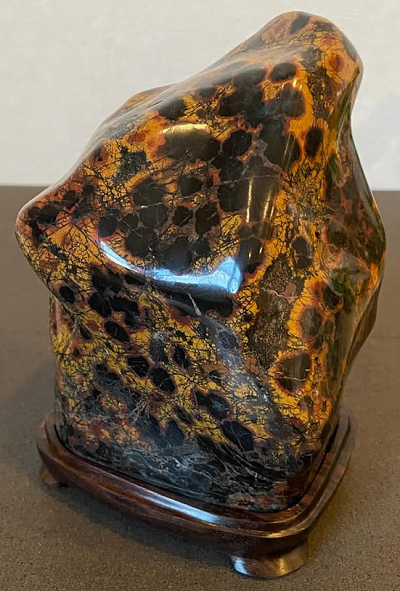

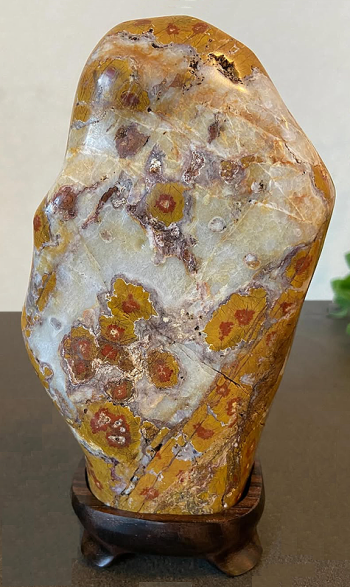

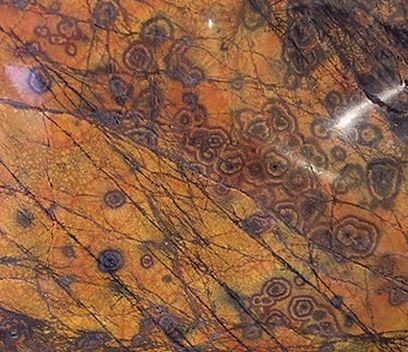

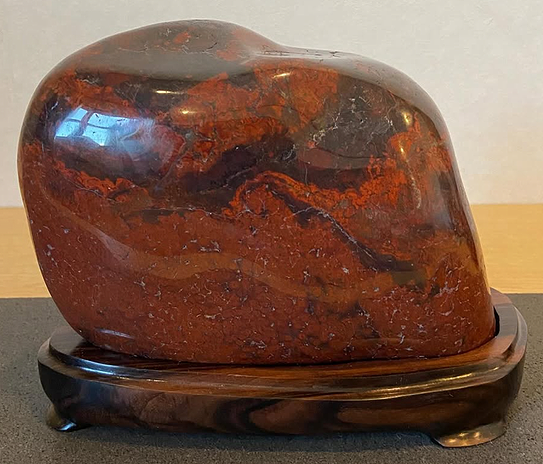

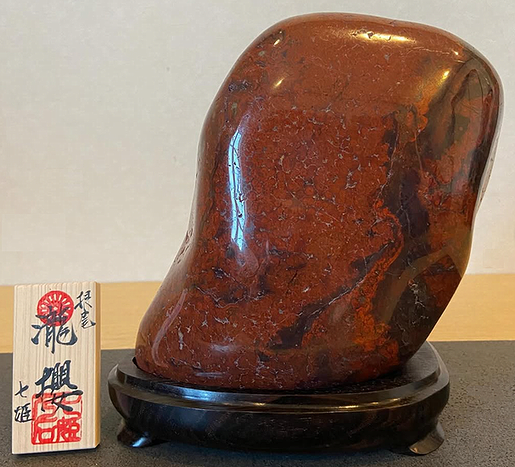

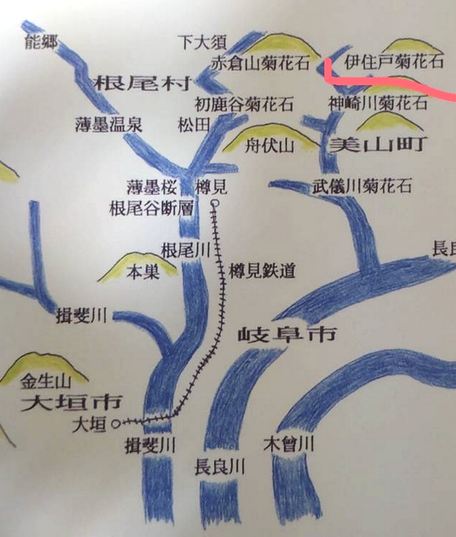

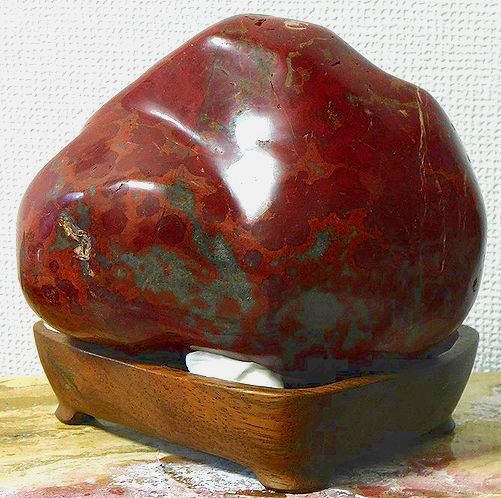

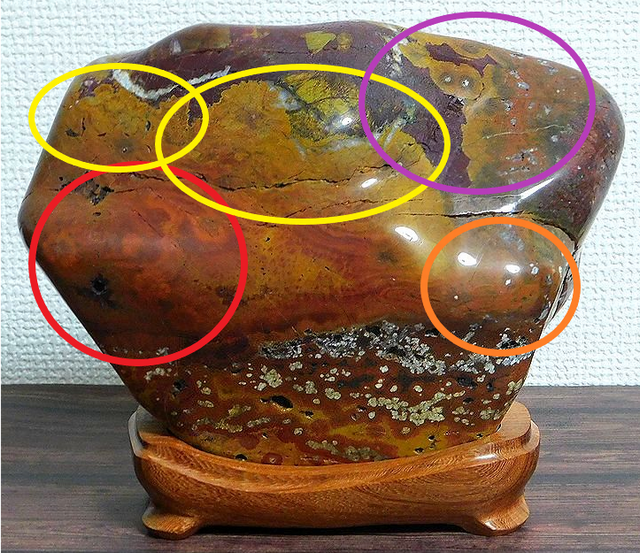

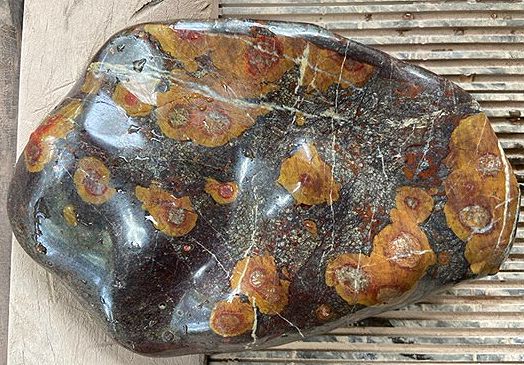

もみじ 三色咲き クリックすると拡大表示されます 薄墨 (薄紫~ピンク系の花・超レア種) 麗花 傑作 クリックすると拡大表示されます 月華輪 傑作 クリックすると拡大表示されます 梅園 傑作 クリックすると拡大表示されます メノウ花 レア種 この花は「王林」で、メノウ花ではないです クリックすると拡大表示されます これが、メノウ花 夜桜のメノウ花 超レア種 白のメノウ花が連なる クリックすると拡大表示されます 昼間の桜の大輪の「ひまわり」 超レア種  根尾桜石の会 公式キャラクター 今回、七里会長とともに、根尾桜石の会における 後世に残すべく文化事業として 桜石の各花に名前を付けることができました (緋山は9つ付けましたが、会長の付けたものの方が粋です) それを記念して、日本の石では「初」となる 公式キャラクターができた とのことので 掲載しておきます  左が、昼間の桜石のキャラクターの陽(ひなた) 右が、夜桜石のキャラクターの月 【 背景は、東谷川上流、白木山直下 】 桜石のキバ (白木産) 横13×高さ(台込)9.5×奥6 594g 台座は、紫檀です 正面、右の斜めの面に台座が付きます 背面、左の斜めの面に台座が付きます クリックすると拡大表示されます 自然の菊花石には、石灰岩質の花が雨水によって 溶けて母岩が残るサバ(抜けサバ) 逆に母岩が溶けて、硬い花が残る牙(立ちサバ)があります 以下、七里さんの撮影 クリックすると拡大表示されます 七里さんによるとこれだけ花の揃った牙サクラは なかなかないそうです 夜桜石 (白木産) ひまわり 傑作 横12×高さ(台込)14.5×奥10 1612g 炎芯桜もみられます 石が硬いので、磨くとこれだけツヤツヤになります 台座は、黒檀です 黒檀は、紫檀とは比べものにならないくらい高価です 以下、七里さんの撮影  愛石家の方が 10年くらい前に拾われた夜桜の原石だそうです また、七里さんが5年ぐらい前から目をつけていたそうです 今回、緋山のために愛石家の方から購入し、仕上げた 2024年度、最高の石である ということでした クリックすると拡大表示されます 全方向、鑑賞を楽しめる石です 桜石 (白木産) 横7.5×高さ(台込)7×奥2 140g 台座は黒檀 小さいけど景色は最高です これだけ小さいと写真にすると ピントがあわず、シャープをかけると 巣穴などが目立つものに撮れますが 実物はツヤツヤで まったく巣穴や割れ目を感じされることはないです 夜桜石 (白木産) 横12×高さ(台込)7.5×奥4.5 430g 台座は黒檀 七里さんのインスタから  原 石   とてもきれいな色彩の石 赤、オレンジ、黄色の三色咲のぼたん花です 七里さんによると、これだけ色が鮮やかなのは メノウ化された部分に色がのっているからとのことでした 花が特大サイズの桜石 (白木産) 横13×高さ(台込)9×奥6 475g 黄色は、画像を修正しても なかなか実物の色に近づけないのですが この石の黄色は、桜石としては、最高レベルに綺麗です 台座は黒檀 以下3枚は、七里さんのインスタから こちらの方が、黄色は実物の色にちかいです この桜石は、花が3センチを超える特大サイズです 黄色い桜石は、芯が白、芯の周りが赤、花弁が黄色で 黄色がつながっているものが多いですが 特大の花をもつ夜桜石と比べてみました 夜桜の場合、芯が黒、芯の周りが赤、花弁が黄色が基本です 写真の夜桜の正面左下の超特大花は 2つの花がつながってできています なので芯でくらべても 明らかに、黄色い桜石の方が花は大きいです 花が特大サイズの桜石 (白木産) 横18×高さ(台込)13×奥6 2062g 上の方は、寒桜になっています 裏 側 台座は黒檀 ピカピカに仕上がっています 七里さんのインスタから 七里さんの写真ほどではないにしても この石の黄色も、桜石としては、わりと綺麗です まずは、ふつうサイズの花の石との比較です つぎに、原石タイプの特大花との比較です さすがに原石タイプよりは、芯の外の赤が小さいのが分かります 最後に、夜桜の特大花との比較です ほぼ同じくらいの花の大きさかと思います この石は縦に飾った方が景色がよいので 縦の台座の制作を依頼しました 縦の台座完成 横12×高さ(台込18.5×奥5.5 2062g 台座の材は、黒檀ですむ 黄花の桜石 (白木産) 横6.5×高さ(台込)7×奥2.5 128g  実際に、黄色い桜は存在します オオシマザクラ系のさくらで 御衣黄(きょいこう)というそうです 七里さんのインスタから  台座は黒檀 桜石 (大須産) 横8×高さ(台込)11×奥4 310g 大須の石で、正確には孔雀石だそうですが 質は白木の桜石と同じで かつてこのタイプの石を≪御殿桜≫と呼んだそうです 玉がピンクがかっています 桜石 (白木産) 横7.5×高さ(台込)8.5×奥4 180g 裏側 タガヤサン こう据えてもいいです こちらの方が景色がいいので、台座を作り替えてもらっています 台座が完成しました 台座は黒檀 桜石つぼみ (白木産) 横16×高さ(台込)12×奥5.5 982g 台座は、タガヤサン 超稀少、右に桜のつぼみをもつ石です つぼみを割ると、中に桜の花があります 桜石 「瀧櫻」・「火の鳥」 (白木産) 横15×高さ(台込)18×奥8 3042g 台座は黒檀 台座は黒檀 七里さんのインスタから   菊花石 (大須産) 横3.3×高さ(台込)7.5×奥2.5 84g 台座はタガヤサン この石は、七里コレクション①で紹介しています 下の石と兄弟です 今回いただいた石は 同じ母岩からとれた小さな石ですが 以前いただいた石より 花が綺麗に出ています 梨地母岩と言えば、白木山なので この石は、白木産かと思いきや、大須(赤倉山)産なんだそうです ついにくる 淡墨桜 うすずみざくら (白木産) 横16.5×高さ(台込)12.5×奥6 1653g 台座は黒檀 横7.5×高さ(台込)4.5×奥3 150g 台座の材は、タカ゜ヤサン 寒 桜 横5.5×高さ(台込)7.5×奥3 194g 台座の材は、黒檀です 寒 桜 横3.5×高さ(台込)8.5×奥3 132g 台座の材は、黒檀です 夜 桜 横3.5×高さ(台込)4.5×奥2 59g 台座の材は、タガヤサンです 赤 桜 横7×高さ(台込)6×奥2.5 124g 台座の材は、黒檀です 黄 桜 王林 横8.5×高さ(台込)15.5×奥4 844g 台座の材は、黒檀です 台座の材は、黒檀です 黄色の花は、ほとんどの場合、つながってしまうので このように1つ1つ花としてみれるものは とても稀少です 夜 桜 傑作 横18×高さ(台込)11.5×奥5 1140g 台座の材は、黒檀です 三重芯・柿赤 超レア花 横26.5×高さ(台込)17.5×奥8.5 およそ5.5㎏ 台座の材は、黒檀 表は、三重(みえ)芯の桜 裏は、柿赤の桜 緋山は、柿赤の方が好みです この赤はめっちゃいいです 数多く所有する桜石のお気に入りベスト5に入る石です 赤孔雀 (東谷川本流) 横19×高さ(台込)14.5×奥9 3046g 台座の材は、赤ケヤキ (ケヤキ材の中では最高のもの) 裏 どの方向からでも鑑賞できるので 台座に悩む石 横で飾るように、台をつけてもらいましたが 脈線の橙赤の他に、赤が二色あり、綺麗なので 山形か、立てて見るほうがよさげです なので、追加で台座を作ってもらいます  原石 (川ズレ)   磨く前 水で濡らした状態 石が硬く、玉の大きな とても珍しい赤孔雀です 東谷川は、赤倉山、白木山の谷あいを通って根尾川となります 〔能郷白山を水源とする根尾西谷川と 左門岳を水源とする根尾東谷川が 根尾川の上流樽見地区で合流し、根尾川となる〕 赤倉山と白木山の間は、5キロとか7キロとかあって その道中にも、たくさん山があり これらの石が、東谷川に入るので 本石の赤孔雀は、どこの山の石かまでは不明といいます  なお、美山地区、神崎地区の石は 東谷川に入ることはありません 東谷川が、揖斐川水系なのに対し 神崎川は、長良川水系になります 東谷川で菊花石や美石を拾うと、赤倉なのか白木なのか はたまた道中の山の石なのか迷うことがあるそうですが 神崎は独立しているので、判別しやすいそうです 新たな台座(横1) 完成 横17.5×高さ(台込)14.5×奥9 3046g 台座の材は、パドック  日本百名山 南アルプス(赤石山脈)南部主峰 赤石岳 左奥は100名山 荒川岳 (緋山撮影) 南アルプスは、北アルプスよりも一つ一つの山が大きい 岩峰の北アルプスに対し、南は、山が大きく、緑も多いのが特徴です  南アルプス(赤石山脈)南部 主峰 赤石岳にて 手前右のピークは、200名山の笊(ざる)ヶ岳 (緋山撮影) 以下、裏側 新たな台座(縦) 完成

横14×高さ(台込)19×奥10 3046g 台座の材は、ニューギニア ウォールナット 裏 新たな台座(横2) 依頼中   日本200名山 南アルプス 笊(ざる)ヶ岳にて 南アルプス(赤石山脈)南部主峰 赤石岳 (緋山撮影) この石は、4つ台座ができることになりますが たぶん、鑑賞石史上、1つの石に4つも 台座をつくるなんて緋山が初めてだと思います だいたい台座に石を飾る文化は日本のものなので これは日本でなく、世界史上初だと思います なにもそれを狙って4つ台座をつけたわけではありません 最初の台座は、七里さんと相談の上 (そのとき緋山は画像での判断) 決めています このとき、赤孔雀の大玉、つまり紋石として考えていたので 玉を鑑賞するのに最適な台座を判断したわけです なお、上部は、山脈をイメージして磨いてもらっています ところが、手にしてみると、赤が一色でなく、混じり方が面白く 色彩石としても鑑賞できることを知り 紋石と色彩石の最適な台座として縦を考えました あと、山形として秀逸だったので、山形として見る台座をつくりたいと 思ったわけですが、横2は、縦の台座と同じ面なので、横1でつくってもらいましたが やはり、横2も形も景色も抜群なので、追加で依頼し、4つとなったわけです 自分の中では、最初の台座の見方はちょっと落ち 追加で作った3つの見方には差がないです いずれにしても、赤孔雀の大玉というだけでも稀少なのに 色彩も面白いし、山形としても抜群と言えます なお 先日、佳石庵の中路さんからいただいた神居古潭石の台座 日本一と謳われている 鈴木広寿氏(故人)の作でした ですが位置が気に入らずに、中路さんに作り直してもらっています (中路さんは現代の名人と認められている台座師でもあります) 双峰形の真黒名品を入手しました 鈴木広寿氏の台座を廃棄した人物が 水石史上、かつていたでしょうか? しかし、見方がダメなものはダメ!! 緋山にとっては、それだけ台座の位置は大事なのです 夜 桜 傑作 銘 天の川銀河 横14×高さ(台込)10×奥4.5 650g 台座の材は、黒檀 この石は、桜石では群を抜いて艶があります ピカピカです 石英成分が多いのでしょうが ジャスパーでもこれだけ照りのある石は なかなかお目にかかれません 景色も、表裏、どちも素晴らしく、星雲、天の川銀河を想わせます メノウ桜 稀少 銘 天女の羽衣 横8×高さ(台込)4.5×奥2 106g この花は「王林」で、メノウ花ではないです これが、メノウ花  天使の羽根を想わせます  台座は、黒檀 昼間の桜の大輪の「ひまわり」 超レア種 銘 友禅流し 横11×高さ(台込)14×奥6.5 1330g  台座は、黒檀

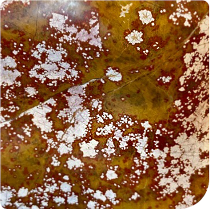

昼間の桜石の「ひまわり」 夜桜石の「ひまわり」 桜と菊と孔雀が共演する 激レアの桜石 銘「神代(かみよ)の桜」 横19×高さ(台込)16×奥8 3262g 台座は、本紫檀  桜石の母岩に、孔雀石の母岩がくつっいて 変性した石だそうです 赤は、赤花菊花石 紫は、下のタイプの孔雀石   裏には、菊がいる オレンジは、桜なのか菊なのかよくわからない中間的な存在 黄色は、菊なのか孔雀なのかよくわからない中間的な存在 ということです そもそも菊花石の黄色い花は存在しないはずなので 黄色は孔雀ということになりますが 形から言えば菊だと考えられます 桜の母岩と孔雀の母岩がくつっいて 変性しているので、このように 七里さんでも悩む花(紋様)がみられるということです なお、菊花石の愛好家から≪桜石の母岩≫ と呼ばれているこの石は、そもそも桜石と無関係なんだそうです この菊花石の母岩は、白木の桜石でなく 赤倉山で採れる御殿桜と呼ばれる石だそうです ちなみに、御殿桜とは 水谷さんからいただいたこの石 あと、下の石が≪御殿桜≫です いずれにしても本石は 白木の桜石に、赤花の菊が咲いていて さらに孔雀もある という激レア中の激レアの石です それと、これだと、桜が奥まってよく見えないので 台座を直してもらっています この台座(立てて飾る台座)は 表と裏 両面みれるようにつくったのだそうです 台座は、紫檀の最高級品 ホンジュラスローズウッド (薔薇の香りのする紫檀) まだ、直し前で、石をずらして置いています 一番の見どころは、右の桜ですが 「麗花」の花が入ることで一層美しくなっています 台座の直し完成 横13.5×高さ(台込)20.5×奥9.5 3262g 台座は、紫檀の最高級品 ホンジュラスローズウッド 銘「紅流しの桜」 横6.5×高さ(台込)13.5×奥5 437g 枝の入り方が絶妙 台座の材は、ブビンガ この石は、内部がかなりメノウ化されています 銘「古城の桜」 横6.5×高さ(台込)11.5×奥5 390g 台座の材は、ブビンガ 背 面 この石は、白木産ではなく 赤倉山産の「御殿桜」と呼ばれている母岩です 七里さん曰く、本来「御殿桜」とは 赤倉山の赤の母岩の桜石を言っていたそうですが 今日では、定義が曖昧で、花が良い石や花の大きいものが そう呼んだりされているようです なので、そうした曖昧な言葉ではなく 桜石保存会として ちゃんと一つ一つの花に名前をつけた という経緯があります それはともかく、この御殿桜は 特別、花がおもしろいです 銘「霊樹の桜」 横12×高さ(台込)13×奥6 990g 台座の材は、ブビンガ  色が赤とオレンジの半々になっている珍しい花弁 桜の霊樹が見られます 桜石は、ジャスパーに近ですが とは言え、石質だけでいくと、五城目孔雀にはかないません しかし、五城目孔雀の判断基準が、綺麗さと大きさだけなのに対し 桜石は、日本の風景、情緒を表現できる石です 門司の梅花なども、幹や枝があって、景色を描く石ですが 桜石には色彩があります それに門司梅花は、そんなに花の種類がありません また、岐阜の菊花石は 華やかで、豪華ですが 柔らかい石なので、石質という点においては劣ります それに、菊花石は花が大きいだけに景色を表現するには ある程度、大きさのある必要があります これに対し、桜石は小さな石でも 景色や情緒を表現しうる稀有な存在と言えるわけです 銘「錦秋もみじ」 横7×高さ(台込)5.5×奥2.5 94g 台座の材は、黒檀 もみじの花は、樋(ひ)が薄く、仕上げるのが難しいそうです また、大きな原石を磨いていくと 突然、もみじの花が出てくるというものではないそうです  桜石というのは、このように層状になっていて 原石がどけだけ大きくても、もみじの層が入っていないと もみじは出てこないそうです なお、この原石から七里さんが磨き出したのが 「もみじ三色咲き」です  この石は、私らのあとの世代 次世代に美石界を担うエースの1人が購入されています  こっちの石は、昔、もみじがこんなに出ないとは思わず ふつうに売ってしまったものだそうです 誰に売ったのかさえ覚えていない とのことでした   このもみじも、横からみると 層状になっていることが分かります ちなみに この石は、もみじとしては大きく 12×10×5 1.04kg とあるので もみじの花というか葉も、大きかったと思われます いずれにしても、もみじの原石を探しに 七里さんが、桜石を収集なされてきた 古老の方を回ってくださっています 庭に置かれている石を、片っ端からひっくり返して 探してくださっています 七里コレクションの「翡翠」の 出所(出自)と掲載について 岐阜県には、菊花石、桜石、孔雀石をはじめ 土岐石、白山紋石などが産出することから 美石愛好家が多いそうです 岐阜県在住の美石コレクターは 糸魚川や、富山県の小矢部川あたりまでは 頻繁に採石に行かれるようです そんなことから 全国に名を轟かすレジェンドが幾人かいるらしく 私が入手した土岐の紋石、激レアのコランダムなんかも レジェンドの石だったものを、七里さんを通していただきました 土岐の紋石、激レアのコランダム、別格の小矢部川をいただいた レジェンドは、とくに鉱物、翡翠収集においての第一人者です さて、翡翠だけならこの方と比肩するレジェンドが このだび逝去なされたらしく 七里さんが、庭に置かれていた翡翠をまとめて引き取ったそうです 庭に置かれていた石なので、緑が視認できるものは少ないそうですが 切ってみるとみごと緑が入っているもの、めちゃくちゃ透過のよいなどもあるようです それを、削って、磨いて、景色をつくる そして、銘木 紫檀で、オシャレな薄い台座に据える こうして完成に至った石なので、根尾の石ではないですが 七里コレクションとして掲載することにしました 翡翠 (糸魚川産) メロン色 横9×高さ(台込)5.5×奥1.7 167g 台座の材は、紫檀 (むろん塗りはしていない) かなり透過がよい 翡翠 (糸魚川産) メロン色 横9.5×高さ(台込4.5×奥1.5 130g 北海道のような形の紋様 台座の材は、紫檀 (むろん塗りはしていない) かなり透過がよい 翡翠 (糸魚川産) 横16×高さ(台込)7.5×奥1.7 322g 台座の材は、紫檀 (むろん塗りはしていない) こっちの面の方が若干、色合いがよい 上というか周りは、ミャンマーのものでない証拠となるので 自然のまま削らずに残してもらいました (ミャンマー産の自然状態のままの翡翠は、黄色っぽい皮目で覆われている) なお、安いモノなら、遊びですむのでいいですが 何十万もする石は、周囲を削り落としてある石は買わない方がいいですよ お問い合わせ 七姫の石 七里 正貴 090-1479-6915 gifu.meiseki@gmail.com インスタグラム 七姫の石 心を元気にする鑑賞石職人 (@nanahime7777) 七姫の石 七里コレクション③へ

|