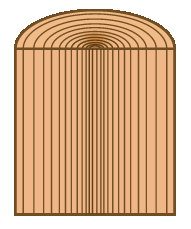

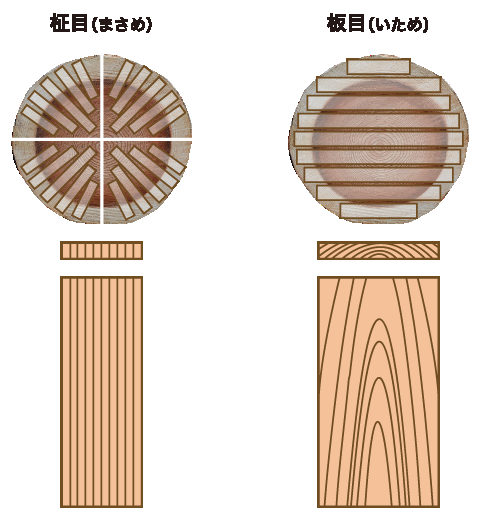

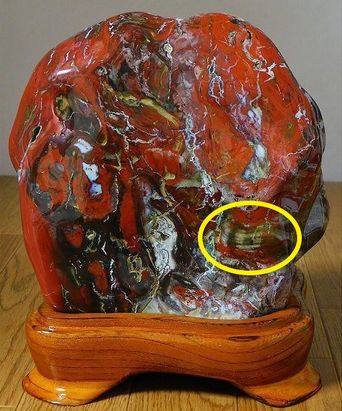

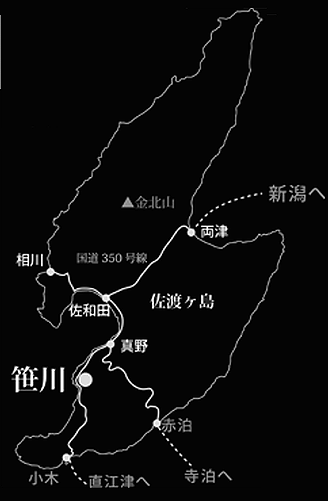

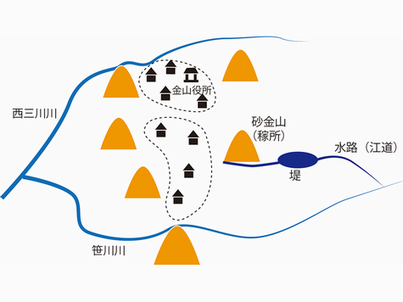

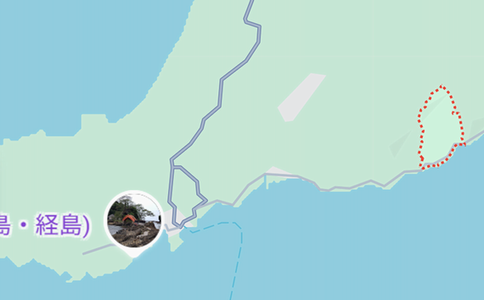

佐渡 蛇山五色石 (へびやま ごしき) 五色瑪瑙(錦紅石)、羽茂五色の他に じつは佐渡には、もう1つ五色石があります それが「蛇山五色石」です 但し、現在ただ一人、佐渡で、原石から仕上げまでする 石磨き職人 の高野さんが 蛇山を佐渡で所有しているのは自分(高野さん)だけではないか? というほど、幻の石です クリックすると拡大表示されます 51×35×32 どんな力持ちでも一人では持ち上げられないそうなので 80㎏ぐらいあるのかもしれません  佐渡市真野の蛇山という山で採れたそうです 石英鉱物は、目に見えるほど大きく結晶しているもの つまり顕晶質(けんしょうしつ)のものを「水晶」と呼びます 一方、ミクロサイズの結晶が集まった潜晶質(せんしょうしつ)のものは 「カルセドニー」(玉髄)、「瑪瑙」(アゲート)、「ジャスパー」(碧玉)に分けられ 「カルセドニー」(玉髄)と「瑪瑙」(アゲート)は、半透明なモノ 「瑪瑙」(アゲート)は、カルセドニーのなかで模様の美しいモノをいいます これに対し、ジャスパーは不透明なモノを指します 日本ではジャスパーでもとりわけうつくしく透明感のあるモノを 五色瑪瑙(錦紅石)、羽茂瑪瑙(羽茂五色石) 出雲瑪瑙(花仙山のジャスパー)などと呼び、メノウは「美称」にもなっていますが 基本ジャスパーです 但し、佐渡の錦紅石を化学的に研究した人の本によると 白い部分は瑪瑙らしいです 白、半透明じゃないじゃないか!! という話になりますが スライスしたときに半透明なら「瑪瑙」らしいのです ただ【何センチにスライスしたとき】などといった規定もなく、そこはあいまい 厳密には不純物を20%以上含んだ不透明なものをジャスパーというそうです 五色瑪瑙や羽茂瑪瑙が、瑪瑙部分が入ることはあっても おおむねジャスパーであるのに対して 蛇山五色と、大杉めのうは 瑪瑙らしい瑪瑙です (大杉めのうにはジャスパーのものもある) クリックすると写真が拡大表示されます 横19×高さ(台込)23.5×奥10.5 およそ6㎏ アリゾナの珪化木ではないのか? とも一見すると見られますが 流紋岩(マグマが流れつつ冷えて固まってできたもの)が メノウ化したものだと思います なぜなら、珪化木というのは、筋というか流紋が 木目をつくるのではなく 模様(色彩)が木目をつくるからです  アリゾナの珪化木 転写 要は、本石には、アリゾナのような 模様による木目が見られないのです また、アリゾナなら 表と裏がほぼ景色が同じ(色や柄が同じ)なはずです  アリゾナの珪化木 転写 それから、縦に割れた場合は このような木目が見られるはずです 緋山の入手したこの石(蛇山五色の確証はない)が 珪化木だと仮定すると 横から見ると、木目が横線になので 中に、円状の模様による木目がなければなりません  それがありません  ちなみに、材木では 切り分け方の違いで現れる木目に、柾目と板目の違いができます それから、錦珪化木は 1つあるいは1種類の樹木によって形成されているとは限りません 様々な樹木が折り重なって埋没し、熱変性を起こし 谷川などに転がって小さくなったものもあるわけです 写真の石は、津軽錦石の錦珪化木ですが 木目の方向がぐじゃぐしゃです  しかし、横だけ木目がちゃんとしていて 中だけぐしゃぐしゃというのも考えにくいはずです   それから、錦紅石なんかでも 珪花木っぽくみえる部分が入っている石もあります 現存するとおもわれる唯一の 真正かつ一級品 蛇山五色を入手しました クリックすると拡大表示されます 15年とか前の高野さん撮影 今回、いただいた写真 高野さんのメモ書き 15年くらい前に高野さんから聞いたこの石の由来はこうです ≪ 錦紅石を、石のテーブルと交換くれという人がきた 石のテーブルなんか、石自体はいっぱいあって 磨けばいいだけのものなので 「あー いいよ いいよ」と言ったところ この人が持ってきたのが 錦紅石でなく、この蛇山五色だった もちろん蛇山の方が、全然、稀少なので これはいいと思い、そのまま交換した ≫ 蛇山五色に関する 高野さんのお話(音声)へ 以下、高野さんのお話にでてくる 笹川は、西三川砂金山の砂金堀による集落を始まりとします 高野さんが新潟大学の地理学の教授から聞いた話を解説しておくと 400万年前、海底の山であった蛇山(真野に位置する)から 西三川の方向に海底の谷になっていて 砂金を含む土砂が流れ、そこに砂金山(虎山)が出来たということかと思います  西三川砂金山について調べました https://kouhou.niigatakenjinkai.com/?p=7512 東京新潟県人会 西三川砂金山~ 「佐渡島の金山」 世界遺産構成資産 西三川砂金山は佐渡最古の砂金山で 平安時代後期の「今昔物語集」に登場する 産金の舞台になった場所と考えられています この地域では、山の斜面を堀り崩し、水を利用した 「大流し」といわれる方法で砂金を採っていました 安土桃山時代末期から江戸時代初期にかけて 本格的な開発が行われ、毎月砂金18枚(180両=約2.9㎏)を上納したことから 西三川砂金山の笹川地区は「笹川十八枚村」とよばれ 賑わいをみせたといわれています しかし、次第に産出量が減少し、明治5(1872)年に閉山しました なお、≪大流し≫とは、砂金を含む山の地層を掘り崩し、水路を引き 堤の水を一気に流し込んで余分な土石を洗い流してから 砂金を採る方法のようです  https://www.bunkeikyo.jp/landscape/landscape-326 全国文化的景観地区連絡協議会 佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観 佐渡島の南西部、真野湾に注ぐ西三川川流域一帯には 金銀鉱床が展開しており、古くから砂金採掘が行われた結果 現在でも斜面の掘削による平坦面・被植に乏しい裸地や 地崩れ地形・独立丘陵など特異な地形が残されています。 砂金採掘の記録は平安時代に遡るが、産金量が増大した中世末期には 砂金採掘の中心地であった西三川川中流域の山間地に集落が形成され 近世に入っても、徳川幕府の財政を支えた佐渡金銀山の1つとして栄えました 江戸時代中期以降は次第に産金量が減少し 明治5年(1872)に西三川砂金山は閉山となりました 閉山後は砂金採掘跡や堤跡の田畑への転換 砂金流し用水路の農業用水路への転用といった農地開発が行われ 明治末期には現在の農山村へと産業構造の転換がほぼ完成しました https://www.sado-goldmine.jp/about/nishimikawa/ 佐渡の金山 西三川砂金山 佐渡の南西部に位置する真野地区の西三川砂金山は 12世紀末に成立したとされる「今昔物語集」に砂金採取が行われていた との説話もある佐渡最古の砂金山です 1589(天正17)年、佐渡を支配した越後の上杉景勝は 、西三川砂金山の再開発を行いました 産出された砂金は豊臣秀吉に納められ 1593(文禄2)年頃には鉱山の安全と繁栄を願う 大山祗(おおやまつみ)神社も建てられました 16世紀後半、現在の笹川集落は、月に砂金18枚(約2.9kg)を 税として納めたことから、「笹川十八枚村」と呼ばれ 大変な賑わいを見せたといわれています 西三川では、砂金を採るために、砂金が含まれている山を掘り崩し 余分な石や土を大量の水で洗い流してから、残った砂金をゆり板で選びとる 「大流し(おおながし)」という方法がとられました この大流しに必要な水を得るため、周辺にはいくつもの水路が作られ 最長で9km以上におよぶものもありました 江戸時代に入り、相川に佐渡奉行所が置かれると 西三川も重要な鉱山として位置付けられ 佐渡奉行所から「西三川金山役」という役人が派遣され 砂金採りが続けられましたが しだいに産出量が減少し、1872(明治5)年には閉山となりました そして、砂金採りを行っていた人々は生活の手段を農業に変え 末裔たちが現在もこの地に住み続けています 集落周辺には、砂金を採った山や水路などの跡もよく残されており 江戸時代の絵図とほとんど変わらない風景を見ることができます  虎丸山 転写 山肌を削り崩した跡が残っています テーブルに加工した石が採れた 大野亀について調べました   左が大野亀 転写  大野亀とトビシマカンゾウ 転写 大野亀 あたりは50万株100万本ものトビシマカンゾウ(飛島萱草)の群生地 開花時期は5月~6月、山形県酒田市の北西にある飛島(離島)と 新潟県の佐渡島のみに分布するそうです 毎年、このトビシマカンゾウの開花に合わせて 「佐渡カンゾウ祭り」が開催されるらしいです 70㎏もあるので、後ろを少し落としてもらおうと 高野さんから、秩父の三協さんのところに、直接送ってもらいました  というのも佐渡では、大きな石を切る人が亡ってから 切れる人がいなくなっていたからです なんでもこの方は、3千万もするドイツ製の石を切断する機械をもっていて 大きな石は、みんなその人のところへ持って行って 切ってもらっていたのだそうです しかし御子息が跡を継がないことから、機械も処分されてしまったとのことでした ちなみに墓石屋さんでは 銘石(ジャスパー)は硬いので切ってくれません 切ってくれたと頼んでも嫌がられます それから、回転する刃を石に押し当てて 体重をかけて切っていくわけですが 30㎏、40㎏ぐらいな石でも 一ヵ所切断するのに1時間はかかるといいます また、刃と石の幅が同じくらいだと、刃は丸いので 両サイド残ります 左右、半分ずつ切ろうとすると真ん中が残るので 残った部分はサンダーで(手作業)で切り落としたり たがねで叩き落としたりしなければなりません 三協の亀田さんも、現在(2025年) 89歳 職人さんの岩瀬さんも75歳で 今年からは、企業からの仕事は断っているそうです それでも三協さんがやってくれないと困るという人がいて 仕事が入ると岩瀬さんと石を切ったり、磨いたり、台付けをしてあげている といいます なお、最盛期には16人も職人さんがいたそうです 佐渡から三協さんへ荷物が届く日 石友さんの渡邊さんが、別の用事で三協さんへ行っていて 荷物の受け取りに立ちあってくれました そのとき、渡邊さんが撮影した写真です クリックすると拡大表示されます 佐渡から、こんな感じで送られてきたということです 石友さんとの会話(音声)へ 三協社長 亀田さん(89歳)へのインタビュー 以下、三協さんの工房での緋山の撮影 以下、クリックすると拡大表示されます 三協さんで見てもらったところ へんなところで割れてしまう可能性があるというので 切らないことになりました 石友の渡邊さんから ≪「この石は切ってはいけない」、神様がそう言っているのでしょうね≫ という言葉をいただきました そんなわけで、自室にそのままきました 佐渡 大杉めのう 現在ただ一人、佐渡で、原石から仕上げまでする 石磨き職人 の高野さんによると 大杉めのうは、いまだ佐渡より広く本土へと出ていない石だそうです  しかし、昔から知られていた石のようで 佐渡市大杉は、羽茂の裏側(山をへだてて)にあるので 羽茂と色調が似ている石が出るそうです (但し、緑はないらしい) 山から海岸、海へと流れてくるので 大きな原石が海岸で見られるようです 横11.5×高さ(台込)23×奥8 2845g この石の赤は「柿赤」(かきあか)と呼ばれます この石は、高野さんよりいただきました さすが佐渡の瑪瑙といったものですね 横16.5×高さ(台込)14×奥6.5 1507g 羽茂五色に似る色彩の ジャスパー系の大杉めのうです 佐渡名石協会副会長の市川さんのお話では 「大杉の赤は、赤が美しい石なので、機会があればぜひ手に入れたほうがいい」 「〇〇さんが好きでいくつか所有しているがなかなか手放さない」 「現在、自分の手もとにはない」 ということで 現在ただ一人、佐渡で、原石から仕上げまでする 石磨き職人 の高野さんに探してもらい しばらくして入手できたのがこの石と下の石です ジャスパーでこの青は珍しく こ方向で観賞すると五色石となるので これを正面とするのがよいと思います 横14.5×高さ(台込)20.5×奥9.5 およそ3.5㎏ 写真だと黄色い影のような模様の写ってしまいますが 実際は、黄色の模様はありません 羽茂五色に似る色彩の ジャスパー系の大杉めのうです 佐渡の磨き職人の高野さんに確認したところ 大杉では、黒のメノウ(ジャスパー)は出ないとのことでした .png) 信濃美術石博物館さんが ヤフオクで出していた石は よい石ですが、大杉ではないと言えます (写真は公益利用)  黒い石は、小佐渡の方の真野湾の小木川(小木川)の 井坪でとれるということで 井坪の黒は真っ黒で、色が混じらないとのことです その石も近々いただくので公開します  大杉   井坪  「私は〇〇ラーメン店で麺打ちが一番早くできるAである」 「私は〇〇家の父である」 「私はこんな珍しいモノを持っている」 「私たちは神に選ばれた選民である」 「日本は神国である」・・・・ 仕事、家庭、趣味、宗教、思想、容姿・・・・ 人によって、存在の根拠は さまざまですが 存在の根拠によって自分という存在を成り立たせ 人生に生きる意味を与え 生き甲斐とアイデンティティーを得て 人はここにこうしているのです いわば、存在の根拠というのは 幸福の源泉でもあります 例えば、「石の趣味をするのに 佐渡に生まれたのは、幸運だった」とか 「日本でもこんないい石が採れるんだ」というのは 地域の人、さらには我々日本人としての誇りであり 存在の根拠となるものです 文化というのは、民族としての特性であり 誇りとなり、存在の根拠となるものなのです 文化を守るという意義からも 産地はしっかりさせるべきだと、緋山は思います なお、産地不詳 五色メノウ では 黒のメノウ(ジャスパー)の日本の産地についても 言及しています 羽茂五色と大杉メノウ 高野さんとの会話で、話題が大杉メノウのことになるたびに 高野さんは、「大杉は山を隔てて 羽茂のとなりに位置するので 大杉メノウと羽茂の石は似ている」との話をなされます 大杉メノウは、高野さんよりうちに3つきています しかし、これらの石と羽茂との接点を示す石を 見ていなかったので、なぜ? という気持ちもありましたが 今回、羽茂と大杉をつなぐ 羽茂五色を入手できました 横19×高さ13×奥12 2734g メノウやジャスパーでは珍しい青というか 水色が、大杉と羽茂で共通していることが分かります 高野さんから10年ぶりに一級品の錦紅石が 3つ入りましたが、そのさい羽茂も依頼していたのです 高野さんから「今、ちょうど俺の友達で 3つのうちの黒の錦紅石をだしてくれた人の 羽茂がうちにきている」 「40㎏くを超える石だけど 羽茂の特徴を全部具えている」 「交渉してやろうか、たぶん譲ってもらえると思う」 という話があって、来年には車で取りにいきます なんて喜んでいました しかし、その友人の方も高野さんと同い年の70歳(2024年)で 今年だか、来年で仕事をお終いにするらしく その後の楽しみに手元においておきたい ということでダメになり 代わりに、この石を、黒の錦紅石を購入したおまけとして 下さったといういきさつで入手できました だから、羽茂五色なんて そうやすやすと入手できないのです ちなみに、この方は、高野さんとは幼馴染なのだそうです 石が好きで、所有する錦紅石も 全部、一級品だと言います また、趣味で石も磨くらしいので 本石は、表側だけ磨いてあります 水石趣味の緋山が見ると、裏の方が 断然景色がいいので、裏表を逆転させています 台座をつけると裾が隠れてしまうので 悩みます 100%羽茂 (裏が大杉メノウに似る) 横16.5×高さ18.5(込)×奥4.5 2675g(込) 台座は接着されているようです この石は右をやや前に出すのが 一番、景色がいいです この石は、高野さんが工房を整理してくださったところ 見つかった羽茂です 高野さんの話では 先代が「変わっているから売らずに残しておいたもの」 ということでしたが、そこは石屋さんなので、売れ残り品なのでしょう 裏側の写真はなく 「大きさは、横16センチぐらい そんなに高いものではないから」 ということで、いただきました 裏を見ると、大杉メノウに似ていたので、それを伝えると 高野さんは「俺もそう思った」と言っておられました 色彩は裏の方が面白いのですが (とくに水色がいい) 欠点も多く 色がちょっとボケた感じを受けるのと 岩っぽい部分が多いのです とはいえ、色彩部分はメノウ化が進んで綺麗なので 飾れなくはないです 裏は絵柄に、妖怪、もののけみたいなのが数匹みられるので 「魑魅魍魎」(ちみもうりょう)みたいな銘をつけると 面白いかもしれません 井坪の黒、来ました!!  井坪  高野さんによると 赤玉ほどでないけど かなり硬い石だということです 井坪の黒も、大きい石は今では 手に入らない石となっているそうです 横33×高さ(台込)29×奥18 およそ15㎏ 鷹とか龍とかの雪形が見られ けっこう楽しめる石です 横30×高さ34.5(台込×奥14 20.5㎏ 樽磨きのあと、仕上げた感じです 高野さんのお話では、硬度は6から7くらいではないかとのことです 赤玉の硬度は6.5から7.5あるといいます 赤玉や錦紅石の硬い部分よりは柔らかいそうですが 最終段階の仕上げで、傷をつけてしまうと 3つ前からやり直す必要があるといいます 硬い石ほど、傷がとりにくいので ジャスパーかどうかは分からないとのことですが かなり硬い石だということが分かります 傷がとりにくいこともあって みな、磨きたがらなかった石だったといいます 佐渡の青(緑)系統である猿八の碧玉や雷光石は ジャスパーであっても、赤より柔らかいそうですが 青くらいの硬さはあるようです

|