北海道の美石 (総集編) 十勝黒曜石 枝幸めのう・花石めのう については、1つの項目にまとめましたのでここでは省略します また、北海道の梅花石(空知・夕張梅花)は、花モノとしてくくりたかったので 美石として掲載しましたが、本来は、水石の石なのでここでは載せません クリックすると写真が拡大表示されます 瀬戸瀬の菊紋石 北海道 遠軽町の瀬戸瀬川から採れた菊紋石ですが かなり希少のようです

横34×高さ(石のみ)21×奥11 およそ12㎏ 菊の大きさは、瀬戸瀬の菊紋としては最大級で 母岩はオホーツクをイメージさせます この石は、亡くなられた一選堂(旭川の水石業者)の相内さんより購入しました 地元の方から、「この石の原石を拾った」という連絡をもらって 相内さんがわざわざ瀬戸瀬までとりに行ったというい付きわくつきの石です 相内さんの話では、瀬戸瀬の菊紋としては最高クラスで 石のブームのときは、このクラスの石が東京の催事場で40万で売れたといいます 横9.5×高さ14.5×奥7 1583g 日高梅花石 横23.5×高さ10.5×奥12 3㎏弱 この石は、北海道産日高産とのことですが 現在、採れないのか全く知られてないですね 50年も前の石ということがわかります 質は大理石(石灰岩の変成)のようです 北海道の青虎石 日高の沙流川(さるがわ)と、空知川(石狩川水系)で採取できます 亡くなられた一選堂(旭川の水石業者)の相内さんのお話では 空知のものは、黄緑が入らないそうです

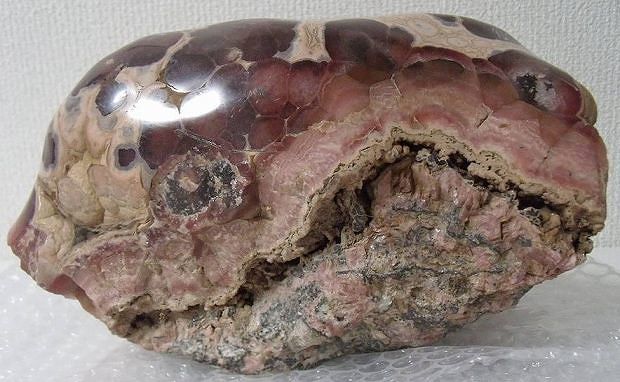

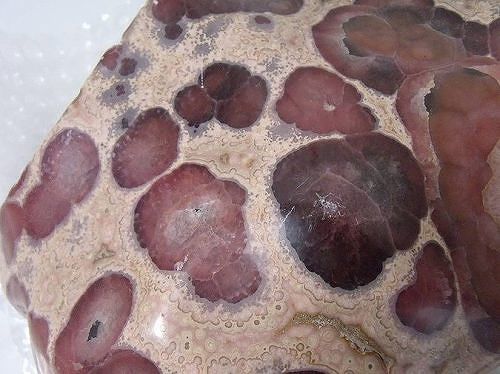

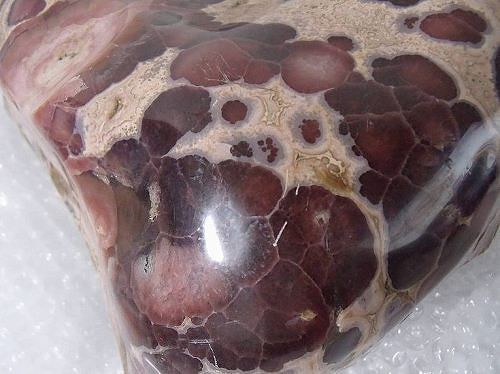

虎石は、水石の分野では 滋賀の瀬田川の虎石がとりわけ有名ですが この青虎石もわりと知られています 瀬田川の虎石は、自然の石、川ずれの石を観賞します (但し、瀬田の虎は軟らかい石で、9割以上は手が加えられているとみられている) これに対し、北海道の青虎は、もちろん自然でも観賞しますが 磨いて観賞する文化も認められていて 多くのものが、まる磨きされています 但し純粋な美石というより、紅加茂同様、水石の分野の美石という性格が強いです 石質は、硬いとは言い難いですが、観賞石として合格点にはあります 横39×高さ(台なし)20.5×奥22 およそ17㎏弱 青虎は、やや柔らかいので 磨いたものでも多少の傷は致し方ないですが この石は落ち着いた色調で、目立つ傷はありません 横16×高さ(台込)11.5×奥11 2716g この石は、沙流川の青虎ですが「赤虎」と呼ばれるものです このように赤(紫)の入るものはめったになく、形もいいです 横13.5×高さ14.5×奥11 3450g 沙流川の青虎石 ウブ石 青虎の小ぶりのもので これだけ縞模様のよいものは珍しいです 横26.5×高さ(台込)10.5×奥13 およそ4.5㎏ この石は、千軒石の著名なコレクターである センゲンさん(網走市在住)からいただきました センゲンさんのブログより センゲンさんは、空知川石として入手したようですが 沙流川ですね とても素敵な石です 上藻別の球果流紋岩 球果(顆)流紋岩とは、溶岩が冷えて固まるとき 石英(玉髄、めのう、オパール)が入り込んだものだといいます 全国各地にみられるようですが 北海道の上藻別・鴻之舞の球果流紋岩は 天然記念物に指定を受けています

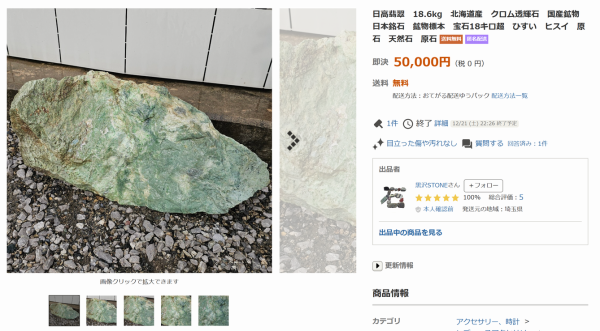

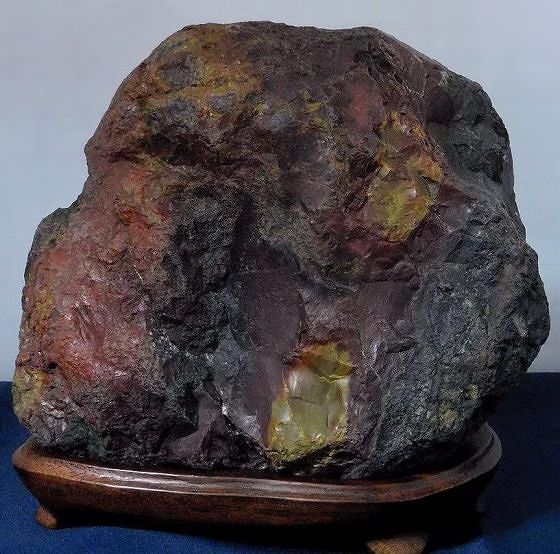

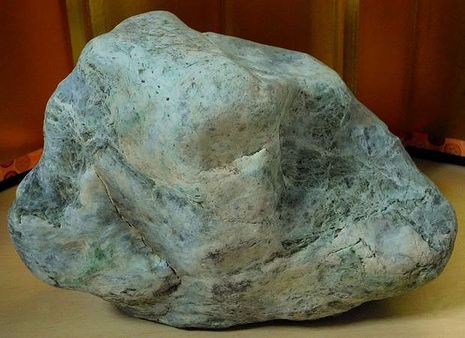

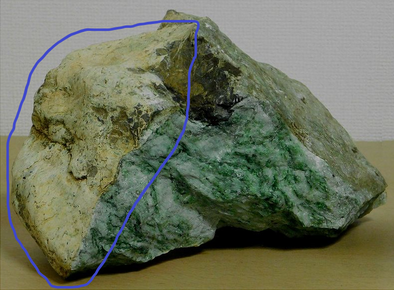

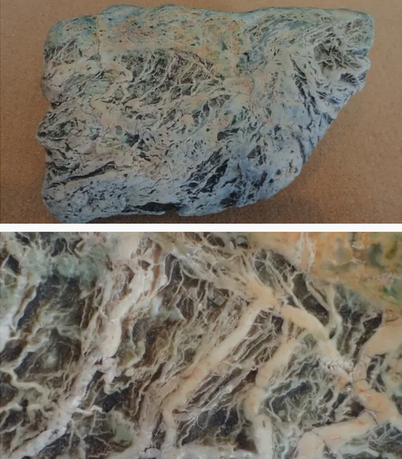

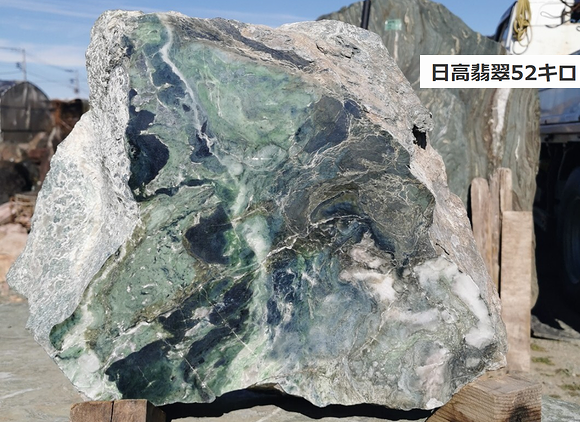

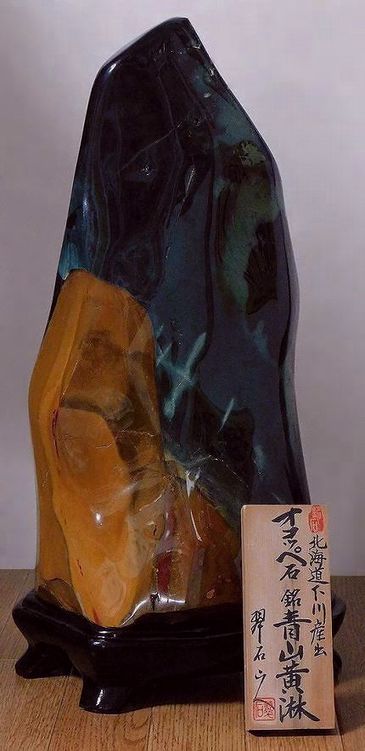

鉱物の研究者の資料によると 「上モベツ九線川上流では風化土状になった流紋岩中に オパールからなる球頼が多数産出する .球頼の表面は数mmから数em程度の半球突起物に覆われている .球頼本体の大部分はオパールであり・・・」 とありました 「球頼」とは「球顆」「球果」のことだと思われ そこらあたりが天然記念物とされているのかと思います 横20×高さ11×奥15 3㎏強 立てて飾る台座がありましたが、このようにみるのが一番です このような鮮やかな赤の入る石は、珍しいということで 前所有者は、最初7万円の金額を提示してきたそうが そこを亡くなられた一選堂(旭川の水石業者)の相内さんの交渉のおかげで わりと安価で入手できました 横17×高さ(台込)13.5×奥9.5 2892g あまり球果はみられませんが オパールがしっかり入っています 横13×高さ(台込)18×奥9 2069g(台込) 積丹ルビー (稲倉石鉱山の桜マンガン) 私は日本200名山の150は登っています 名山に入らない山も加えると400や500は登っているでしょう 登山をする以前は、旅行を趣味としていました 北海道は、高3の夏に、周遊券をつかい20日ほどかけて 野宿で一週したのが、本格的な北海道旅行の最初でした そのときもちろん、積丹半島の積丹岬、神威岬も訪れています  積丹半島 神威岬 転写   神威岩 転写 そんなことから「積丹ルビー」という名称は、どこか憧れと郷愁をもって響き なんとしても入手したいと私に思わせた石でした 桜マンガンは、鉱物学的には ロードクロナイト〔菱(りょう)マンガン鉱〕というそうです 部分的に黒いマンガン鉱石を含むピンク系から 赤色系ロードクロサイトの鉱石が 桜マンガンと呼ばれているといいます 鉱物収集やパワーストーンにおいては、アルゼンチン産が最高とされ 広く知られたことから インカローズ(インカのパラ)の呼び名を持ちます 北海道の稲倉石(いなくらいし)鉱山のものは 鉄分が多く濃い赤色をしていて、透明度も高く 「積丹ルビー」と呼ばれています 稲倉石鉱山は 積丹半島のちょうど根元あたりにあった鉱山です 明治18の発見で、当初は金・銀山で、昭和初期から日本有数のマンガン鉱山となり 1960年(昭和35)ごろが最盛期であったといいます その後マンガン資源が枯渇し 1974年東隣の仁木(にき)町域にある大江鉱山の支山となり 1984(昭和59)年閉山したとされます ロードクロサイトはそのマンガン鉱石の副産物として産出していたもので その美しさから「積丹ルビー」と呼ばれ、お土産物として売られていたといいます なお、マンガンは、銀白色の金属で、天然には単体として存在せず つねに種々の化合物(菱マンガン鉱などま鉱物)として存在するそうです 戦前は製鉄用に採掘され 第二次世界大戦中には主に乾電池用として マンガンを採掘する鉱山が多数開発されたといいます しかし1950年(昭和25年)代以降の 鉱物資源の輸入自由化によって、激しい競争に晒され 70年代までに、小規模な鉱山は全て閉山に追い込まれたといいます 桜マンガン自体は、全国各地に出て それほど高価な石ではないのですが 積丹ルビーだけは特別です その名の通り、ルビーのような深紅と透明性をもち アルゼンチン産など外国産と明確な違いがあることから 国産パワーストーンとして非常に評価されています さらに業者が大きな観賞石として売るより ルース(指輪用などにカットされたモノ)にしたほうが儲かるので ほとんどの原石を砕いてしまった結果 観賞石になる大きさのものが、全くといっていいほどない状態です そんなことでちょっと大きな石があると10万なんて値がついています 宝石やパワーストーンの販売業者などは ちょっといいモノは50万なんてとんでもない金額をつけていたりします 菱マンガン鉱は、モース硬度4の軟らかい石なので 石自体はそれほどのものではないのですが・・・ 横13.5×高さ(台込)23.5×奥3.5 2533g 亡くなられた一選堂(旭川の水石業者)の相内さんよりいただきました 横8.5×高さ2.5×奥4 169g 横47×高さ(台込)21×奥21 およそ20.5㎏(台込) 北海道 稲倉石鉱山の菱マンガン鉱(桜マンガン)、通称 積丹ルビーに 水晶と黄鉄鉱が入ったものです 北海道の水石業者さんから購入したものです 水晶は白ですが、マンガンのピンクを映すので実に綺麗です 鉱物趣味はもちませんが、へんなハデさがなく 桜山としてみれるので気にっています 横20×高さ7.5×奥3.5 873g これはパワーストーンを扱っている店から購入 これで10万近くしました 横26×高さ21×奥13 およそ10.7㎏ 亡くなられた一選堂の相内さんが 超一級品の積丹ルビーとして ヤフオクに出していた石です 勧められたのですが、水石趣味の私としては もっと色の濃いものが好みなので、スルーしたのですが そのとき、相内さんが 「花が咲いたように見えるものがいいモノである」 と、おっしゃっていました この石は、北海道の骨董商の蔵出しとして たまたま世にでたものです 重量は10㎏を超えるばかりでなく 花の見事さなこと バランス また、深紅の花とピンク花が見られること これ以上の積丹ルビーは、写真でも観たことがありません 積丹ルビーは、鉱物学的には ロードクロナイト〔菱(りょう)マンガン鉱〕 ロードクロナイトは、アルゼンチン産が有名なことから インカローズ(インカ帝国の薔薇)とも呼ばれています この石は、積丹のぼたん といったところでしょうか 日高翡翠 日高翡翠は、昭和39年(1964)に 函館市在住の資産家、久保内貫一氏が 日高山脈には緑の石が多いから 「ここには必ず翡翠がある」と考え 日高町在住の村上晃氏に翡翠を見つけるよう 要請したことに始まるとされます 2年後の1966年、日高町の 千露呂川(ちろろがわ・沙流川の支流)の支流 ペンケユクトラシナイ沢に翡翠様の石が発見されました 折しも来日中のアメリカ地質調査所のコールマン博士と 北海道大学の八木健三博士とが問題の露頭を見て 「軟玉ひすい発見」という記事を北海道新聞に寄稿したといいます 翡翠には、ヒスイ輝石からなる硬玉(ジェダイト)と 角閃石からなる軟玉(ネフライト)がありますが その後の研究で、日高翡翠は、クロム透輝石からなり 本来の翡翠ではないことが明らかになりました 日高翡翠は、クロムを1%含むクロム透輝石を主体に 種々の鉱物が緻密な構造を成す「クロム透輝石岩」だそうです ただ、翡翠のように織物状の構造をしていて 強靭でいろいろな細工に耐えうること 透明感や緑の美しさが翡翠と遜色ないことから 1980年、日本宝石学会誌に 「北海道千栄産クロム透輝石ヒスイ」と公表され 国際的に第3の翡翠として公認されることとなったとそうです 「橄欖岩」(かんらんがん)から「蛇紋岩」に変質するときに 放出されたカルシウム成分を 周りの石か取り込むとで 「ロジン岩」(ロディン岩)が生まれます (ロジン岩は、糸魚川ではキツネ石と呼ばれるものの1つ) 蛇紋岩が、ロジン岩を形成し ロジン岩が日高翡翠形成に 大きな役割を果たしていると考えられています なお、ロジン岩は、透輝石、単斜灰簾石 ぶどう石からなる岩石で 色が白く、きらきらの結晶がみられるので 翡翠と非常に紛らわしいとされます 比重も3以上あるため、比重測定では 翡翠とロジン岩の区別は困難とされます 〔ジェダイトの比重は3.2~3.5 誤差を考えると 3以上ならジェダイトの可能性大とされる〕 但し、ロジ岩は振動に弱く、たやすく割れるそうです また、糸魚川の透輝石は薄緑色で透き通っていて 他の鉱物と共存しロジン岩と呼ばれる岩石の 構成鉱物になっているそうです 日高翡翠は、装飾品用に加工されるなどして 昭和40~50年代に広く販売されたといいます 但し、日高翡翠の原石自体は 発見から3年ほどで採掘し尽くされたようです また高品位の日高翡翠は、取りつくされたとされていますが 今でも日高の町を流れる沙流川では まれに拾える事があるようです 10年以上前に、日高の水石業者 貝澤さんよりいただいた画像 日高翡翠の最高の質で 先代が採取したものとのことでした クリックすると拡大表示されます ラベンダーっぽい色の入った日高翡翠もありました クリックすると拡大表示されます   これは日高翡翠の細工物で 香炉と言っていたかと思います クリックすると写真が拡大表示されます 横10×高さ6.5×奥8 856g この石は、亡くなられた一選堂(旭川の水石業者)の相内さんに 下の石と一緒にいただきました 見るからに、透明感を感じさせるる石です 横26×高さ16×奥18.5 およそ10.5㎏ この石は、亡くなられた一選堂(旭川の水石業者)の相内さんに 日高翡翠を収集している人にあたってもらい入手した石なので 間違えない日高だと思います 川ズレのウブ石です 今となっては記憶が曖昧ですが その収集家は、女性だと言っていたとように思います 近年(といっても10年くらい前から)、ヤフオクやメルカリに わりとよく日高翡翠が出品されるようになっていますが 以前は、相内さんがたまに出品するくらいで あとは、破片のような石しか見なかったのです そこで、地元 日高の貝沢さんにも聞いてみたところ 前述した石の画像をいただきました  1.jpg) しかし、どっちも「日高翡翠だ」と言われても 全く違う石に見えて 日高翡翠の全容がつかめず訳わからなかったのです また、当時から、日高翡翠博物館の画像は ネットにあがっていました この北海道博物館協会 学芸職員部会 https://www.hk-curators.jp/archives/1278 記事と写真がそうです .jpg) ただこの写真と、貝沢さんが送ってくださった 2石の画像との接点が分からず やはり「日高翡翠ってなんなんだ」という状態でした  一方、この写真からは 「日高翡翠は、黒いツブが入るんだ」 と理解したりしました  相内さんからきたこの石は、黒いツブが見られ 容易に日高と判断できます  しかし、これも日高だと言われても 「ホントに日高かな?」という疑念を ぬぐい切れないところがあったのです また、糸魚川の翡翠は、白が基本です 白が翡翠で、そこに色味の成分が混じって 緑や青の色がでています なので、この石の白い部分が翡翠で 深緑の部分は、蛇紋岩なのだろうか? でも、この石の白い部分って、そんなに硬くなさそうだけど? と思ったりしていたわけです なにしろ日高の全容を知らないので 訳わからない状態のままでした 本石が日高翡翠と確信が持てたのは 最近、入手したこの石によります  のちに入手した100%日高翡翠の石と 白い部分の質が全く一緒なので 本石も日高翡翠であることは確信したわけです 要するに白い部分は、翡翠ではなく皮目だったのです さらに、金沢市の鉱物標本店 石の華さんの ようこそ石の華へ 鉱物の部屋へのいざない https://blog.goo.ne.jp/ishihana427/e/f70657 f82a941990a5bf0fb797452324?fm=entry_awp というブログにこうあります 【 私はどちらかと言うと翡翠は苦手な石です それは肉眼的にわかり易い結晶が無く、鉱物と言うよりも岩石だからです 翡翠には硬玉(ジェダイト)と軟玉(ネフライト)がありますが 日高翡翠は翡翠輝石ではなくクロム透輝石からなる岩石で 第三の翡翠と認定されています (翡翠はややこしい石です。例えば、インド翡翠はアベンチュリンですし 長崎翡翠はニッケル菱苦土石です それから、似たような石が多く、肉眼鑑定が難しい石です) ただ、今回の日高翡翠には興味深い模様が付いており、面白いと思いました 】  10年来、「この石、ホントに日高翡翠かな?」という 疑問を持ち続けていましたが 本石も、白い脈線が複雑に幾重にも折り重なる 模様を有しています 石の華さんのおかげで1 間違えなく日高翡翠というのが分かりました さらに、埼玉県の児玉郡神川町で 庭石とかを販売なされている 61STONEさんがヤフオクに出している この石によって、日高翡翠の全容をようやく 知ることができました  この石はすごいです!! 日高の全部の特徴を示しています また、全体としての景色も抜群によいです しかも、160キロ超えで、32万円 めちゃくちゃ安い ただ、大きすぎて置くことができません   以下の石も 61STONEさんがヤフオクに出している すごい日高(磨き)です 88㎏あるようです   61STONEさんのこうした石によって 日高翡翠には宝石質の部分と 脈線が複雑に幾重にも折り重なる部分とがあって 大きな岩石を成立させていることが はっきりと知るに至りました 21×18.5×10.5 5.1㎏  この石は、ヤフオクで落札しました 商品説明に 日高ヒスイの透過部分が映える美しい個体になります 50年以上前に僅か数年で枯渇した貴重な鉱物です 宝石質の原石としての一般的な流通はほぼないです 透過の多い部分をを3000番まで磨いておりますので 鑑賞石と標本としてそのままお楽しみいただけます とありました 緋山が、相内さんより日高翡翠を入手してから 何年も経ってから 突然、地元の愛石家の方が、ヤフオクに 日高を放出しはじめました 当時は、日高の大きさのあるものが ほとんど出てくることはなかったので こぞって入札した感じがありました この写真の上は磨いていない 23.5×11×9 2948g この写真の左は磨いてある この写真の上は磨いていない 1つ前の石と同じ出品者より ヤフオクを通していただきました   商品説明に 日高ヒスイの鮮やかな緑色と模様が美しい個体になります 透過性はあまり高くありませんが 日高翡翠独特の模様と鮮緑が際立つ 鑑賞石としては一級品だと思います とありました この石によって 全容は分からないものの 日高翡翠には、宝石質の部分と 脈線部分があるのだな という理解を得たわけです 横26×高さ16.5×奥16 9.8㎏ ヤフオクを通して地元の方より入手 お気に入りの日高翡翠です 水で濡らすととても綺麗です 乾いた状態 乾いた状態 5年くらい石の趣味から離れていましたが 戻ってきて、ヤフオクで検索してみたらよさげな日高を見つけました  アカウントから、前の2つの石とは 別の地元の愛石家が放出したと思われます 近年では、日高が出回りすぎたのか 10㎏級のめちゃくちゃ綺麗な石で、この値段で落札できました なお、石友さんも、同日ほぼ同時刻に 同じ出品者のこの石を落札しています  この石友さんと、これらの石について話をしたとき 「61STONEさんが日高の出品をはじめたけど 新たな鉱脈が発見されたのでしょうか?」 という情報を伝えてくれたので 前述の石にたどりつき  ようやく日高の全容を理解するに至ったわけです なお、日高山系十勝地方一帯は2024年夏頃 国立公園に指定されるので今後は、採取は難しくなるようです というか 重機をつかって、大きな石を採取するなんてことは 昭和の時代ならともかく、できなくなっているはずなので こうした石は、地元の方か あるいは別の石屋さんがもっていたものを 入手なされたのではないかと思われます 立てて飾るのが一番よく見えますが 自立しません 壁に立てかける必要があります 台座を付けて、立てて飾るには 下を結構、カットする必要があるので このまま立てかけて飾るしかないのかな? 41.5×16.5×10 13㎏ これだと自立します ただ、写真では分かりにくいですが かなり前かがみになっています なので高い場所に置く必要があります これは自立していません ただ小石程度をかませれば、この状態になります 唯一、これが自立します やはり、この石は立てて飾りたいですね ちょっと母岩を見せる感じで 61STONEさんがヤフオクに出品した その日に、即決で落としました  商品説明に 表だけダイヤモンド磨きでピカピカです 令和6年12月4日に仕上がりました とありました 磨き上げたばかりの石をいただいたわけです この52㎏で50万の石も同日に仕上げており 兄弟の石であることがわかります クリックすると拡大表示されます 購入した石は わりとアップルグリーンに近い部分が入っているばかりでなく 鮮やかな緑、濃い緑、青緑といった 様々な緑が混じりあって、素敵な景色となっています この大きさで、これだけの表現を示している 日高は、なかなかないな という判断で落札しました 鑑賞石の場合 勾玉とかに加工するのとは違って どれだけ加工できる宝石質の部分が多いかではなく 全体として景色ができているか また、景色に味わいがあるかが問題となります 2024年の12/26日、61STONEの秋山さんに挨拶に行ってきました (年明けに切ってもらいたい石があったので) ご主人さん、お若い方です 展示してある石も観てきました 緋山が買ったのは52㎏の写真の裏になるそうです  裏 側 クリックすると拡大表示されます なお、50㎏のこの石は、緋山の買ったものより数段上です まず、緋山は色が面白く混じった石が一番好きなのですが 日高では50㎏という大きさがなくては、表現しきれない混じりの面白さがある のを知りました それと 表側のこの部分がめっちゃ質がいいです 要は、とくに表は全体として質がよい部分の割合が多いのです 余談ですが、他の石がもっとぜんぜんでかいので この50㎏の石が小さく見えました (((・・;) それから、石友のKさんからは 「最近、61STONEさんが日高翡翠をヤフオクに出しているけど 新たな鉱脈が見つかったのでしょうか?」 という話もあり聞いてみましたが 北海道の業者さんから引き取られたとのことでした 最後の(市場に出回るという意味で最後ということだと思います) 日高翡翠とのことです  別格 脈線の日高翡翠 33.5×20×10.5 11.5㎏ 札幌市の収集家の方から メルカリを通して購入しました 値下げ交渉には応じてくれなかったたので このままの値段で買っています  沙流川(さるがわ)の支流 千露呂川(ちろろがわ)、その支流 ペンケユクトラシナイ沢の石ではなく 40年ほど前に、沙流川の支流 仁世宇川(におうがわ)で 転石(川ずれというか谷ずれだと思います) として採取されたものだそうです 七里さんに台座を作ってもらいました 材は、ブラックウォールナットだそうです 調べると、ブラックウォールナットは、北米を代表するクルミ科の落葉広葉樹で 世界三大銘木の一つに数えられる高級木材とあります 43×23×15 18.6kg ヤフオクで、黒沢ストーンさん(埼玉県の石専門の業者さんのようです)から 3万5千円スタート、5万円の即決で出品されていて、即決で落としました  商品説明にこうありました 【 産地:北海道日高町(日高地区)やその周りの地域 1966年に北海道日高町で翡翠が見つかったと話題になりました 正確には翡翠ではなく、クロム透輝石の一種であり クロムを1%ほど含有することにより淡い緑色を発色しています 日本で翡翠として主に扱われるジェダイト(硬玉)でも、ネフライト(軟玉)でもなく しかしヒスイの特徴である織物状の構造をしていることや 色目や透明感などが翡翠に遜色ないことが認められ 番場猛夫博士(当時地質調査所)が、宝石学会誌に論文を公表したことにより 硬玉、軟玉に次ぐ「第三の翡翠」として世界で認められました しかし、すぐに資源は枯渇した上に流通量は少なく、非常に貴重な鉱物と言えます 今後さらに希少価値が増すと思われ、さらには「幻の翡翠」として 鉱物マニアの注目を浴びることは必至です 他の成分としては、黒い斑点がスピネル、灰クロム拓榴石や ペクトライトなどの角閃石類を確認することが出来る個体もあります 】 じつは、極上 脈線の日高翡翠をいただいた方から おまけの石をいただいていたのです 裏 側 おまけなので、116gのマメ石です この石は、最初に発見された鉱脈である 沙流川(さるがわ)の支流 千露呂川(ちろろがわ)、その支流 ペンケユクトラシナイ沢の石 とのことでした このレベルの石を 極上 脈線の日高翡翠をいただいた方から購入するとなると 7㎏で20万くらいです 今回、黒沢ストーンさんからきた石は このおまけの石と同質で、磨くと写真のようになると思います だから3万5千円って、めちゃくちゃ安いのです 5万円ても超良心的な価格です さすがに、誰かに即決で落とされそうに思えたので その前に落としたわけです 現在、七里さんのもとに送って、磨き、台座を御願いしています  18㎏を超える大物なので 左1/3を切り落としてもらって、立てて飾ろうと考えていたところ 実物は、左部分も汚れているだけで、質がすごくよいのです なのでどのように仕立ててもらうか 年明け七里さんと相談しつつすすめていきます 神居古潭石 翡翠系 神居古潭石(かむいこたんせき)については 神居古潭石とは を参照してください 横29.5×高さ(台込)9.5×奥7 2273g 底切りなしの自然石 この石は、硬質の緑泥(りょくでい)の神居古潭石に 翡翠らしき石が混入しています 緑泥は、ふつう比較的、軟らかいのですが この石は、指ではじくとキンキンと音がするくらい硬いです 亡くなられた一選堂(旭川の水石業者)の相内さんよりいただきました 金華のジャスパー (北見錦紅石) 佐渡の「錦紅石」(きんこうせき)をまねて、○○錦紅石と その土地の名を冠した錦紅石は各地にあるようですが 真に、その名にふさわしい石というのは 北海道の金華のジャスパー、通称 北見の錦紅石と、会津の錦紅石の他にはないでしょう 北海道の美石といえば、この「金華」と「今金」のピリカ石が代表と言えますが 金華のジャスパーは、ピリカ石(北海道今金産)の赤なんかと比べると わりと入手はしやすい石です ただ、佐渡の石のように全部がジャスパーというものは少なく 岩(石灰質?)が混じるのでなかなか良質なものにはお目にかかれないようです 特徴としては、赤を主体に、紫、黄色、ピンクなどが混じってきて 美しいジャスパーです  金華(かねはな 横29×高さ(台なし)33×奥12 18㎏弱 茨城県結城市の株木さんという水石業者さんよりいただきました 横21×高さ(台込)21.5×奥10 4.5㎏弱 この石は、大きくないですが 色彩は、私が所有する北見錦紅のなかでは一番で 五色の北見錦江としては、一級品かと思います 赤、朱、オレンジ、桃、黄色、紫、白、茶、またそれら中間色が 混じって、見事です とくに、左肩から右に流れる赤が、濃く鮮やかなことが この石の魅力です また、佐渡の錦紅石と違い黄色が入るのが 北見錦紅石の特徴と言えます 埼玉県児玉郡の庭石販売業の 61STONEさん から購入しました  横39×高さ22×奥27 26㎏強 今金ピリカ石 今金(いまかね)は「花石めのう」の産地として有名ですが 「ピリカ石」と呼ばれるジャスパーでも世に知られています ピリカ石にも、黄色、また黄色に多少緑が入るものなどもありますが なんと言っても、赤が人気で ピリカ(アイヌ語で美しい、綺麗の意味)にふさわしいと言えます ただ、5㎏を超えるピリカ石(北海道今金産)の色の良い赤を入手したいとなると なかなか大変です とはいえ、業者さんに頼んでおけば 1年、2年とするうちに手に入らない石ではありません

横14×高さ(台込)8.5×奥11 1100g この石は、著名な石の収集家 静岡県在住の一刻爺さんこと 田旗さん(故人)より、いただいた石です この石は、溜まり石として台座がつくられていましたが 山形が好きな私は、やはり山で観ようとしてしまいますね ピリカの赤は、赤紫に近いのが特徴です 右は佐渡の石です 赤の違いが歴然ですね 横4.5×高さ(台込)18×奥21 およそ15㎏ この石は日高の水石業者 貝澤さんからいただきました 私が今までにみてきたピリカの中では最も美しい石です 根拠は、ジャグレをつくってある正面でなく 裏にあります ふつうピリカの赤は、赤紫の地に 黄色や茶、オレンジなどが混じりますが この石は、朱色が溶け込んでいて まるで佐渡の石と融合したような色合いをもつからです このため、本来の裏面を正面として飾り、観賞しています 興部のジャスパー 原石が枯渇し採取できなくなった石を「幻の石」と呼びますが 実際には、超一級品以外、それまで採れた石が回っていて わりと入手できるものがほとんどです しかし、この北海道の興部(おこっぺ)のジャスパーは 本当に「幻」というにふさわしい石です どれくらい「幻」かというと、最初の写真の石は 亡くなられた一選堂(旭川の水石業者)の相内さんからいただきましたが 長年、石を商ってきてはじめてみたとのことでした また、私のもとに発送される前に 一選堂さんを訪れたおなじみさんが、この石を目にして 「見たことない」「どうしても譲ってほしい」 「破損したことにして譲ってもらえないか?」と言ってきたそうです 2番目の写真の石は、その後、相内さんが 最初の石の所有者から入手した2石のうちの1石で もう1石は前述したおなじみさんのもとにいったとのことでした ちなみに当時、ヤフオクに大型の興部のジャスパーが出品されていました その額80万です しかし私は「興部」という漢字が読めず、中国の石かと思っていました 相内に指摘され、はじめて北海道の石と知ったくらいでした

興部(左上)

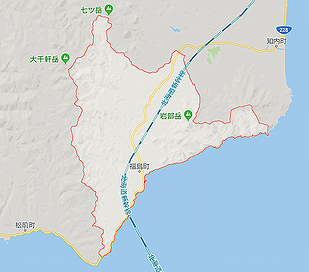

①は、金華 (かねはな・北見錦紅石の産出地) 横13.5×高さ(台込)33×奥13 4㎏弱 横14×高さ(台込)16.5×奥8.5 2174g 横17×高さ(台込)38×奥17 およそ10㎏  青(緑)のジャスパーとしては 佐渡の青玉、出雲メノウ(花仙山のジャスパー)、土岐石の碧玉 がよく知られています このうち土岐石は、ウッディージャスパーであり 磨かずにそのまま観賞するので別物とすると 佐渡の青玉は、硬さ、色味ともに落ちます 出雲メノウ(花仙山のジャスパー)のいいものは 硬度、色 それなりにはいいですが 巣穴が多いという欠点を持ちます また、佐渡の青玉と同様、猿八で採れる 雷光石は 色具合は綺麗ですが、 ジャスパーとしては軟らかく、巣穴がある石です なので日本一の青系のジャスパーとなると 興部のジャスパーでしょう 興部特有の美しさは 緑に、白っぽい緑が混じることで生まれていることが言えます その興部の中でも、この石は、色がとりわけ美しい特級品です 興部五色 横28×高さ(台込)37.5×奥15.5 およそ18.5㎏ 鏡のように磨かれているので 趣味のホーロー看板が映りこんでしまっています 神居古潭石 赤 (ジャスパー) 神居古潭石(かむいこたんせき)については 神居古潭石とは を参照してください 横14.5×高さ13×奥13.5 2406g 橋がかかっています この石は、亡くなられた一選堂(旭川の水石業者)の相内さんからいただきました いままで相内さんが扱った赤古潭のなかで2番目にいいものだということでした ただ、私から言わせると、これだけ変化がある分 ジャスパーとしては、硬さがいまひとつです 神居古潭石 赤 (古潭質) 横19.5×高さ6×奥9.5 1808g この石は、亡くなられた一選堂(旭川の水石業者)の相内さんからいただきました そのさい「ジャスパーでなく古潭の質でかえって珍しい」と言っていました チャートの色のいいものかもしれません 神居古潭石 黄金 (ジャスパー) 横14.5×高さ(台込)6×奥9 654g 黄金古潭は、珍しい石ではありません この石は小ぶりながら川ずれとじゃぐれのバランスがいいです 神居古潭石 黄金 (メノウ質) 横23×高さ(台込)13.5×奥9.5 2765g 石英質の黄金で、ジャクレたヵ所がキラキラしいます 日高の赤石 横10×高さ(台込)16.5×奥9.5 2193g オイルは塗ってはあるものの 色は美しく 硬質で川ズレのいい石です ジャスパーということで 北海道の水石業者の今井さんよりいただきましたが チャートかもしれません もし、チャートでしたら色は最上かと思います 産地については、沙流川(さるがわ)本流か 沙流川支流かは不明 いずれにしても沙流川水系の石ということです 横17.5×高さ14.5×奥8 2163g この石も、北海道の水石業者の今井さんよりいただきました 赤の幸太郎の磨きということなので 沙流川産の石です こちらのほうがジャスパーっぽいです 幸太郎石 については、水石に記載しています 知内川 ジャスパー 横18×高さ(台込)15×奥9.5 2862g 知内川(しりうちがわ)は、知内川水系の本流で 長さ 34.7 km アイヌ語の「チリ・オチ」(鳥・いる所)が語源とされます 松前郡福島町、大千軒岳脇の 燈明岳南東斜面に源を発し 東へと流れ、住川、綱はい川、頃内川などの支流を合わせ 津軽海峡に流入します  大千軒岳の位置   日本300名山の大千軒岳 転写  知内川 この石は、天然石大好きさんよりいただたたものです 台座もいいものです 北海道の錦珪化木 横16×高さ(台なし)14×奥16 およそ3㎏  色は、このヤフオクの写真の方が 実物に近いです  背面を上から撮影 底 この石は、千軒産ということで購入しました 千軒石(せんげんいし)は 日本300名山の大千軒岳(標高1072m)の 周辺の福島町、松前町、知内町の河川で採取される石とされます 白老錦梅花石 横36×高さ8(台込)×奥行17 2420g 別名 白老(しらおい)赤幸太郎石と呼ばれる ジャスパー系の石で採石の少ない希少石です 硬質で、指ではじくとキンキン音がします

北海道 白老郡白老町

|

_thumb.jpg)